西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第三章 网络的时延分析(时延模型)3.3.2 服务员有休假的M/G/1排队模型

M/G/1型排队系统

M/G/1型排队系统

Xidian Univ. M/G/A型排队系统 用户数不具有无后效性 。服务过程 6假定第个用户的服务时间为X,X是独立同分布的, 6与到达间隔相互独立。 令X={X1,X2,},则服务时间的均值和二阶矩为 平均服务时间=X=X)月 服务时间的二阶矩=X2=EX2} Broadband Wireless Communications Laboratory,Xidian University

Xidian Univ. Broadband Wireless Communications Laboratory, Xidian University M/G/1型排队系统 服务过程 假定第i个用户的服务时间为Xi,Xi是独立同分布的, 与到达间隔相互独立。 令 ,则服务时间的均值和二阶矩为 平均服务时间= = 服务时间的二阶矩= = X = {X1 , X 2 ,} X { } µ 1 E X = 2 X { }2 E X 用户数不具有无后效性

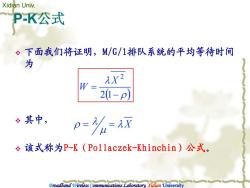

Xidian Univ. PK公式 ÷下面我们将证明,M/G/1排队系统的平均等待时间 为 AX2 W 21-p) 其中, p=么=双 该式称为P-K(Pollaczek-Khinchin)公式。 roadband Wireless communications caboratory.xidian university

Xidian Univ. Broadband Wireless Communications Laboratory, Xidian University 下面我们将证明,M/G/1排队系统的平均等待时间 为 其中, 该式称为P-K(Pollaczek-Khinchin)公式。 P-K公式 ( ρ) λ − = 2 1 2 X W λ X µ ρ = λ =

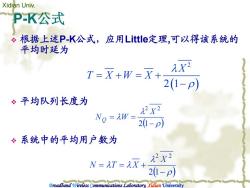

Xidian Univ. PK公式 。根据上述P-K公式,应用Little定理,可以得该系统的 平均时延为 7=灭+W=求+ 元X2 2(1-p) ÷平均队列长度为 2x2 No=iW= 21-p) ”系统中的平均用户数为 2x2 N=λT=λX+ 21-p) Broadband Wireless Communications Laboratory,Xidian University

Xidian Univ. Broadband Wireless Communications Laboratory, Xidian University P-K公式 根据上述P-K公式,应用Little定理,可以得该系统的 平均时延为 平均队列长度为 系统中的平均用户数为 ( ) 2 2 1 X T XW X λ ρ =+=+ − ( ρ) λ λ − = = 2 1 2 2 X N Q W ( ρ) λ λ λ − = = + 2 1 2 2 X N T X

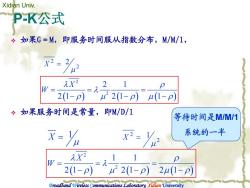

Xidian Univ. PK公式 ÷如果G=M,即服务时间服从指数分布,M/M/1, X2= AX2 W三 2(1-p) 22(1-p)(1-p) 如果服务时间是常量,即M/D/1 等待时间是M/M/1 x=以 X2= 系统的一半 X W= 2(1-p) 22(1-p) 2μ(1-p) Broadband Wireless Communications Laboratory,Xidian University

Xidian Univ. Broadband Wireless Communications Laboratory, Xidian University P-K公式 如果G=M,即服务时间服从指数分布,M/M/1, 如果服务时间是常量,即M/D/1 2 2 2 µ X = µ X = 1 2 2 1 µ X = ( ) ( ) ( ) 2 2 2 1 21 21 1 X W λ ρ λ ρ µ ρµ ρ = = = − −− ( ) ( ) ( ) 2 2 1 1 21 21 2 1 X W λ ρ λ ρ µ ρ µρ = = = − −− 等待时间是M/M/1 系统的一半

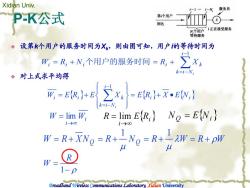

Xidian Univ PK公式 P-K公式证明的思路是基于对平均剩余服务时间(Mean Residual Service Time)的求解。设第i个用户到达系统 时,第1个用户正在接受服务,其剩余服务时间为Ri,此 时等待队列中有i个用户, i-N, 服务员 第1个用户正在接受服务 第个用户 到达 N个用户 1正在接受服务 第个用户到达剩余服务时间R 等待服务 (a) () Broadband Wireless Communications Laboratory,Xidian University

Xidian Univ. Broadband Wireless Communications Laboratory, Xidian University P-K公式 P-K公式证明的思路是基于对平均剩余服务时间(Mean Residual Service Time)的求解。设第i个用户到达系统 时,第l个用户正在接受服务,其剩余服务时间为Ri,此 时等待队列中有Ni个用户

Xidian Univ. i-1…i-W 服务员 PK公式 第个用户 到达 N个用户 1正在接受服务 等待服务 设第k个用户的服务时间为X,则由图可知,用户的等待时间为 W=R,+N,个用户的服务时间=R+ k=i-N ·对上式求平均得 -ER)E x ER)+X.EN,} W=lim W;R=lim ER)No =E Ni) i-→00 W-R+XNo-R+-Ng-R+2W-R+pW W R 1-0 roadband Wireless communications caboratory.xidian university

Xidian Univ. Broadband Wireless Communications Laboratory, Xidian University P-K公式 设第k个用户的服务时间为Xk,则由图可知,用户i的等待时间为 对上式求平均得 i i W W →∞ = lim ∑ − = − = + = + i 1 k i N i i i i k i W R N 个用户的服务时间 R X { } { i} { i} i k i N Wi E Ri E X k E R X E N i = + • = + ∑ − = − 1 W R XN Q R N Q R λW R ρW µ µ = + = + = + = + 1 1 − ρ = 1 R W { i} i R E R →∞ = lim N Q = E{Ni}

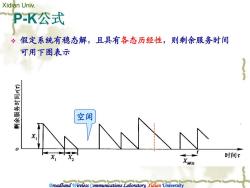

Xidian Univ. PK公式 ÷假定系统有稳态解,且具有各态历经性,则剩余服务时间 可用下图表示 空闲 时间t M Broadband Wireless Communications Laboratory,Xidian University

Xidian Univ. Broadband Wireless Communications Laboratory, Xidian University P-K公式 假定系统有稳态解,且具有各态历经性,则剩余服务时间 可用下图表示 空闲

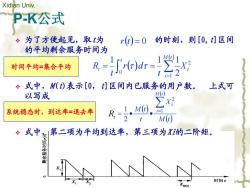

Xidian Univ. PK公式 为了方便起见,取为 rt)=0的时刻,则[0,t1区间 的平均剩余服务时间为 时间平均=集合平均 R=加2 式中,M()表示[0,t]区间内已服务的用户数。 上式可 以写成 M(t 系统稳态时,到达率=退去率 1 M( R,=2 i=1 M( 式中第二项为平均到达率,第三项为i的二阶矩。 时间x

Xidian Univ. Broadband Wireless Communications Laboratory, Xidian University P-K公式 为了方便起见,取t为 的时刻,则[0,t]区间 的平均剩余服务时间为 式中,M(t)表示[0,t]区间内已服务的用户数。 上式可 以写成 式中,第二项为平均到达率,第三项为Xi的二阶矩。 r(t) = 0 ( ) ( ) 2 1 0 2 1 1 1 i M t i t t X t r d t R ∫ ∑= = τ τ = ( ) ( ) M (t) X t M t R M t i i i ∑= = • • 1 2 2 1 时间平均=集合平均 系统稳态时,到达率=退去率 Rt

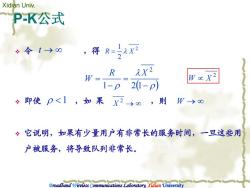

Xidian Univ. PK公式 g令t>0 ,得R=x R Ax2 W= Wax2 1-p 21-p) ÷即使P<1,如果X2o,则 W→0 。它说明,如果有少量用户有非常长的服务时间,一旦这些用 户被服务,将导致队列非常长。 Broadband Wireless Communications Laboratory,Xidian University

Xidian Univ. Broadband Wireless Communications Laboratory, Xidian University P-K公式 令 ,得 即使 ,如 果 ,则 它说明,如果有少量用户有非常长的服务时间,一旦这些用 户被服务,将导致队列非常长。 t → ∞ 2 2 1 R = λ X ( ρ) λ ρ − = − = 1 2 1 2 R X W 2 W ∝ X ρ < 1 → ∞ 2 X W → ∞

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第四章 多址技术(多址接入协议)4.2 随机多址接入协议.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第四章 多址技术(多址接入协议)4.1 多址协议概述.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第三章 网络的时延分析(时延模型)3.2 Basic Queue Theory.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第三章 网络的时延分析(时延模型)3.1 Introduction to Queues and Queueing Theory.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第二章 端到端的传输协议 2.4 网络层和运输层的点对点传输协议.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第二章 端到端的传输协议 2.3 标准数据链路控制协议及其初始化.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第二章 端到端的传输协议 2.2 链路层的差错控制技术.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第二章 端到端的传输协议 2.1 组帧技术.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第一章 通信网络概论 1.3 通信网络中的数学基础.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第一章 通信网络概论 1.2 协议体系与分层 1.3 通信网络的基本理论问题.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第一章 通信网络概论 1.1 通信网络的构成(主讲:王玺钧).pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第十五讲 总结与复习.pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第十四讲 LTE(LTE-A)移动通信系统.pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第十三讲 HSPA网络技术.pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第十二讲 CDMA2000移动通信系统.pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第十一讲 TD-SCDMA移动通信系统.pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第十讲 WCDMA移动通信系统.pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第九讲 3G蜂窝移动通信系统概述.pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第八讲 2G蜂窝移动通信系统.pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第七讲 蜂窝移动多址接入技术.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第四章 多址技术(多址接入协议)4.3.2 载波侦听型多址协议.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第四章 多址技术(多址接入协议)4.4 冲突分解算法.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第五章 路由算法 路由算法概述.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第五章 路由算法 5.3 最短路由算法.pdf

- 兰州交通大学:《电工学》课程授课教案(打印版)电工电子技术教案(一).pdf

- 兰州交通大学:《电工学》课程授课教案(打印版)电工电子技术教案(二).pdf

- 兰州交通大学:《电工学》课程实验指导(打印版)电工电子实验指导.pdf

- 兰州交通大学:《电工学》课程实验指导(打印版)电工技术实验指导.pdf

- 兰州交通大学:《电工学》课程实验指导(打印版)电子技术实验指导.pdf

- 《电子材料及元器件》参考教材PDF电子书(共十二章,含六个实验).pdf

- 《世界流行单片机技术手册》参考书籍(PDF)世界流行单片机技术手册——日本系列(主编:余永权,2002).pdf

- 兰州交通大学:《通信原理》课程各章作业习题(含参考答案).doc

- 兰州交通大学:《通信原理》课程教学大纲 Principles of Communication(负责人:伍忠东).pdf

- 兰州交通大学:《通信原理》课程教学资源(实验指导)通信原理仿真实验指导.doc

- 西安电子科技大学:《信息论基础》课程教学资源(学习资料)随机编码错误指数(Gallager bound).pdf

- 西安电子科技大学:《信息论基础》课程教学资源(学习资料)MIMO信道容量 Channel.pdf

- 西安电子科技大学:《现代数字通信与编码理论》课程教学资源(讲义)Chapter 01 Introduction(主讲:白宝明).pdf

- 西安电子科技大学:《现代数字通信与编码理论》课程教学资源(讲义)信息论与编码理论基础 Introduction to Channel Coding.pdf

- 西安电子科技大学:《现代数字通信与编码理论》课程教学资源(讲义)Chapter 02 Modulation and Coding for Ideal Gaussian channels.pdf

- 西安电子科技大学:《现代数字通信与编码理论》课程教学资源(讲义)Chapter 03 Performance Bounds of Coded Communication Systems.pdf