《中国现代史专题研究》教学资(经典书籍)《流产的革命——1927~1937年国民党统治下的中国》[美]易劳逸

工美知易劳选著 陈谦平陈红民等译 钱乘旦校 1927-1937年 国民党统治下的中国 流产的革命

中译本前言 易劳逸(Lloyd E,Eastman)先生,是美国伊 琍诺大学(University of Illinois)历史系教授,国 际上享有盛誉的著名中国历史学家。他专长于 1927一1949年国民党统治中国的研究。在这方面, 他揆写了两本有重要影响的著作,即:《流产的革命 国民党统治下的中国(1927一1937)》(The Abort- ive Revolution:China Under Nationalist Rule, 1927--1937,Harvard University Press,1974) 和《毁灭的种子:战争和革命中的中国(1937-1949)) (Seeds of Destruction:Nationalist China in war&nd Revolution,1937一1949,Stanford University Press,1984),发表了大量论文,并参 与Y著名的《剑桥中国史)(The Cambridge His. tory of China)第十三卷的写作

1989年,《毁灭的种子》一书,由王建朗、王资知 同志译成中文,并改书名为《蒋介石与蒋经国,由中 国膏年出版社出版。该书发行后,引起了国内广大 史学工作者的兴趣和关注。1990年,南京大学历史 研究所陈谦平等同志,又将《流产的革命》一书,翻译 成中文,仍将由中国膏年出版社出版。在译著即将 付梓之前,同志们要我为这本书的出版讲几句话。作 为易劳逸教授多年的挚友,也为慰问重病在身的易 劳逸教授,我欣然从命。 易劳逸教授1929年出生于美国北达科他州,后 随父母移居华感顿州。1945年他16岁时从高中辍 学,在一家船舶修造厂工作。在那里,他当了四年金 属薄板学徒工。1949年,他进入太平洋路德学院,主 修历史。他选了一门东亚史课程,使他对中国近代 历史产生了浓厚的兴趣。 ,1953年大学毕业后,他在华盛顿大学(西雅图) 攻读研究生。但是,仅读了四个月,就应征加入美 军,并被送入美军的语言学校学了一年的中国普通 话,接着被派往日本,在美军里当了两年记者。 1957年1月退伍以后,他重新恢复了在华盛顿 大学的中国近代史的学业,当年秋转到哈佛大学学 习,并成为美国当代最有影响的中国问题专家费正 清的学生。在费正清的鼓励下,他开始做博士论文 研究,课题是中法战争期间的中国国内政治。1960- 2

上962年,他花了两年时间在台湾继续学习中文,不 久,他完成了博士论文,并交付哈佛大学出版社出 版。 易劳逸教授曾在康乃狄格学院、俄亥俄州立大 学从事教学工作,1967年转入伊利诺大学任教。在 这里重新开始了他所喜爱的民国史研究。当时,西 方的历史学家们还很少有人对国民政府的历史感兴 趣。易劳递的著作,对于促进国民党和厨民政府史 的研究,产生了相当大的影响。 易劳逸教授撰写《流产的革命》、《毁灭的种子》 两部书,试图阐明1927年在南京建立起来的这个由 国民党执政的政权,为什么一开始就显示出其脆弱 和不稳定性,不能实现有效的政治统治,并最终走上 了崩演。在《流产的革命》一书中,易劳逸非常广泛 地批评了1927-1937年间国民政府的政策和实质。 易劳逸指出,国民政府试图创造一套完整统一的政 治制度,但是没有成功。他认为,南京政府的十年 中,国民党给人们的第一个印象,即“其在确立了中 围中心地区的统治之后,它的苹命力量和革命精神 骤然而逝”。特别是清党运动,“切断了国民党和它的 革命动力的源泉之间的联系”,“切断了自已与群众 运动的联系”,“淘汰了许多最进步的积极分子”,“改 变了国民党的性质”。易劳逸用无可辩驳的事实,指 出国民政府“是以政府机构的无效率、腐败、政治压

迫和宗派活动为其标志的。”指出“贪污在各级政府 中的普遍存在程度已经超过了北洋军阀政府时期”, “贪污是南京统治的最鄙劣的特征”。由于工作入员 的超编,南京政府越来越变得像“闲聊的咖啡馆”。 “考试制度实际土有名无实,而私入间的关系是通向 官官的唯一有效手段”。监察院“在清除贪污方面形 同虚设”,“被朝为政府内的老人院”。由于国民党是 “在人民的抱怨不满中掌握政权”的,因此,易劳逸认 为,“政治镇压便成了南京统治必不可少的特点。暗 杀、夜问接捕及死刑,是那时司空见惯的事,”易劳逸 以相当多的篇幅分析了国民党的重要统治工具一 蓝衣社的成立、名称曲来、纲领、目标、活动和斗争手 段,指出“蓝衣社在三十年代的中国成为最有影驹 的、也是最令入害怕的政治运动。”对于三十年代的 中国经济这个长期有争议的问题,易劳逸认为,美国 的白银政策,使中国的经济陷入“更深的萧条”,过重 的土地税、同接税、差役、征兵和旱涝灾害,“加重了 农民的苦难”,“将几百万农民赶出家园,并使更多人 遭受可怕的磨难。”易劳逸相信中国的大多数入,对 国民党当局的专制统治不满,因而他得出结论说: “国民党在1927-1928年取得政权后,迅速丧失革俞 势头,而变成了军事独裁政权”。 易劳逸教授作为西方一位可故的政治史学家, 对国民政府的成败给予了全面的评价。他认为在评

价国芪政府时,要“避免一些不现实的苛求。例如,期 望任何政府在十年中便能够创造一个现代化国家和 发达经济,那是恳鑫的。”“相反,如某把十年间的一 切积极的发展,皆归功于国民政府,那也是错误的。” 他认为,在三十年代,“经济的现代化部分取得了一 些重大成就”,这就是国家货币的统一和现代工业的 增长。他说,南京政府的“主要贡献”,是“它在中国 国家的集中统一方面取得了很大的进步。” 易劳逸教授近几年正在撰写一部专门论述蒋介 石的著作。直到最近他病倒住院之前,还专程去台 湾溲集资料。在《流产的革命》和《毁灭的种子)两部 著作中,都对蒋介石的性格、作风、为人处世和在国 家政治生活中的作用、地位,作了极为深刻的描 述。 易劳逸在他的关于中国政治的著作中,对于政 治事件的阐述不大感兴趣,而更注鱼于分析那生对 公众隐瞒的许多因素。在《毁灭的种子》那本书里, 他试图解释国芪政府为什么会在1949年遭到失败。 易劳逸这祥描绘他的研究方法:“我采取了类似地质 学家研究地球断层的方法,不仅仅假于对表面特性 的描述,也不奢望一览无遗。地质学家的方法,是在 众多的断层中摘取一系列典型例子。这样,就能具 备丰富的村料,对整个结构的形成和发展,提出假设 性意见,避免陷于就草论事。”易劳逸就是借用这种 5

方法来剖析国民党统治政权的。 某些持有偏见的人,虽然不喜欢易劳逸教授的 观点,但是易劳逸对国民党政权的研究结论,却引起 国际学术界的重视。他严莲的治学清神,受到了中 外史学界的尊数。 易萝逸先生是南京大学的兼职教授。多年来, 他在促进中美文化交流方面做了许多有益的工作。 他为人忠厚,作风朴实,在长期的学术交往中,与南 京大学的师生建立了深厚的友谊。当他身患重病的 时候,我们衷心祝愿他早日恢复健康,继续在民国史 这块肥沃的主地上奋力耕耘1 张宪文 1991年2月10日于南京大学 6

中文版序言 60年代,当我最初开始本书的研究时,全世界 仅有很少的学者对国民政府史发生兴趣。然而,近 年来在中国和西方都有越来越多的历史学家发表了 专著论文,讨论国民党统治中国的那些年。此外,还 可以看到许多新的研究资料,如收藏在南京中国第 二历史档案馆中的文献,还有那些亲身参与兰、四十 年代事件的当事人发表在《文史资料》及传记文学》 (台湾出版)等各种出版物上的回忆录。 由于有这些新的论著的出版和原始资料的发 掘,就大大提高了我们对南京政府时期所发生事件 的认识水平。可是,我以为1974年首版发行的这本 《流产的革命》,依然对国民党统治下的政治提供了 有益的描述与分析。如果要重写此书,我只会修订 其中的一些细节,而绝不会改变其基本结论,即国民 7

党在1927一1928年取得政权后,迅速丧失革命势关, 而变成了军事独裁政权,它以抓住政权不放为第一 要务。 然面,我要向读者说明的是,我们现在已经知 道,蓝衣社成力行社的起源实际上与我在本书第二 章中所描述的不尽相同。依据台湾新近公布的资 料,我写了一段关于力行社起源和刘健群在该组织 中作用的修订文字,作为附录收在书后。 民国时期的历史相当复杂,一个历史学家要读 完所有的原始资料是十分困难的。因而,在本书中 就难免会有细节或诠释方面的错误,读者老发现此 类错误,恳请来信指正,来信请寄, Professor Lloyd E.Eastman Department of History University of Illinois 810 S.Wright Street Urbana,illinois 61801 USA 易劳选 1989年10月

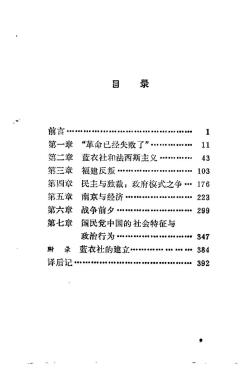

马 录 前言…心 1 第一章“革命已经失败了”… 11 第二章蓝衣社和法西斯主义 43 第三章福建反叛 ,103 第四堂 民主与独裁:政府模式之争…176 第五章南京与经济……… 223 第六章 战争前夕… 299 第七章 国民党中国的社会特征与 政治行为*…心 347 附 录蓝衣社的建立…………… 384 译后记s…t… 392

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(教学案例)第八章 社会主义基本制度的全面确立_第二节 社会主义道路:历史和人民的选择_案例2 第一个五年计划的制定.doc

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(模拟试题)上编综述 风云变幻的八十年_上编综述 模拟试题.doc

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(教学案例)第八章 社会主义基本制度的全面确立_第三节 有中国特点的向社会主义过渡的道路_案例3 刘鸿生企业集团的社会主义改造.doc

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(教学案例)第八章 社会主义基本制度的全面确立_第一节 从新民主主义向社会主义过渡的开始_案例1 没收官僚资本 建立国营经济.doc

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(教学案例)第九章 社会主义建设在探索中曲折前进_第三节 建设的成就 探索的成果_案例3 “三线”建设的决策和实施.doc

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(教学案例)下编综述 走向辉煌的五十年_案例3 “两弹一星”的研制.doc

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(教学案例)下编综述 走向辉煌的五十年_案例1 1949年上海财政经济困境的初步摆脱.doc

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(教学案例)上编综述 风云变幻的八十年_上编 案例1 马戛尔尼使团访华.doc

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(PPT课件讲稿)第十章 改革开放与现代化建设新局面.ppt

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(PPT课件讲稿)第六章 中华民族的抗日战争.ppt

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(PPT课件讲稿)第八章 社会主义基本制度的全面确立.ppt

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(PPT课件讲稿)第五章 中国革命的新道路.ppt

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(PPT课件讲稿)第三章 辛亥革命与封建帝制的终结.ppt

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(PPT课件讲稿)第七章 为新中国而奋斗.ppt

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(PPT课件讲稿)下编综述 走向辉煌的五十年.ppt

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(历史人物)上编综述 风云变幻的八十年_历史人物之上编人物 林则徐、道光皇帝.doc

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(历史事件)上编综述 风云变幻的八十年_历史事件之上编 虎门销烟、鸦片战争、中英南京条约.doc

- 《中国文化史》课程参考书籍资料:中国知识分子丛书《阐释并守护世界意义的人——人文知识分子的起源与使命》.pdf

- 《中国文化史》课程参考书籍资料:中华本土文化丛书《道教与中国社会》PDF电子书(李养正).pdf

- 《中国文化史》课程参考书籍资料:道佛儒思想与中国传统文化.pdf

- 《中国现代史专题研究》教学资(经典书籍)《毁灭的种子:战争与革命中的国民党中国》蒋介石与蒋经国(1937-1949).pdf

- 《中国现代史专题研究》教学资(经典书籍)《华北的小农经济与社会变迁》(黄宗智).pdf

- 《环境变迁与中华文明》教学资源(电子书籍)《为历史学辩护(历史学家的技艺)》(布洛赫).pdf

- 《环境变迁与中华文明》教学资源(电子书籍)《积渐所至:中国环境史论文集(上下册)》(伊懋可、刘翠溶主编,台湾版).pdf

- 《环境变迁与中华文明》教学资源(电子书籍)《长水集》(上册).pdf

- 《环境变迁与中华文明》教学资源(电子书籍)《长水集》(下册).pdf

- 《环境变迁与中华文明》教学资源(电子书籍)《长水集》(续集).pdf

- 上海交通大学:《中日科技文化交流》课程教学资源(课件讲稿)第10讲 通过动漫了解日本(日本动漫).pdf

- 上海交通大学:《中日科技文化交流》课程教学资源(课件讲稿)第11讲 近代日本发展的基础.pdf

- 上海交通大学:《中日科技文化交流》课程教学资源(课件讲稿)第13讲 明末汉译(上)西学东渐与明末清初的中国.ppt

- 上海交通大学:《中日科技文化交流》课程教学资源(课件讲稿)第13讲 清末汉译(下)西方科学技术在清末中国的传播及其对日本的影响.ppt

- 上海交通大学:《中日科技文化交流》课程教学资源(课件讲稿)第01讲 导论(萨日娜).pdf

- 上海交通大学:《中日科技文化交流》课程教学资源(课件讲稿)第01讲 导论(萨日娜).ppt

- 上海交通大学:《中日科技文化交流》课程教学资源(课件讲稿)第02讲 中国古代天文历法的传日(中国天文学的发展及其对日本的影响).pdf

- 上海交通大学:《中日科技文化交流》课程教学资源(课件讲稿)第02讲 中国古代天文历法的传日(中国天文学的发展及其对日本的影响).ppt

- 上海交通大学:《中日科技文化交流》课程教学资源(课件讲稿)第03讲 数学交流——古代中国的数学及其对日本的影响(上).ppt

- 上海交通大学:《中日科技文化交流》课程教学资源(课件讲稿)第04讲 数学交流——古代中国的数学及其对日本的影响(下).ppt

- 上海交通大学:《中日科技文化交流》课程教学资源(课件讲稿)第05讲 本草博物学(中日本草博物学的发展与交流).pdf

- 上海交通大学:《中日科技文化交流》课程教学资源(课件讲稿)第06讲 佛教在中日的传播.pdf

- 上海交通大学:《中日科技文化交流》课程教学资源(课件讲稿)第07讲 建筑(萨日娜).pdf