广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(讲稿)第六章 控制系统的设计与校正

第六章控制系统的设计与校正 一、控制系统的校正和校正装置 控制系统的设计和校正是指在己选定系统不可变部分(例如受控对象、执行器、变送 器等)的基础上,加入一些装置(称为校正装置、或称为调节器、控制器)使系统满足各项 要求的性能指标。 二、控制系统的校正方式 校正方式是指校正装置与受控对象的联接方式,可分为串联校正,反馈校正和复合校正等方 式。 如果G.(S)表示校正装置的传递函数,G(S)表示受控对象的传递函数,则各种校正方式的 方框图如下所示。 1.串联校正如图161所示。G.()可以设计成超前、滞后和滞后超前等环节形式 成为超前校正装置,滞后校正装置和滞后超前校正装置,其设计步骤将在下面介 绍。 C(s) G(s) G2(s) (s) 一Gs)一Gs)i C(s) G.(s) 图1.6-1 图1.6-2 2.反馈校正环节如图1.6-2所示。校正装置G,(S)常设计成比例环节或微分、比例微 分环节等形式。反馈校正除了能改善系统的性能外,还能削弱系统非线性特性的影 响,减弱或消除系统参数变化对系统性能的影响,抑制噪声的干扰等 3 复合校正可分为前置校正和扰动补偿校正两种方式,分别如图1.6-3和图164所 示。前置校正可以改善和提高系统的动态性能,少用积分环节,从而较好的解决了 稳定性和精度(准确性)的矛盾。 N(s) 1G(s) G.(s) 1C(s) C(s) R(s) G(s) R(s) G(s) G,(s) 图1.6-3

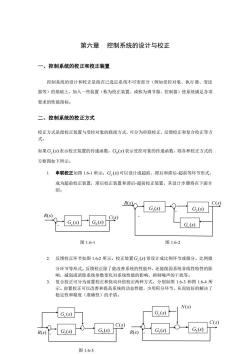

第六章 控制系统的设计与校正 一、控制系统的校正和校正装置 控制系统的设计和校正是指在已选定系统不可变部分(例如受控对象、执行器、变送 器等)的基础上,加入一些装置(称为校正装置、或称为调节器、控制器)使系统满足各项 要求的性能指标。 二、控制系统的校正方式 校正方式是指校正装置与受控对象的联接方式,可分为串联校正,反馈校正和复合校正等方 式。 如果 G (s) c 表示校正装置的传递函数, ( ) 0 G s 表示受控对象的传递函数,则各种校正方式的 方框图如下所示。 1. 串联校正如图 1.6-1 所示。 G (s) c 可以设计成超前、滞后和滞后-超前等环节形式, 成为超前校正装置,滞后校正装置和滞后-超前校正装置,其设计步骤将在下面介 绍。 2. 反馈校正环节如图 1.6-2 所示。校正装置 G (s) c 常设计成比例环节或微分、比例微 分环节等形式。反馈校正除了能改善系统的性能外,还能削弱系统非线性特性的影 响,减弱或消除系统参数变化对系统性能的影响,抑制噪声的干扰等。 3. 复合校正可分为前置校正和扰动补偿校正两种方式,分别如图 1.6-3 和图 1.6-4 所 示。前置校正可以改善和提高系统的动态性能,少用积分环节,从而较好的解决了 稳定性和精度(准确性)的矛盾。 G (s) c ( ) 0 G s - R(s) C(s) 图 1.6-1 图 1.6-2 ( ) 1 G s - R(s) C(s) - G (s) c ( ) 2 G s C(s) R(s) - C(s) G (s) c ( ) 1 G s ( ) 2 G s N(s) - R(s) C(s) G (s) c ( ) 1 G s ( ) 2 G s 图 1.6-3

图1.6-4 扰动补偿校正目的是为了提高系统的准确度。通过直接或间接测量出扰动信号,是 扰动对系 的影 到部分或全部的补 图1.64的系统又称为前馈-反馈复合拉 制系统。在生产过程控制性能要求较高的场合,常采用这种复合控制方式。 三、常用校正装置的特点及优缺点 1. 超前拉正装置 能增加稳定裕量,提高了系统控制的快速性,改善了平稳性。故适用于稳态精度己 满足要求,但动态性能较差的系统。缺点是会使抗干扰能力下降,改善稳态精度的 作用不大。 2. 滞后校正装置 能提高系统的稳态精度,也能提高系统的稳定裕量。故适用于稳态精度要求较高或 平稳性要求严格的系统。缺点是使频带变窄,降低了系统的快速性。 3 滞后超正结置 能发挥滞后校正和超前校正两者的优点,从而全面提高系统的动态和稳态性能。缺 点是分析和设计较复杂。 四、串联校正装置的设计步骤(频率法) 1。超前校正转留 根据要求的稳态误差系数,确定开环增益k的值 2)利用己知的k值,绘制校正前的开环对数频率特性,并确定幅值裕量、相位裕量。 或用解析法先求出截止频率)。,再求相位裕量V。(见第五章介绍) 3)确定需要增加的相位裕量超前角=y指标要求的)-y(。)(校正前的) +(修正量) ④确定超前校正装置所提供的最大超前角少。=sm之中的值及最大超前相 角对应的角频率0。=了a7 并选0.为校正后的截止频率o。= )根据0宁和日一子确定超校正装置的装角级率 6)验算并将原有开环增益增加a倍,以补偿超前网络产生的幅值衰减。 2。滞后校正装置

扰动补偿校正目的是为了提高系统的准确度。通过直接或间接测量出扰动信号,是 扰动对系统的影响得到部分或全部的补偿。图 1.6-4 的系统又称为前馈-反馈复合控 制系统。在生产过程控制性能要求较高的场合,常采用这种复合控制方式。 三、常用校正装置的特点及优缺点 1. 超前校正装置 能增加稳定裕量,提高了系统控制的快速性,改善了平稳性。故适用于稳态精度已 满足要求,但动态性能较差的系统。缺点是会使抗干扰能力下降,改善稳态精度的 作用不大。 2. 滞后校正装置 能提高系统的稳态精度,也能提高系统的稳定裕量。故适用于稳态精度要求较高或 平稳性要求严格的系统。缺点是使频带变窄,降低了系统的快速性。 3. 滞后-超前校正装置 能发挥滞后校正和超前校正两者的优点,从而全面提高系统的动态和稳态性能。缺 点是分析和设计较复杂。 四、串联校正装置的设计步骤(频率法) 1. 超前校正装置 1) 根据要求的稳态误差系数,确定开环增益 k 的值 2) 利用已知的 k 值,绘制校正前的开环对数频率特性,并确定幅值裕量、相位裕量。 或用解析法先求出截止频率 c ,再求相位裕量ν。(见第五章介绍) 3) 确定需要增加的相位裕量超前角 ( ) ' m c = 指标要求的)− ( (校正前的) + (修正量) 4) 确定超前校正装置所提供的最大超前角 1 1 sin 1 + − = − a a m 之中的 a 值及最大超前相 角对应的角频率 aT m 1 = ,并选 m 为校正后的截止频率 c = m '' 5) 根据 T 1 = 和 aT 1 = 确定超前校正装置的转角频率 6) 验算并将原有开环增益增加 a 倍,以补偿超前网络产生的幅值衰减。 2. 滞后校正装置 C(s) 图 1.6-4

1)根据给定的稳态误差系数,确定开环增益 2)利用k值,绘制校正前的开环对数频率特性,求出幅值裕量、相位裕量。或用 解析法求出幅值裕量、相位裕量 3)选择不同的⊙。计算相位裕量。根据要求的相位裕量y选择校正后系统的截止 频率o。 4)根据对数幅频曲线在新的截止频率o。上需衰减到0B,即衰减量为-20logb, 1 确定b值,再由02= ,确定滞后校正装置的第二个转角频率0,,通常02 bT 为0,的0.10.25倍频程 1 5)由01=云=b02确定校正装置的第一个转角频率01 T 6)验算是否符合要求的性能指标。 3.滞后-超前校正装置 1)根据要求的稳态误差系数,确定开环增益k 2)利用k值,绘制校正前的开环对数频率特性,求出幅值裕量、相位裕量。或用 解析法求出幅值裕量、相位裕量,与要求的相比较 3)确定校正后系统的截止频率o。,一般校正前相角为-180°所对应的角频率为 Qe 4)确定滞后·超前校正装置部分的传递函数,首先由式 -20ga+20lgG(j0)+20gT,0。=0确定a 再 由 0b=1 =和只分别求出超前校正部分的两个转折频率。则超前校正部 Tb√aT6 T6S+1 分的传递函数为 G(s)= T b)s+1 e 5)确定滞后-超前校正装置滞后部分的传递函数,取 =(0,1-025)0:和式分别求出滞后校正部分的两个转折频率,则 1 aT 滞后校正部分的传递函数为G2(S)= Ts+1 aTs+l 6)确定滞后-超前校正装置的传递函数G(s)=G(S)G2(s) 验算校正后是否符合要求

1) 根据给定的稳态误差系数,确定开环增益 k 2) 利用 k 值,绘制校正前的开环对数频率特性,求出幅值裕量、相位裕量。或用 解析法求出幅值裕量、相位裕量 3) 选择不同的 '' c 计算相位裕量。根据要求的相位裕量 ' 选择校正后系统的截止 频率 '' c 4) 根据对数幅频曲线在新的截止频率 '' c 上需衰减到 0dB,即衰减量为− 20log b, 确定 b 值,再由 bT 1 2 = ,确定滞后校正装置的第二个转角频率 2 ,通常 2 为 '' c 的 0.1~0.25 倍频程 5) 由 1 2 1 b T = = 确定校正装置的第一个转角频率 1 6) 验算是否符合要求的性能指标。 3.滞后-超前校正装置 1) 根据要求的稳态误差系数,确定开环增益 k 2) 利用 k 值,绘制校正前的开环对数频率特性,求出幅值裕量、相位裕量。或用 解析法求出幅值裕量、相位裕量,与要求的相比较 3) 确定校正后系统的截止频率 '' c ,一般校正前相角为−180 所对应的角频率为 '' c 4) 确定滞后 - 超前校正装置部分的传递函数,首先由式 20lg a 20lg G( j c ) 20lg Tb c 0确定a '' '' − + + = ,再由 b c b b T a T a 和 '' 1 = = 分别求出超前校正部分的两个转折频率。则超前校正部 分的传递函数为 ( ) 1 1 ( ) 1 + + = s a T T s G s b b c 5) 确定滞后-超前校正装置滞后部分的传递函数,取 = = a a T 1 (0.1~0.25) '' c 和式 a aT 1 分别求出滞后校正部分的两个转折频率,则 滞后校正部分的传递函数为 1 1 ( ) 2 + + = aT s T s G s a a c 6) 确定滞后-超前校正装置的传递函数 ( ) ( ) ( ) 1 2 G s G s G s c = c c 验算校正后是否符合要求

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(讲稿)第五章 控制系统的频域分析.doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(讲稿)第四章 根轨迹法.doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(讲稿)第二章 自动控制系统的数学描述.doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(讲稿)第三章 控制系统的时域分析.doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(讲稿)第一章 绪论.doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(试卷习题)课考试题(B).doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(试卷习题)课考试题(A).doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(教学内容)第十一章 虚拟实验室 §11.3 虚拟实验系统的描述.doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(教学内容)第十一章 虚拟实验室 $11.2 直流电动机响应的重要方面.doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(教学内容)第十一章 虚拟实验室 §11.1 引言.doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(教学内容)第十章 控制系统的设计 §10.3 PI控制器的设计.doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(教学内容)第十章 控制系统的设计 §10.2 PD控制器的设计.doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(教学内容)第十章 控制系统的设计 §10.1 引言.doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(教学内容)第九章 频域分析 §9.3 增加开环零点的影响.doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(教学内容)第九章 频域分析 §9.2 标准二阶系统的谐振峰值、谐振频率和带宽.doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(教学内容)第九章 频域分析 §9.1 闭环系统的频域响应及性能指标.doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(教学内容)第八章 根轨迹法 §8.3 根轨迹的性质.doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(教学内容)第八章 根轨迹法 §8.1 引言.doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(教学内容)第八章 根轨迹法 §8.2 根轨迹的基本性质.doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(教学内容)第七章 控制系统的时域分析 §7.1 时间响应的典型测试信号.doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(讲稿)第七章 离散控制系统.doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(讲稿)第九章 非线性控制系统.doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(讲稿)第八章 控制系统的状态空间分析.doc

- 西北工业大学:《自动控制原理》课程教学资源(实验指导)引言.doc

- 西北工业大学:《自动控制原理》课程教学资源(实验指导)实验一 典型环节及系统的时域特性实验.doc

- 西北工业大学:《自动控制原理》课程教学资源(实验指导)实验三 典型环节及系统的频率特性实验.doc

- 西北工业大学:《自动控制原理》课程教学资源(实验指导)实验五 典型系统动态性能和稳定性分析的电路模拟与数字仿真研究.doc

- 西北工业大学:《自动控制原理》课程教学资源(实验指导)实验四 线性系统串联校正及P、PI控制器的设计.doc

- 西北工业大学:《自动控制原理》课程教学资源(实验指导)实验六 开环增益与零极点对系统性能的影响.doc

- 西北工业大学:《自动控制原理》课程教学资源(实验指导)实验七 典型系统的频率特性测试.doc

- 西北工业大学:《自动控制原理》课程教学资源(实验指导)实验八 典型非线性环节静态特性测试.doc

- 西北工业大学:《自动控制原理》课程教学资源(实验指导)实验九 非线性系统的相平面法分析.doc

- 西北工业大学:《自动控制原理》课程教学资源(实验指导)实验十 非线性系统的描述函数法分析.doc

- 西北工业大学:《自动控制原理》课程教学资源(实验指导)实验十三 离散控制系统动态性能和稳定性的混合仿真研究.doc

- 西北工业大学:《自动控制原理》课程教学资源(实验指导)实验十二 AD与DA转换及零界阶保持器.doc

- 西北工业大学:《自动控制原理》课程教学资源(实验指导)实验十四 步进电机控制实验.doc

- 西北工业大学:《自动控制原理》课程教学资源(实验指导)实验十六 温度控制实验.doc

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(PPT课件)自动控制技术前沿论题课堂.ppt

- 广东海洋大学:《自动控制原理》课程教学资源(PPT课件)自动控制原理 The principle of automatic control(共七章,主讲:王荣辉).ppt

- 江苏科技大学:《自动控制原理》课程教学资源(课件讲义)第四章 根轨迹法.pdf