甘肃农业大学:《遗传学》课程教学资源(课件讲稿)第十二章 基因的表达与调控

第十二章基因的表达与调控 Nuclear envelope 第一节基因的概念 TRANSCRIPTION DNA RNA PROCESSING Pre- mRNA mRNA 第二节基因调控 Ribosome TRANSLATION Polypeptide

第十二章 基因的表达与调控 第一节 基因的概念 第二节 基因调控

第一节基因的概念 一、基因的概念及其发展 (一)经典遗传学关于基因的概念 遗传因子假说(ypothesis of the inherited factor) > 生物性状由遗传因子控制 > 亲代传给子代的是遗传因子(A,a..…) > 遗传因子在体细胞内成双(AA,aa),在生殖细 胞内为单(A,a) > 杂合子后代体细胞内具有成双的遗传因子 (Aa) > 等位的遗传因子独立分离,非等位遗传因子 间自由组合地分配到配子中 Mendel GJ,1866

第一节 基因的概念 一、基因的概念及其发展 (一)经典遗传学关于基因的概念 遗传因子假说 (Hypothesis of the inherited factor) 生物性状由遗传因子控制 亲代传给子代的是遗传因子(A,a….) 遗传因子在体细胞内成双(AA,aa),在生殖细 胞内为单(A,a) 杂合子后代体细胞内具有成双的遗传因子 (Aa) 等位的遗传因子独立分离, 非等位遗传因子 间自由组合地分配到配子中 Mendel G J,1866

第一节基因的概念 (一)经典遗传学关于基因的概念 基因理论(Theory of the gene) 基因是染色体上的实体 基因象链珠(bead)一样,孤立地呈线状地排列 在染色体上 基因具有染色体的主要特性,能自我复制, 有相对的稳定性,在有丝和减数分裂时有规 律地进行分配 交换单位:基因间能进行重组,并且是交换 的最小单位。 > 突变单位: 功能单位: 控制有机体的性状 三位一体 Morgan T H,1926

第一节 基因的概念 (一)经典遗传学关于基因的概念 基因理论(Theory of the gene) 基因是染色体上的实体 基因象链珠(bead)一样,孤立地呈线状地排列 在染色体上 基因具有染色体的主要特性,能自我复制, 有相对的稳定性,在有丝和减数分裂时有规 律地进行分配 交换单位:基因间能进行重组,并且是交换 的最小单位。 突变单位: 功能单位:控制有机体的性状 三位一体 Morgan T H,1926

第一节基因的概念 (二)分子遗传学关于基因的概念 1、揭示了遗传密码的秘密,证明DNA是主要的遗传物质。 2、基因不是不可分割的最小遗传单位,而是更为复杂的遗传和变 异单位。 3、现代遗传学上认为: 突变子(muton):性状突变时产生突变的最小单位。一个突 变子可以小到只有一个核苷酸。 重组子(recon):性状重组时,可交换的最小单位。一个交换 子可只包含一对核苷酸。 顺反子(作用子)(cistron):表示一个起作用的单位,基本 符合通常指的基因。一个作用子所包括的一段DNA与一个多肽 链的合成相对应

第一节 基因的概念 (二)分子遗传学关于基因的概念 1、揭示了遗传密码的秘密,证明DNA是主要的遗传物质。 2、基因不是不可分割的最小遗传单位,而是更为复杂的遗传和变 异单位。 3、现代遗传学上认为: 突变子(muton):性状突变时产生突变的最小单位。一个突 变子可以小到只有一个核苷酸。 重组子(recon):性状重组时,可交换的最小单位。一个交换 子可只包含一对核苷酸。 顺反子(作用子)(cistron):表示一个起作用的单位,基本 符合通常指的基因。一个作用子所包括的一段DNA与一个多肽 链的合成相对应

第一节基因的概念 (二)分子遗传学关于基因的概念 4、基因概念 (1)可转录一条完整的RNA分子,或编码一个多肽链; (2)功能上被顺反测验(cis-trans test)或互补测验 (complementary test)所规定。分子遗传学保留功能 单位的解释,而抛弃最小结构单位说法。 读种街过

第一节 基因的概念 (二)分子遗传学关于基因的概念 4、基因概念 (1)可转录一条完整的RNA分子,或编码一个多肽链; (2)功能上被顺反测验(cis-trans test)或互补测验 (complementary test)所规定。分子遗传学保留功能 单位的解释,而抛弃最小结构单位说法

第一节 基因的概念 (二)分子遗传学关于基因的概念 5、基因概念的发展 > 结构基因(structural gene):指可编码RNA或蛋白质的一段DNA序列。 >调控基因(regulator gene):指其表达产物参与调控其它基因表达的基 因。 重叠基因(overlapping gene):指在同一段DNA顺序上,由于阅读框架 不同或终止早晚不同,同时编码两个以上多肽链的基因。 隔裂基因(split gene)):指一个结构基因内部为一个或更多的不翻译的编 码顺序,如内含子所隔裂的现象。 跳跃基因jumping gene):即转座因子,指可作为插入因子和转座因子 移动的DNA序列。 假基因(pseudogene):同已知的基因相似,处于不同位点,因缺失或突 变而不能转录或翻译,是没有功能的基因

第一节 基因的概念 (二)分子遗传学关于基因的概念 5、基因概念的发展 结构基因(structural gene):指可编码RNA或蛋白质的一段DNA序列。 调控基因(regulator gene):指其表达产物参与调控其它基因表达的基 因。 重叠基因(overlapping gene):指在同一段DNA顺序上,由于阅读框架 不同或终止早晚不同,同时编码两个以上多肽链的基因。 隔裂基因(split gene):指一个结构基因内部为一个或更多的不翻译的编 码顺序,如内含子所隔裂的现象。 跳跃基因(jumping gene):即转座因子,指可作为插入因子和转座因子 移动的DNA序列。 假基因(pseudogene):同已知的基因相似,处于不同位点,因缺失或突 变而不能转录或翻译,是没有功能的基因

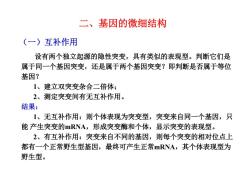

二、基因的微细结构 (一)互补作用 设有两个独立起源的隐性突变,具有类似的表现型。判断它们是 属于同一个基因突变,还是属于两个基因突变?即判断是否属于等位 基因? 1、建立双突变杂合二倍体; 2、测定突变间有无互补作用。 结果: 1、无互补作用:则个体表现为突变型,突变来自同一个基因,只 能产生突变的RNA,形成突变酶和个体,显示突变的表现型。 2、有互补作用:突变来自不同的基因,则每个突变的相对位点上 都有一个正常野生型基因,最终可产生正常RNA,其个体表现型为 野生型

二、基因的微细结构 设有两个独立起源的隐性突变,具有类似的表现型。判断它们是 属于同一个基因突变,还是属于两个基因突变?即判断是否属于等位 基因? 1、建立双突变杂合二倍体; 2、测定突变间有无互补作用。 结果: 1、无互补作用:则个体表现为突变型,突变来自同一个基因,只 能 产生突变的mRNA,形成突变酶和个体,显示突变的表现型。 2、有互补作用:突变来自不同的基因,则每个突变的相对位点上 都有一个正常野生型基因,最终可产生正常mRNA,其个体表现型为 野生型。 (一)互补作用

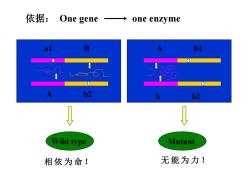

依据:One gene→( one enzyme B bl A b2 A b2 Wild type Mutant 相依为命! 无能为力!

A b1 A b2 a1 B A b2 相 依 为 命 ! 依据: One gene one enzyme Wild type Mutant 无 能 为 力 !

二、基因的微细结构 (二)顺式与反式调控 1.顺式调控:如基因启动子发生突变,使调控蛋白不能识别启 动子结构,基因不能表达,这种只影响基因本身表达、不影响 其它等位基因调控的突变称顺式调控。 2.反式调控:调控蛋白发生突变,不能与这个基因的启动子结 合,将可影响到与该调控蛋白结合有关的所有等位基因位点表 达这种突变称为反式调控

二、基因的微细结构 1. 顺式调控:如基因启动子发生突变,使调控蛋白不能识别启 动子结构,基因不能表达,这种只影响基因本身表达、不影响 其它等位基因调控的突变称顺式调控。 2. 反式调控:调控蛋白发生突变,不能与这个基因的启动子结 合,将可影响到与该调控蛋白结合有关的所有等位基因位点表 达这种突变称为反式调控。 (二)顺式与反式调控

二、基因的微细结构 (三)基因的微细结构 本泽尔利用经典的噬菌体突变和重组技术,对T4噬菌体Ⅱ区基 因的微细结构进行了详细分析。 1、原理: >r+野生型T4噬菌体:侵染E.coli B株和K12株; > rⅡ突变型T4噬菌体:只侵染B株,不能侵染K12(0)株。 > 利用上述特点,让两个rⅡ突变型杂交侵染K12()株,选择重组体 r+,计算出两个+突变座位间的重组频率

二、基因的微细结构 本泽尔利用经典的噬菌体突变和重组技术,对T4噬菌体rⅡ区基 因的微细结构进行了详细分析。 1、原理: r+ 野生型T4噬菌体:侵染E.coli B株和K12株; rⅡ突变型T4噬菌体:只侵染B株,不能侵染K12(λ)株。 利用上述特点,让两个rⅡ突变型杂交侵染K12(λ)株,选择重组体 r+,计算出两个r+突变座位间的重组频率。 (三)基因的微细结构

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 甘肃农业大学:《遗传学》课程教学资源(课件讲稿)第十一章 基因突变.pdf

- 甘肃农业大学:《遗传学》课程教学资源(课件讲稿)第六章 细胞质遗传.pdf

- 甘肃农业大学:《遗传学》课程教学资源(课件讲稿)第八章 数量遗传.pdf

- 甘肃农业大学:《遗传学》课程教学资源(课件讲稿)第九章 群体遗传与进化.pdf

- 甘肃农业大学:《遗传学》课程教学资源(课件讲稿)第七章 遗传与发育.pdf

- 甘肃农业大学:《遗传学》课程教学资源(课件讲稿)第四章 连锁遗传和性连锁.pdf

- 甘肃农业大学:《遗传学》课程教学资源(课件讲稿)第五章 染色体变异.pdf

- 甘肃农业大学:《遗传学》课程教学资源(课件讲稿)第二章 遗传的细胞学基础.pdf

- 甘肃农业大学:《遗传学》课程教学资源(课件讲稿)第三章 孟德尔遗传.pdf

- 甘肃农业大学:《遗传学》课程教学资源(课件讲稿)第一章 绪言(主讲:王丽)Genetics.pdf

- 甘肃农业大学:《遗传学》课程教学资源(教学大纲)Genetics.pdf

- 甘肃农业大学:《遗传学》课程教学资源(电子教案,任课教师:王丽).pdf

- 甘肃农业大学:生物技术专业人才培养方案 Biotechnology.pdf

- 甘肃农业大学:生物技术专业教学计划(植物).pdf

- 《金陵科技学院学报》:中国安息香属植物的形态特征及自然地理分布.pdf

- 电子科技大学:《神经信息学基础 The Basis of Neuroinformatics》研究生课程教学资源(课件讲稿)第6章 脑机接口 Brain-Computer Interfaces - BCI(6.4)Challenges & Future.pdf

- 电子科技大学:《神经信息学基础 The Basis of Neuroinformatics》研究生课程教学资源(课件讲稿)第6章 脑机接口 Brain-Computer Interfaces - BCI(6.1-6.3).pdf

- 电子科技大学:《神经信息学基础 The Basis of Neuroinformatics》研究生课程教学资源(课件讲稿)第5章 脑电 EEG/ERP(5.3-5.4).pdf

- 电子科技大学:《神经信息学基础 The Basis of Neuroinformatics》研究生课程教学资源(课件讲稿)第5章 脑电 EEG/ERP(5.1-5.2).pdf

- 电子科技大学:《神经信息学基础 The Basis of Neuroinformatics》研究生课程教学资源(课件讲稿)第4章 眼动 Eye movements(4.5)眼动跟踪技术的应用领域.pdf

- 甘肃农业大学:《遗传学》课程教学资源(课件讲稿)第十章 遗传物质的分子基础.pdf

- 甘肃农业大学:《遗传学》课程教学资源(课件讲稿)第十三章 基因工程和基因组学.pdf

- 甘肃农业大学:《遗传学》课程教学资源(课件讲稿)第十四章 细菌和病毒的遗传.pdf

- 甘肃农业大学:《分子生物学》课程教学资源(电子教案).pdf

- 甘肃农业大学:《分子生物学》课程教学资源(教学大纲)Molecular Biology.pdf

- 甘肃农业大学:《分子生物学》课程教学资源(课件讲稿)第一章 绪论.pdf

- 甘肃农业大学:《分子生物学》课程教学资源(课件讲稿)第三章 核酸的结构和功能.pdf

- 甘肃农业大学:《分子生物学》课程教学资源(课件讲稿)第二章 细胞内生物分子相互作用概述.pdf

- 甘肃农业大学:《分子生物学》课程教学资源(课件讲稿)第四章 基因与基因组的结构与功能.pdf

- 甘肃农业大学:《分子生物学》课程教学资源(课件讲稿)第五章 DNA复制 DNA Replication.pdf

- 甘肃农业大学:《分子生物学》课程教学资源(课件讲稿)第六章 DNA的损伤、修复和基因突变.pdf

- 甘肃农业大学:《分子生物学》课程教学资源(课件讲稿)第七章 DNA的重组与转座 recombination and transposition.pdf

- 甘肃农业大学:《分子生物学》课程教学资源(课件讲稿)第九章 RNA转录后的剪切与加工.pdf

- 甘肃农业大学:《分子生物学》课程教学资源(课件讲稿)第八章 RNA的转录合成 RNA Processing.pdf

- 甘肃农业大学:《分子生物学》课程教学资源(课件讲稿)第十章 遗传密码.pdf

- 甘肃农业大学:《分子生物学》课程教学资源(课件讲稿)第十一章 蛋白质的生物合成——翻译.pdf

- 甘肃农业大学:《分子生物学》课程教学资源(课件讲稿)第十三章 真核生物基因表达调控 Control of gene expression in eukaryote.pdf

- 甘肃农业大学:《分子生物学》课程教学资源(课件讲稿)第十二章 原核生物基因表达调控.pdf

- 甘肃农业大学:《分子生物学》课程教学资源(课件讲稿)第十四章 分子生物学技术.pdf

- 甘肃农业大学:《基因工程》课程教学资源(电子教案)Genetic Engineering(任课教师:司怀军).pdf