中国科学技术大学:《计算方法》课程教学资源(课件讲义)第七章 计算矩阵的特征值与特征向量

第七章计算矩阵的特征值与 特征向量

2 第七章 计算矩阵的特征值与 特征向量

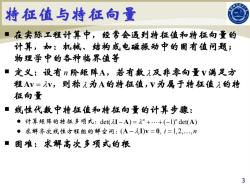

特征值与特征向量 ■在实际工程计算中,经常会遇到特征值和特征向量的 计算,如:机械、结构或电磁振动中的固有值问题; 物理学中的各种临界值等 ■定义:设有n阶矩阵A,若有数1及非零向量V满足方 程AV=v,则称入为A的特征值,V为属于特征值九的特 征向量 ■ 线性代数中特征值和特征向量的计算步骤: ●计算矩阵的特征多项式:det(2I-A)=”+.+(-l)”det(A) ●求解齐次线性方程组的解空间:(A-I)V=0,i=1,2,.,n ■困难:求解高次多项式的根 3

特征值与特征向量 在实际工程计算中,经常会遇到特征值和特征向量的 计算,如:机械、结构或电磁振动中的固有值问题; 物理学中的各种临界值等 定义:设有 阶矩阵 ,若有数 及非零向量 满足方 程 ,则称 为 的特征值, 为属于特征值 的特 征向量 线性代数中特征值和特征向量的计算步骤: 计算矩阵的特征多项式: 求解齐次线性方程组的解空间: 困难:求解高次多项式的根 3 n A λ v Av v = λ λ A v λ det( ) ( 1) det( ) n n λ λ I A− = + +− A ( ) , 1,2, , i A Iv 0 − == λ i n

特征值与特征向量 ■求解特征值与特征向量的方法按求解方法的特性可以 分为: ·直接法:可用来计算矩阵的全部特征值和特征向量,一般用于稠密矩阵 ,计算代价为O()且对矩阵的元素是相对不敏感的(注意:此处的直接 法必须作迭代,因为求特征值问题等价于求多项式的根,而后者不可能 存在非迭代的方法。如果经验表明,用一个固定的送代次数收敛(几乎 )从不失败,则称该方法是直接的) ·送代法:一般只提供特征值和特征向量的一个子集的近似,一般用于稀 疏矩阵或者只适合执行矩阵一向量乘法的矩阵。为了得到几个足够精确 的特征值可能需要运行足够长的时间,收敛性强烈的依赖于矩阵的元素 ■求解特征值与特征向量的方法按矩阵的对称性可以分 为: ●非对称特征值问题:非对称矩阵的特征值问题 ●对称特征值问题:对称矩阵的特征值问题,不仅内容非常丰富和优美, 而且在实际问题中经常遇到

特征值与特征向量 求解特征值与特征向量的方法按求解方法的特性可以 分为: 直接法:可用来计算矩阵的全部特征值和特征向量,一般用于稠密矩阵 ,计算代价为 且对矩阵的元素是相对不敏感的(注意:此处的直接 法必须作迭代,因为求特征值问题等价于求多项式的根,而后者不可能 存在非迭代的方法。如果经验表明,用一个固定的迭代次数收敛(几乎 )从不失败,则称该方法是直接的) 迭代法:一般只提供特征值和特征向量的一个子集的近似,一般用于稀 疏矩阵或者只适合执行矩阵-向量乘法的矩阵。为了得到几个足够精确 的特征值可能需要运行足够长的时间,收敛性强烈的依赖于矩阵的元素 求解特征值与特征向量的方法按矩阵的对称性可以分 为: 非对称特征值问题:非对称矩阵的特征值问题 对称特征值问题:对称矩阵的特征值问题,不仅内容非常丰富和优美, 而且在实际问题中经常遇到 4 3 O n( )

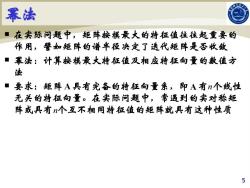

暴法 ■ 在实际问题中,矩阵按模最大的特征值往往起重要的 作用,譬如矩阵的谱半径决定了送代矩阵是否收敛 ■ 幂法:计算接模最大特征值及相应特征向量的数值方 法 ■要求:矩阵A具有完备的特征向量条,即A有个线性 无关的特征向量。在实际问题中,常遇到的实对称矩 阵或具有个互不相同特征值的矩阵就具有这种性质 5

幂法 在实际问题中,矩阵按模最大的特征值往往起重要的 作用,譬如矩阵的谱半径决定了迭代矩阵是否收敛 幂法:计算按模最大特征值及相应特征向量的数值方 法 要求:矩阵 具有完备的特征向量系,即 有 个线性 无关的特征向量。在实际问题中,常遇到的实对称矩 阵或具有 个互不相同特征值的矩阵就具有这种性质 5 A A n n

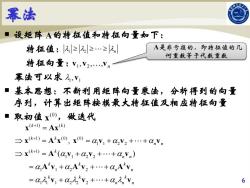

景法 ■设矩阵A的特征值和特征向量如下: 特征值:2≥22.≥2 A是非亏损的,即特征值的几 何重数等于代数重数 特征向量:V1,V2,.,V 幂法可以求入,V1 ■ 基本恩想:不断利用矩阵向量乘法,分析得到的向量 序列,计算出矩阵按模最大特征值及相应特征向量 ■ 取初值x),做迭代 x(k+1)=Ax(k) x(ktI)=Akx(),x(0)=ajV:+azV2+.+aVn →x+=A(CY1+2V2+.+CVn) =aAV1+a2AV2+.+a.A v =aV1+a23V2+.+anvm 6

幂法 设矩阵 的特征值和特征向量如下: 特征值: 特征向量: 幂法可以求 基本思想:不断利用矩阵向量乘法,分析得到的向量 序列,计算出矩阵按模最大特征值及相应特征向量 取初值 ,做迭代 6 A λλ λ 1 2 ≥ ≥≥ n 1 2 , n vv v 1 1 λ , v ( 1) ( ) ( 1) (0) (0) 11 2 2 ( 1) 11 2 2 112 2 11 1 2 2 2 , ( ) k k k k n n k k n n kk k n n kk k nn n αα α αα α αα α αλ αλ αλ + + + = ⇒ = = + ++ ⇒ = + ++ = + ++ = + ++ x Ax x Ax x v v v x Av v v Av Av Av vv v (0) x 是非亏损的,即特征值的几 何重数等于代数重数 A

景法 ■情形1:若2>2.≥,则有 qg.经jo a0-g yk-→0 ≈xk+/x) V1≈xk+ 收敛速度取决于: 12 7

幂法 情形1:若 ,则有 收敛速度取决于: 7 λ1 > λ2 ≥≥ λn ( ) ( ) ( ) 2 1 11 2 2 1 1 ( ) 1 11 1 ( 1) 1 1 11 ( 1) ( ) 1 ( 1) 1 0 , / k k k k n n n k k k k k k k k λ λ λα α α λ λ λ α α λ α λ + + + + = + ++ ≈ ≠ ⇒ → ∞ ≈ ≈ ⇒ ≈ xv v v x v x v x x v x 2 1 | | | | λ λ

景法 情形2:若2=>2≥.≥2nb2=-入 对(r+经 a≠0→x≈2*(aY,+(-1)aY2,k→0 ☐其它情形. 8

幂法 情形2:若 其它情形. 8 1 2 3 1 2 λ = λ > λ ≥≥ λn ,λ = −λ ( ) ( ( ) ) ( ) 1 11 2 2 1 ( ) 1 1 11 2 2 (2 2) (2 ) 2 ( 1) ( ) 1 1 1 (2 1) (2 1) 2 ( 1) ( ) 1 2 1 1 0 1 , / , / k k k k n n n k k k k k k k k k k k k λ λα α α λ α λα α λ λ λ λ + + + − + = +− + + ≠ ⇒ ≈ + − →∞ ≈ ≈ + ⇒ ≈ ≈ − xvv v xvv x x vx x x x vx x

景法 ■在法中,我们构造的序列 可以看出,当k→+0 x(4)2 0,21 ■ 为避免x分量过大(上溢)或过小(下溢),在实际 运算中采用规范运算: x&+》=Ay yD=x/小 9

幂法 在幂法中,我们构造的序列 可以看出,当 为避免 分量过大(上溢)或过小(下溢),在实际 运算中采用规范运算: 9 ( ) 2 1 11 2 2 1 1 k k k k n n n λ λ λα α α λ λ = + ++ xv v v ( ) 1 1 0 , 1 , 1 k λ λ x k → +∞ ( 1) ( ) ( 1) ( 1) ( 1) / k k kkk + +++ ∞ = = x Ay yxx ( ) k x

幂法 ■不难发现: y=Ay-/小kL。==A5y/(2小kL) y1=1 ■从而有 y()=A'y(o)A'yo y)= 10

幂法 不难发现: 从而有 10 ( ) ( ) ( 1) ( ) (0) ( ) (1) ( ) / / 1 k kk k k k − ∞ ∞ ∞ ∞ = = = = y Ay x A y x x y ( ) (0) (0) / kk k ∞ y Ay Ay = 2 1 11 2 2 1 1 ( ) 2 1 11 2 2 1 1 k k k n n n k k k k n n n λ λ λα α α λ λ λ λ λα α α λ λ ∞ + ++ = ⋅ + ++ vv v y vv v

景法 ■情形1:若2>≥.≥2,则有 20,则{y}收敛,≈小x+L,V1≈y B)若<0,则{y2{y2+}分别收敛于互为反号的向 量,≈-小k+,Y≈y 11

幂法 情形1:若 ,则有 A) 若 ,则 收敛, B) 若 ,则 分别收敛于互为反号的向 量, 11 λ1 > λ2 ≥≥ λn ( ) ( ) 1 1 1 1 1 ( ) 1 11 ( ) 1 11 1 1 1 1 1 , 0 , 0 k k k k α λ λ α α λ α α λ α ∞ ∞ ∞ ± v v v y y v v v ( 1) () () 1 ( 1) ( ) 1 1 k kk k k λ λ λ + + ∞ ∞ = = = ≈ x Ay y x y λ1 > 0 ( ) { }k y ( 1) ( ) 1 1 , k k λ + ∞ ≈ ≈ x vy λ1 < 0 (2 ) (2 1) { }{ } k k+ y y , ( 1) ( ) 1 1 , k k λ + ∞ ≈ − x vy ≈

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 中国科学技术大学:《计算方法》课程教学资源(课件讲义)第六章 解线性方程组的迭代法.pdf

- 中国科学技术大学:《计算方法》课程教学资源(课件讲义)第五章 解线性方程组的直接法.pdf

- 中国科学技术大学:《计算方法》课程教学资源(课件讲义)第四章 非线性方程求根.pdf

- 中国科学技术大学:《计算方法》课程教学资源(课件讲义)第三章 数值微分和数值积分.pdf

- 中国科学技术大学:《计算方法》课程教学资源(课件讲义)第二章 最小二乘拟合.pdf

- 中国科学技术大学:《计算方法》课程教学资源(课件讲义)第一章 插值.pdf

- 中国科学技术大学:《计算方法》课程教学资源(课件讲义)第零章 绪论(主讲:童伟华).pdf

- 中国科学技术大学:《计算方法》课程教学资源(试卷习题)2016–2017学年第二学期期终考试A卷及答案.doc

- 中国科学技术大学:《计算方法》课程教学资源(试卷习题)2016~2017学年第1学期期末考试试卷及答案.pdf

- 中国科学技术大学:《计算方法》课程教学资源(试卷习题)2007–2008学年第1学期考试试卷及答案.pdf

- 中国科学技术大学:《概率论与数理统计》课程教学资源(考试试卷,含参考答案).pdf

- 中国科学技术大学出版社:《概率论与数理统计》教材书籍PDF电子版(共六章,编著:陈希孺).pdf

- 中国科学技术大学:《概率论与数理统计》课程各章教学习题集(无答案).pdf

- 中国科学技术大学:《概率论与数理统计》课程教学资源(讲义,共六章,打印版).pdf

- 中国科学技术大学:《概率论与数理统计》课程教学资源(考试试卷,含参考答案).pdf

- 人民教育出版社:《复变函数习题集》教材书籍PDF电子版(共十一章,编:范宜传、彭清泉).pdf

- 中国科学技术大学出版社:《数学物理方法》书籍教材PDF电子版(第二版,共五章,编著:严镇军).pdf

- 高等教育出版社:《复变函数论》书籍教材PDF电子版(第四版,共九章,编:钟玉泉).pdf

- 复变函数》课程教学资源(书籍教材)复变函数(第2版,共九章,中国科学技术大学,严镇军).pdf

- 中国科学技术大学:《复变函数》课程教学资源(讲义)复变函数A习题课讲义.pdf

- 中国科学技术大学:《计算方法》课程教学资源(课件讲义)第八章 常微分方程数值解.pdf

- 高等教育出版社:《数值分析》书籍教材PDF电子版(第七版,共十二章,NUMERICAL ANALYSIS,Richard L. Burden、J. Douglas Faires).pdf

- 中国科学技术大学:《计算方法》课程教学课件(PPT讲稿)第0章 绪论(主讲:张瑞).ppt

- 中国科学技术大学:《计算方法》课程教学课件(PPT讲稿)第1章 插值.ppt

- 中国科学技术大学:《计算方法》课程教学课件(PPT讲稿)第2章 数值微分和数值积分.ppt

- 中国科学技术大学:《计算方法》课程教学课件(PPT讲稿)第3章 曲线拟合的最小二乘法.ppt

- 中国科学技术大学:《计算方法》课程教学课件(PPT讲稿)第4章 非线性方程求根.ppt

- 中国科学技术大学:《计算方法》课程教学课件(PPT讲稿)第5章 解线性方程组的直接法.ppt

- 中国科学技术大学:《计算方法》课程教学课件(PPT讲稿)第6章 解线性方程组的迭代法.ppt

- 中国科学技术大学:《计算方法》课程教学课件(PPT讲稿)第7章 矩阵的特征值和特征向量.ppt

- 中国科学技术大学:《计算方法》课程教学课件(PPT讲稿)第8章 常微分方程.ppt

- 高等教育出版社:《数值分析》书籍教材PDF电子版(第七版,共十二章,翻译版,[美] Richard L. Burden,J. Douglas Faires,NUMERICAL ANALYSIS).pdf

- 科学出版社:《数值计算方法与算法》教材书籍PDF电子版(第三版,共八章,编:张韵华、王新茂、陈效群、张端).pdf

- 科学出版社:《数值计算方法解题指导》书籍PDF电子版(共八章,编著:张韵华).pdf

- 中国科学技术大学:《数理方程》课程教学资源(试卷习题)数理方程历年真题汇总.pdf

- 《数理数学物理方法》教材书籍PDF电子版(共二十二章,编著:吴崇试).pdf

- 《数理数学物理方法》教材书籍PDF电子版(习题解答,编著:吴崇试).pdf

- 天津科学技术出版社:《数学物理方法习题解答》书籍PDF电子版(共三篇十七章,编写:斯颂乐、徐世良、高永椿、张官南、张立志).pdf

- 高等教育出版社:《数学物理方法》教材书籍PDF电子版(共二十三章,修订版,主编:吴崇试).pdf

- 中国科学技术大学:《数理方程》课程教学资源(试卷习题)2016-2017学年第二学期数理方程B期末考试试卷(试题).pdf