《中国美术史》课程教学课件(讲义)第一章 奇异的开端——原始社会美术 Original Art

第一章奇异的开端一一原始社会美术 Chapter one Original Art (约300万年前-前22世纪) 据考古学考证,地球形成已46亿年,而人类脱离动物界仅仅有二、三百万 年,相对于地球的历史,只是短暂的一瞬。但人为万物之灵,地球上自从有了人 类,才显得更有生气,更丰富多彩。中国是人类的发祥地之一,不同发展阶段的 人类化石,在中国大陆几乎都有发现。 艺术是劳动的产物,为劳动增添新的内容,提高劳动质量。有关艺术的起源, 干百年来,学术界始终众说纷坛,莫衷一是。大体不外“劳动说”、“魔法说”、 “游戏说”几种看法。笔者倾向于“劳动说”,因为魔法和游戏都是劳动的产物, 有了人的劳动才会有魔法和游戏及其它娱乐活动,没有人和人的劳动行为,其它 一切都无从谈起。但艺术又不是一般的劳动产品,它是人类有了审美感知之后, 按照美的规律创造出来的精神产品。应该说,当人类按照美的规律制造第一把石 刀算起,就已经具备了审美感知,正是在审美感知不断丰富完善的过程中,才逐 渐酝酿出了艺术品。 中国的原始艺术丰富多彩,源远流长,从250万年前安徽繁昌人使用铁矿 石块作为工具及170万年前元谋人使用的粗糙的石器,到50万年前北京猿人使 用的有了一定类型和初步分工的石器、2万年前山顶洞人佩带的装饰品、8千年 前兴隆洼人的玉器、7千年前河姆渡人的骨玉器、6干多年前分布于黄河中上游 的精美的彩陶、分布广泛延续近万年的岩画▣等等,无数艺术品构成了原始艺术美

第一章 奇异的开端――原始社会美术 Chapter one Original Art (约 300 万年前-前 22 世纪) 据考古学考证,地球形成已 46 亿年,而人类脱离动物界仅仅有二、三百万 年,相对于地球的历史,只是短暂的一瞬。但人为万物之灵,地球上自从有了人 类,才显得更有生气,更丰富多彩。中国是人类的发祥地之一,不同发展阶段的 人类化石,在中国大陆几乎都有发现。 艺术是劳动的产物,为劳动增添新的内容,提高劳动质量。有关艺术的起源, 千百年来,学术界始终众说纷坛,莫衷一是。大体不外“劳动说”、“魔法说”、 “游戏说”几种看法。笔者倾向于“劳动说”,因为魔法和游戏都是劳动的产物, 有了人的劳动才会有魔法和游戏及其它娱乐活动,没有人和人的劳动行为,其它 一切都无从谈起。但艺术又不是一般的劳动产品,它是人类有了审美感知之后, 按照美的规律创造出来的精神产品。应该说,当人类按照美的规律制造第一把石 刀算起,就已经具备了审美感知,正是在审美感知不断丰富完善的过程中,才逐 渐酝酿出了艺术品。 中国的原始艺术丰富多彩,源远流长,从 250 万年前安徽繁昌人使用铁矿 石块作为工具及 170 万年前元谋人使用的粗糙的石器,到 50 万年前北京猿人使 用的有了一定类型和初步分工的石器、2 万年前山顶洞人佩带的装饰品、8 千年 前兴隆洼人的玉器、7 千年前河姆渡人的骨玉器、6 千多年前分布于黄河中上游 的精美的彩陶、分布广泛延续近万年的岩画等等,无数艺术品构成了原始艺术美

丽的彩虹。但原始艺术永远是个谜,有许多内容我们今天已无法理解,原因是今 人没有原始人的生活体验,又无文字记载,主要诉诸推测。推测正确与否见仁见 智,难以取得共识。但就原始艺术给人的直观感受而言,其混沌神秘、多元实用 以及抽象具象交互运用的艺术手法,还是一目了然的。正因为原始艺术有诸多谜 团,才引起后人去猜想和琢磨,这也正是它的魅力所在。 限于篇幅,这里只简单介绍原始艺术中的石骨玉器、制陶工艺、岩画。 第一节石、骨、玉器 Section one Stone,Bone and Jade ware in the Period of Original society 会制造工具,是人类区别于动物的重要标志。开始,人类大概是使用天然石 块同大自然进行斗争的,投击石块可以杀死野兽,有刃石块可以用来砍伐树枝, 切割兽肉,挖开硬土皮。后来逐渐懂得对天然石块进行加工,如摔砸、敲击、修 整等,使其规整些,顺手些。这个从拣选自然石料到对石料进行加工的过程,是 以百万年计的。其中钻磨技术的发展,对工具的进步至关重要。旧石器时代晚期 (约5万年-1万年前),石器制造技术全面成熟了。主要表现在选料讲究,石 器多经过第二步加工,有了复合工具,所谓复合工具是指将两种或两种以上的工 具结合为一个整体。磨制技术、钻孔技术飞速发展,出现了箭头,钻磨装饰品明 显增多。表明人类审美能力的迅速发展,以及对于均衡、对称、材质等审美形式 的认识与运用水平的提高

丽的彩虹。但原始艺术永远是个谜,有许多内容我们今天已无法理解,原因是今 人没有原始人的生活体验,又无文字记载,主要诉诸推测。推测正确与否见仁见 智,难以取得共识。但就原始艺术给人的直观感受而言,其混沌神秘、多元实用 以及抽象具象交互运用的艺术手法,还是一目了然的。正因为原始艺术有诸多谜 团,才引起后人去猜想和琢磨,这也正是它的魅力所在。 限于篇幅,这里只简单介绍原始艺术中的石骨玉器、制陶工艺、岩画。 第一节 石、骨、玉器 Section one Stone, Bone and Jade ware in the Period of Original society 会制造工具,是人类区别于动物的重要标志。开始,人类大概是使用天然石 块同大自然进行斗争的,投击石块可以杀死野兽,有刃石块可以用来砍伐树枝, 切割兽肉,挖开硬土皮。后来逐渐懂得对天然石块进行加工,如摔砸、敲击、修 整等,使其规整些,顺手些。这个从拣选自然石料到对石料进行加工的过程,是 以百万年计的。其中钻磨技术的发展,对工具的进步至关重要。旧石器时代晚期 (约 5 万年-1 万年前),石器制造技术全面成熟了。主要表现在选料讲究,石 器多经过第二步加工,有了复合工具,所谓复合工具是指将两种或两种以上的工 具结合为一个整体。磨制技术、钻孔技术飞速发展,出现了箭头,钻磨装饰品明 显增多。表明人类审美能力的迅速发展,以及对于均衡、对称、材质等审美形式 的认识与运用水平的提高

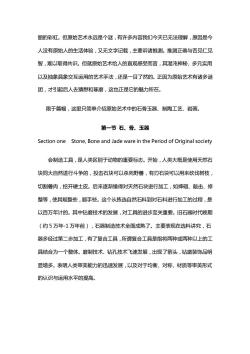

雕刻器的出现,对于美术的发展至关重要,使钻孔和雕刻纹饰成为可能。于 是产生了美化自身的装饰品和可能具有宗教意味的道具。北京周口店山顶洞人佩 带的石珠、石坠、海蚶壳以及刻有纹饰的鹿角短棒,就是一批具有代表性的作品。 当人类进入新石器时代(约1万年-4千年前)之后,石器制造达到顶 峰。这时不仅加工技术高超,敲打钻磨等手段综合利用,而且出现了脱离实用目 的的石器,有的是纯粹的装饰品,有的是作为宗教仪式的礼器,对石器的形色质 诸方面都有了明确的审美要求。如山东日照两城镇出土的石锛和石铲(有人称为 玉锛和玉铲),色泽美观,通体磨光,钻孔规整而且刻有兽面纹;其厚度仅为 0.5厘米,这样薄的石器,显然不是生产工具。 石(玉)铲大汶口文化长19厘米,厚0.7厘米1959年山东省泰安县大汶口 遗址十号墓出土中国历史博物馆藏 铲本是生产工具,但这件精美的铲并无使用痕迹。黑绿色,光素无纹,通体 抛光。造型极规矩,略如梯形,两腰稍稍弧曲、线条颇优美,铲背平直,两 面磨刃、刃口锋利

雕刻器的出现,对于美术的发展至关重要,使钻孔和雕刻纹饰成为可能。于 是产生了美化自身的装饰品和可能具有宗教意味的道具。北京周口店山顶洞人佩 带的石珠、石坠、海蚶壳以及刻有纹饰的鹿角短棒,就是一批具有代表性的作品。 当人类进入新石器时代(约 1 万年-4 千年前)之后,石器制造达到顶 峰。这时不仅加工技术高超,敲打钻磨等手段综合利用,而且出现了脱离实用目 的的石器,有的是纯粹的装饰品,有的是作为宗教仪式的礼器,对石器的形色质 诸方面都有了明确的审美要求。如山东日照两城镇出土的石锛和石铲(有人称为 玉锛和玉铲),色泽美观,通体磨光,钻孔规整而且刻有兽面纹;其厚度仅为 0.5 厘米,这样薄的石器,显然不是生产工具。 石(玉)铲 大汶口文化 长 19 厘米,厚 0.7 厘米 1959 年山东省泰安县大汶口 遗址十号墓出土 中国历史博物馆藏 铲本是生产工具,但这件精美的铲并无使用痕迹。黑绿色,光素无纹,通体 抛光。造型极规矩,略如梯形,两腰稍稍弧曲、线条颇优美,铲背平直,两 面磨刃、刃口锋利

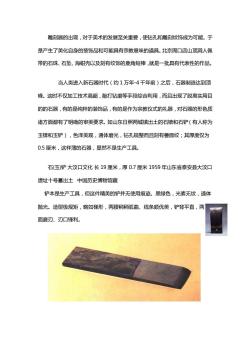

兽面纹石(玉)锛龙山文化长18厘米,上宽4.5,下宽4.9最厚0.8厘米1963 年山东省日照县两城镇征集山东省博物馆藏 锛为黑绿色,有乳白色浸蚀,已断为两截。造型极周正,线条平直。上端 以阴线刻出狰狞的兽面纹,眼部夸张。由于今人对古代玉、 石的界说仍不甚明确,也有人称之为玉锛。 生产工具的非实用化,反映了原始人类劳动观念和 审美观念的巨大进步,劳动已经不单纯是谋生的一种本能, 思维能力逐渐发展了的人类,大概已经懂得了劳动的意义,并对它产生了感情。 把劳动工具尽量做得美观,首先是为好用,而美观的工具启发人们的美感,刺激 人们的劳动热情。人们选择质地坚硬色泽美丽的石料,通体磨光,制造均衡对称 合手的工具,起初主要是出于实用的考虑,人们通过自身触觉的长期体验,发现 坚硬、光润、对称的工具较之松软、粗糙、不规则的工具顺手、好用、效率高, 因而令人赏人悦目。坚硬、光润、对称本来是附属于工具的外表特征,而人类一 旦发现了工具的美,就会把这些外表特征抽象出来,当做一种普遍的审美形式被 肯定下来,赋予它以独立的含义,并用以指导其它工具和装饰品的生产,使已经 取得的审美经验不断丰富发展。 二、骨器 骨器与石器应该是同时被使用的,但骨器的进步却有赖于石器的改进,因为 骨器的钻磨和琢刻都离不开石器。170万年前元谋人遗址中发现了带有人工痕迹 的动物骨片。此后在原始遗址中不断发现骨器。进入新石器时代以后,骨器的制 作更加精致。在距今7干年前的浙江余姚河姆渡原始遗址中出土了几干件文物

兽面纹石(玉)锛 龙山文化 长 18 厘米,上宽 4.5,下宽 4.9 最厚 0.8 厘米 1963 年山东省日照县两城镇征集 山东省博物馆藏 锛为黑绿色,有乳白色浸蚀,已断为两截。造型极周正,线条平直。上端 以阴线刻出狰狞的兽面纹,眼部夸张。由于今人对古代玉、 石的界说仍不甚明确,也有人称之为玉锛 。 生产工具的非实用化,反映了原始人类劳动观念和 审美观念的巨大进步,劳动已经不单纯是谋生的一种本能, 思维能力逐渐发展了的人类,大概已经懂得了劳动的意义,并对它产生了感情。 把劳动工具尽量做得美观,首先是为好用,而美观的工具启发人们的美感,刺激 人们的劳动热情。人们选择质地坚硬色泽美丽的石料,通体磨光,制造均衡对称 合手的工具,起初主要是出于实用的考虑,人们通过自身触觉的长期体验,发现 坚硬、光润、对称的工具较之松软、粗糙、不规则的工具顺手、好用、效率高, 因而令人赏人悦目。坚硬、光润、对称本来是附属于工具的外表特征,而人类一 旦发现了工具的美,就会把这些外表特征抽象出来,当做一种普遍的审美形式被 肯定下来,赋予它以独立的含义,并用以指导其它工具和装饰品的生产,使已经 取得的审美经验不断丰富发展。 二、骨器 骨器与石器应该是同时被使用的,但骨器的进步却有赖于石器的改进,因为 骨器的钻磨和琢刻都离不开石器。170 万年前元谋人遗址中发现了带有人工痕迹 的动物骨片。此后在原始遗址中不断发现骨器。进入新石器时代以后,骨器的制 作更加精致。在距今 7 千年前的浙江余姚河姆渡原始遗址中出土了几千件文物

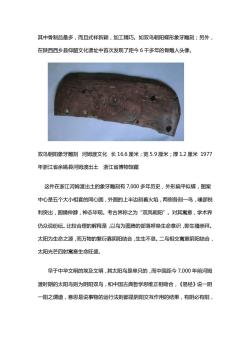

其中骨制品最多,而且式样新颖,加工精巧。如双鸟朝那阳蝶形象牙雕刻;另外, 在陕西西乡县仰韶文化遗址中首次发现了距今6干多年的骨雕人头像。 双鸟朝阳象牙雕刻河姆渡文化长16.6厘米;宽5.9厘米;厚1.2厘米1977 年浙江省余姚县河姆渡出土浙江省博物馆藏 这件在浙江河姆渡出土的象牙雕刻有7,000多年历史,外形扁平似蝶,图案 中心是五个大小相套的同心圆,外圆的上半边刻着火焰,两侧各刻一鸟,喙部锐 利突出,圆晴伸脖,神态毕现。考古界称之为“双凤朝阳”。对其寓意,学术界 仍众说纷纭。比较合理的解释是,以鸟为图腾的部落呼唤生命意识,即生殖崇拜。 太阳为生命之源,而万物的繁衍靠阴阳结合,生生不息。二鸟相交寓意阴阳结合, 太阳光芒四射寓意生命旺盛。 早于中华文明的埃及文明,其太阳鸟是单只的,而中国距今7,000年前河姆 渡时期的太阳鸟侧为阴阳双鸟,和中国古典哲学思维正相吻合,《易经》说一阴 一阳之谓道,意思是说事物的运行法则都是阴阳交互作用的结果,有阴必有阳

其中骨制品最多,而且式样新颖,加工精巧。如双鸟朝阳蝶形象牙雕刻;另外, 在陕西西乡县仰韶文化遗址中首次发现了距今 6 千多年的骨雕人头像。 双鸟朝阳象牙雕刻 河姆渡文化 长 16.6 厘米;宽 5.9 厘米;厚 1.2 厘米 1977 年浙江省余姚县河姆渡出土 浙江省博物馆藏 这件在浙江河姆渡出土的象牙雕刻有 7,000 多年历史,外形扁平似蝶,图案 中心是五个大小相套的同心圆,外圆的上半边刻着火焰,两侧各刻一鸟,喙部锐 利突出,圆睛伸脖,神态毕现。考古界称之为“双凤朝阳”。对其寓意,学术界 仍众说纷纭。比较合理的解释是,以鸟为图腾的部落呼唤生命意识,即生殖崇拜。 太阳为生命之源,而万物的繁衍靠阴阳结合,生生不息。二鸟相交寓意阴阳结合, 太阳光芒四射寓意生命旺盛。 早于中华文明的埃及文明,其太阳鸟是单只的,而中国距今 7,000 年前河姆 渡时期的太阳鸟则为阴阳双鸟,和中国古典哲学思维正相吻合,《易经》说一阴 一阳之谓道,意思是说事物的运行法则都是阴阳交互作用的结果,有阴必有阳

有阳必必阴,如天与地、明与暗、刚与柔、强与弱、男与女等等,他们既相对立 又相统一,交互作用,相反相成,事物才能不断前进。 古代东夷部族的图腾也是鸟,但不是具体的鸟,而是经过理想化,之后的神鸟, 即凤凰。凤凰可能是由现实生活中的燕(与物候历法有关)、鸡(与农业生活有 关)和鹰(与超自然神力有关)融合升华而成的。今中国民间还广泛流传“丹凤 朝阳”的艺术品。其源头就在7,000年前的河姆渡双凤朝阳象牙雕刻。 人头像骨雕仰韶文化半坡类型高2.3厘米;头顶部直径1.6厘米,底部 直径1厘米,面部最宽2厘米陕西省西乡县何家湾出土陕西省考古研究所藏 1982年4月由陕西考古研究所汉水考古队在陕西西乡县何家湾新石器时代 遗发现的小型骨雕人头像,是中国迄今为止的首次发现。距今6,000余年,雕刻 五官比例准确,结构清楚,表明当时的雕刻家已具有较高的艺术水准。从头像形 象特征看,应为男性,6,000年前的陕西地区已进入父系社会,英雄崇拜风俗已 经流行。对这件作品的具体含意,我们今天虽然不能太肯定,但总体观察,应该 与男性崇拜有关。中国古代神话传说中的“跨父逐日”和“"后羿射日”等,都是 英雄崇拜的产物。原始人用兽骨雕刻人像,可能是对狩猎生活的肯定和对猎手的

有阳必必阴,如天与地、明与暗、刚与柔、强与弱、男与女等等,他们既相对立 又相统一,交互作用,相反相成,事物才能不断前进。 古代东夷部族的图腾也是鸟,但不是具体的鸟,而是经过理想化之后的神鸟, 即凤凰。凤凰可能是由现实生活中的燕(与物候历法有关)、鸡(与农业生活有 关)和鹰(与超自然神力有关)融合升华而成的。今中国民间还广泛流传“丹凤 朝阳”的艺术品。其源头就在 7,000 年前的河姆渡双凤朝阳象牙雕刻。 人头像骨雕 仰韶文化半坡类型 高 2.3 厘米;头顶部直径 1.6 厘米,底部 直径 1 厘米,面部最宽 2 厘米 陕西省西乡县何家湾出土 陕西省考古研究所藏 1982 年 4 月由陕西考古研究所汉水考古队在陕西西乡县何家湾新石器时代 遗发现的小型骨雕人头像,是中国迄今为止的首次发现。距今 6,000 余年,雕刻 五官比例准确,结构清楚,表明当时的雕刻家已具有较高的艺术水准。从头像形 象特征看,应为男性,6,000 年前的陕西地区已进入父系社会,英雄崇拜风俗已 经流行。对这件作品的具体含意,我们今天虽然不能太肯定,但总体观察,应该 与男性崇拜有关。中国古代神话传说中的“跨父逐日”和“后羿射日”等,都是 英雄崇拜的产物。原始人用兽骨雕刻人像,可能是对狩猎生活的肯定和对猎手的

赞美,也可能是对部落酋长的怀念。用猎获物的骨雕刻领导者的人头像,便含有 多层意义。 三、玉器 原始玉器是伴随着石器生产逐渐发展起来的,起初玉石不分,石器生产为玉 器生产提供了技术的和审美的经验。中国原始玉器大约发生于新石器时代早期, 即距今8千年左右。黄河下游、长江下游、西辽河流域是三个主要原始玉产区。 东汉许慎《说文解字》日:“玉,石之美具五德者。”可见凡美石都可称为玉。 玉色沉稳,柔和温润,美而不艳,刿而不伤,扣之其声清扬远闻,因而受到人们 喜爱而产生美感。 中国原始玉器,按用途可分为生产工具、武器、装饰、礼仪等四类。从中国 考古发掘出土的实物观察,最早发现的是装饰玉和礼仪器。其中长江下游太湖地 区出土的玉器,具有相当的连贯性,从7干多年前的河姆渡文化到4干多年前 的良渚文化,出土了非常丰富而精美的原始玉器,先后延续了3干年之久。太湖 地区的玉器发展规律,是由少到多,由简趋繁,由小到大,由粗到精。这一特殊 规律,也可能代表了整个原始社会玉器发展的趋势。这些随葬玉器的用途,我们 今天虽然不能一一指明,但从埋葬位置分析,大致是可以作出判断的。以江苏常 州武进寺墩良渚文化的墓葬发掘现场看,出土玉璧24件,制作最精最大的一件 置于墓主人腹部之上,另一件大而精者置于胸部之上,其余置于头前或脚后。出 玉琮33件,一件镯式玉琮置于头部右上方,四件方柱形玉琮置于头部正前方和 脚后,其余则置于身体四周。更值得注意的是,这些玉器大多有火烧的痕迹,表 明是经过宗教仪式后才被埋入地下的。根据《周礼》记载,“以玉作六器,以礼

赞美,也可能是对部落酋长的怀念。用猎获物的骨雕刻领导者的人头像,便含有 多层意义。 三、玉器 原始玉器是伴随着石器生产逐渐发展起来的,起初玉石不分,石器生产为玉 器生产提供了技术的和审美的经验。中国原始玉器大约发生于新石器时代早期, 即距今 8 千年左右。黄河下游、长江下游、西辽河流域是三个主要原始玉产区。 东汉许慎《说文解字》曰:“玉,石之美具五德者。”可见凡美石都可称为玉。 玉色沉稳,柔和温润,美而不艳,刿而不伤,扣之其声清扬远闻,因而受到人们 喜爱而产生美感。 中国原始玉器,按用途可分为生产工具、武器、装饰、礼仪等四类。从中国 考古发掘出土的实物观察,最早发现的是装饰玉和礼仪器。其中长江下游太湖地 区出土的玉器,具有相当的连贯性,从 7 千多年前的河姆渡文化到 4 千多年前 的良渚文化,出土了非常丰富而精美的原始玉器,先后延续了 3 千年之久。太湖 地区的玉器发展规律,是由少到多,由简趋繁,由小到大,由粗到精。这一特殊 规律,也可能代表了整个原始社会玉器发展的趋势。这些随葬玉器的用途,我们 今天虽然不能一一指明,但从埋葬位置分析,大致是可以作出判断的。以江苏常 州武进寺墩良渚文化的墓葬发掘现场看,出土玉璧 24 件,制作最精最大的一件 置于墓主人腹部之上,另一件大而精者置于胸部之上,其余置于头前或脚后。出 玉琮 33 件,一件镯式玉琮置于头部右上方,四件方柱形玉琮置于头部正前方和 脚后,其余则置于身体四周。更值得注意的是,这些玉器大多有火烧的痕迹,表 明是经过宗教仪式后才被埋入地下的。根据《周礼》记载,“以玉作六器,以礼

天地四方。以苍璧礼天,以黄琮礼地。”这是进入阶级社会以后,人们赋予玉璧 玉琮的特定含义。处于原始社会末期的良渚人,是否已经具有类似的丧葬仪式 了?部落酋长生前掌握着礼天礼地的特权,玉璧、玉琮作为他们身份的象征,死 后,人们将其随葬地下,是完全合情合理的。 玉器生产要经过复杂的工艺过程,拣选好玉料之后要经过剖、碾、琢、 钻等多道工序。有的成器之后,还要在上面琢刻纹饰。如寺墩良渚文化遗址出土 的玉琮上面所刻的兽面纹,刻线宽仅0.1至0.2毫米,而且线条劲挺平直,器形 外方内圆,严格对称。这说明4、5干年前,太湖地区的原始人类的琢玉技术已 相当纯熟。 玉龙红山文化高26厘米1971年内蒙古翁牛特旗三星他拉 村遗址出土内蒙古自治区翁牛特旗博物馆 在中国,对龙的礼拜源远流长,它是最受尊崇的灵瑞,因而,也是最常见的 艺术题材,这一件是已知最早的玉龙

天地四方。以苍璧礼天,以黄琮礼地。”这是进入阶级社会以后,人们赋予玉璧、 玉琮的特定含义。处于原始社会末期的良渚人,是否已经具有类似的丧葬仪式 了?部落酋长生前掌握着礼天礼地的特权,玉璧、玉琮作为他们身份的象征,死 后,人们将其随葬地下,是完全合情合理的。 玉器生产要经过复杂的工艺过程,拣选好玉料之后要经过剖、碾、琢、 钻等多道工序。有的成器之后,还要在上面琢刻纹饰。如寺墩良渚文化遗址出土 的玉琮上面所刻的兽面纹,刻线宽仅 0.1 至 0.2 毫米,而且线条劲挺平直,器形 外方内圆,严格对称。这说明 4、5 千年前,太湖地区的原始人类的琢玉技术已 相当纯熟。 玉龙 红山文化 高 26 厘米 1971 年内蒙古翁牛特旗三星他拉 村遗址出土 内蒙古自治区翁牛特旗博物馆 在中国,对龙的礼拜源远流长,它是最受尊崇的灵瑞,因而,也是最常见的 艺术题材,这一件是已知最早的玉龙

青玉兽红山文化高15最宽处10断面最厚处4厘米辽宁省建平县出土辽 宁省博物馆藏 琮是良渚玉器中的典型器物,造型、装饰远比其他器物精细考究。关于琮的起 源和用途,曾有象征地母女阴、男性祖先、织机部件等种种说法,而随着神人兽 面图像的确认,新的研究表明,它与神崇拜的关系密切,标志着良渚文化中“以 兽面神为崇拜核心的神权的出现”。而兽面的形象和在浅浮雕上施细刻的表现方 法,又显然对后世青铜器影响深远。 这件玉琮约6500克,其形体之硕大,纹饰之丰富,为已知良渚玉琮之冠, 因此,被称做“琮王

青玉兽 红山文化 高 15,最宽处 10,断面最厚处 4厘米 辽宁省建平县出土 辽 宁省博物馆藏 琮是良渚玉器中的典型器物,造型、装饰远比其他器物精细考究。关于琮的起 源和用途,曾有象征地母女阴、男性祖先、织机部件等种种说法,而随着神人兽 面图像的确认,新的研究表明,它与神崇拜的关系密切,标志着良渚文化中“以 兽面神为崇拜核心的神权的出现”。而兽面的形象和在浅浮雕上施细刻的表现方 法,又显然对后世青铜器影响深远。 这件玉琮约 6500 克,其形体之硕大,纹饰之丰富,为已知良渚玉琮之冠, 因此,被称做“琮王

此琮的突出特点是图案的繁褥和线纹的纤细。据显微镜下的观测,最细的线 纹仅0.7丝米。纤细当然不是评判艺术的标准,但在那个时代,线纹能匀齐准确, 细逾毫发,又足以显示工艺的精良和技术的高超

此琮的突出特点是图案的繁褥和线纹的纤细。据显微镜下的观测,最细的线 纹仅 0.7 丝米。纤细当然不是评判艺术的标准,但在那个时代,线纹能匀齐准确, 细逾毫发,又足以显示工艺的精良和技术的高超

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《中国美术史》课程教学课件(讲义)第三章 春秋战国时期美术 Art of the Spring and Autumn -warring-states Dynasty(约公元前476年-公元前221年).doc

- 《中国美术史》课程教学课件(讲义)第二章 夏商周时期美术 Art of the Xia-Shang and the Western Zhou Dynasties(公元前21世纪-公元前476年).doc

- 《中国美术史》课程教学课件(讲义)第四章 秦汉时期的美术 Art of the Period of Qin - Han Dynasty(公元前221年-220年).doc

- 《中国美术史》课程教学课件(讲义)第六章 隋唐时期的美术 Art of Sui-tang Dynasty(隋,公元581-618年、唐,公元618-906年).doc

- 《中国美术史》课程教学课件(讲义)第五章 魏晋南北朝时期的美术.doc

- 《中国美术史》课程教学课件(讲义)第七章 五代两宋时期的美术 Art of Five Dynasties and Song Dynasty(五代,公元907-960年、宋,公元960-1127年).doc

- 《中国美术史》课程教学课件(讲义)第九章 明清时期的美术 Art of Ming-Qing Dynasty(公元1368-1911年).doc

- 《中国美术史》课程教学课件(讲义)第八章 元代美术 Art of Yuan Dynasty(公元1271-1368年).doc

- 《中国美术史》课程教学课件(讲义)第十章 近代美术 Neo-art(1840-).doc

- 《中国美术史》课程教学课件(大纲)中国美术史教学大纲(石河子大学).doc

- 《中国美术史》课程教学课件(大纲)中国美术史课程教学大纲 Arts History of China.doc

- 广东茂名农林科技职业学院:电子商务专业课程标准汇编(现代学徒制).pdf

- 《国学艺术》课程授课教案.pdf

- 《键盘主修》课程教学资源(乐谱)钢琴曲《望春风》.pdf

- 《键盘主修》课程教学资源(乐谱)钢琴曲《彩云追月》.pdf

- 《现代日本动画赏析》课程教学课件(讲稿)20实验动画(动漫补充).pdf

- 《现代日本动画赏析》课程教学课件(讲稿)19黑恶边缘题材.pdf

- 《现代日本动画赏析》课程教学课件(讲稿)18现实反思题材.pdf

- 《现代日本动画赏析》课程教学课件(讲稿)17忍者题材.pdf

- 《现代日本动画赏析》课程教学课件(讲稿)16魔法题材动画.pdf

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)第十一讲 中国近现代雕塑.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)第十讲 清代美术1/2.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)第十讲 清代美术2/2.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)第九讲 明代美术2/2.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)第八讲 元代美术1/2.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)第九讲 明代美术1/2.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)第八讲 元代美术2/2.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)第七讲 宋代美术5/6.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)第七讲 宋代美术3/6.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)第七讲 宋代美术6/6.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)第七讲 宋代美术4/6.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)第七讲 宋代美术2/6.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)第六讲 五代十国美术1/2.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)第六讲 五代十国美术2/2.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)第五讲 隋唐美术5/5.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)第七讲 宋代美术1/6.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)第五讲 隋唐美术3/5.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)第五讲 隋唐美术4/5.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)第五讲 隋唐美术1/5.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)第五讲 隋唐美术2/5.ppt