《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第二章 空气与气象卫生 2.3 第三节 气象因素及其卫生学意义

第三节 气象因素及其卫生学意义 一、气象因素的生物学效应 (一)气温(air temperature) 气温来源于太阳辐射。但是它对大气直接加温作用很少。主要是土壤与水面 吸收太阳辐射而增热,再通过辐射、传导、对流使空气加温。气温的变化还受地 理、地形、季节、天气、海拔高度等影响。一年中最热月和最冷月平均温度之差 称为气温的年较差,一日中最高与最低气温之差称为日较差。 气温资料常使用平均温度。日平均温度是当日零点至次日零点之间,最高温 度与最低温度之和除以 2。月平均温度是将全月的日平均温度相加除以该月日 数。 年平均温度是全年 12 个月的每月平均温度之和除以 12。 气温的变化被分布于皮肤上的外感受器所感受。气温刺激外感受器后能引起 机体的迅速反应,以维持体温的恒定。由于人类对气温已形成条件反射,除特殊 炎热、寒冷气候环境外,机体的调节能完全适应气温的变化。 气温对传染病的发生和流行有一定影响。某些传染病的媒介昆虫和病原微生 物在温暖季节易繁殖,可使其相应的传染病在该季节易于发生和流行。 气温高时因呼吸循环加快,能使毒物对人体的作用增强,如高温可促使一氧 化碳与血红蛋白的结合。 (二)气湿(air humidity) 气湿为大气中所含的水汽量。大气中的水汽主要来自露天水面及潮湿土壤和 植物表面水分的蒸发。大气中的水汽含量主要决定于气温,随着气温增高而逐渐 增大。空气中水汽多少,常用湿度来表示。湿度就是表示大气的干湿程度,常用 的气湿单位有: 1.绝对湿度:绝对湿度是在某一温度下,一定容积大气中所含水蒸气的绝对 量。 以单位容积表示时为克/米3 ,以分压表示为毫米汞柱。 从生理学观点用 水蒸气压力表达湿度条件更恰当。因人体的蒸发率与皮肤表面同周围空气的水蒸 气压力差值成正比。 2.饱和湿度:饱和湿度是在某一温度下,大气中水蒸气达到饱和量时的绝对 湿度。气温越高,饱和湿度就越大。如零度时饱和湿度为 4.85 克/米3 ,10℃时 为 9.42 克/米3 ,相差约 1 倍(表 2-2)。 表 2-2 不同温度下的饱和湿度 气温(℃) 水蒸气压力(毫米汞柱) 水蒸气量(克/米

第三节 气象因素及其卫生学意义 一、气象因素的生物学效应 (一)气温(air temperature) 气温来源于太阳辐射。但是它对大气直接加温作用很少。主要是土壤与水面 吸收太阳辐射而增热,再通过辐射、传导、对流使空气加温。气温的变化还受地 理、地形、季节、天气、海拔高度等影响。一年中最热月和最冷月平均温度之差 称为气温的年较差,一日中最高与最低气温之差称为日较差。 气温资料常使用平均温度。日平均温度是当日零点至次日零点之间,最高温 度与最低温度之和除以 2。月平均温度是将全月的日平均温度相加除以该月日 数。 年平均温度是全年 12 个月的每月平均温度之和除以 12。 气温的变化被分布于皮肤上的外感受器所感受。气温刺激外感受器后能引起 机体的迅速反应,以维持体温的恒定。由于人类对气温已形成条件反射,除特殊 炎热、寒冷气候环境外,机体的调节能完全适应气温的变化。 气温对传染病的发生和流行有一定影响。某些传染病的媒介昆虫和病原微生 物在温暖季节易繁殖,可使其相应的传染病在该季节易于发生和流行。 气温高时因呼吸循环加快,能使毒物对人体的作用增强,如高温可促使一氧 化碳与血红蛋白的结合。 (二)气湿(air humidity) 气湿为大气中所含的水汽量。大气中的水汽主要来自露天水面及潮湿土壤和 植物表面水分的蒸发。大气中的水汽含量主要决定于气温,随着气温增高而逐渐 增大。空气中水汽多少,常用湿度来表示。湿度就是表示大气的干湿程度,常用 的气湿单位有: 1.绝对湿度:绝对湿度是在某一温度下,一定容积大气中所含水蒸气的绝对 量。 以单位容积表示时为克/米3 ,以分压表示为毫米汞柱。 从生理学观点用 水蒸气压力表达湿度条件更恰当。因人体的蒸发率与皮肤表面同周围空气的水蒸 气压力差值成正比。 2.饱和湿度:饱和湿度是在某一温度下,大气中水蒸气达到饱和量时的绝对 湿度。气温越高,饱和湿度就越大。如零度时饱和湿度为 4.85 克/米3 ,10℃时 为 9.42 克/米3 ,相差约 1 倍(表 2-2)。 表 2-2 不同温度下的饱和湿度 气温(℃) 水蒸气压力(毫米汞柱) 水蒸气量(克/米

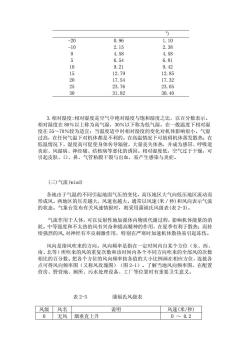

3 ) -20 0.96 1.10 -10 2.15 2.38 0 4.58 4.58 5 6.54 6.81 10 9.21 9.42 15 12.79 12.85 20 17.54 17.32 25 23.76 23.05 30 31.82 30.40 3.相对湿度:相对湿度是空气中绝对湿度与饱和湿度之比,以百分数表示。 相对湿度在 80%以上称为高气湿,30%以下称为低气湿。在一般温度下相对湿 度在 55~70%较为适宜;当温度适中时相对湿度的变化对机体影响很小。气湿 过高,在任何气温下对机体都是不利的。在高温情况下可妨碍机体蒸发散热;在 低温情况下,湿度高可促使身体传导辐射,大量丧失体热,并成为感冒、呼吸道 炎症、风湿病、神经痛、结核病等恶化的诱因。相对湿度低,空气过于干燥,可 引起皮肤、口、鼻、气管粘膜干裂与出血,易产生感染与炎症。 (三)气流(wind) 各地由于气温的不同引起地面气压的变化,高压地区大气向低压地区流动而 形成风。两地区的压差越大,风速也越大。通常以风速(米/秒)和风向表示气流 的状态。气象台发布有关风速情报时,则采用蒲福氏风级表(表 2-3)。 气流作用于人体,可以反射性地加强体内物质代谢过程,影响机体能量的消 耗。中等强度和不太热的风有兴奋和提高精神的作用,在夏季有利于散热;而持 续强烈的风,对神经有不良刺激作用,特别在严寒时加速机体散热易引起冻伤。 风向是指风吹来的方向。风向频率是指在一定时间内自某个方位(东、西、 南、北等)所吹来的风的重复次数和该时间内各个不同方向吹来的全部风的次数 相比的百分数。把各个方位的风向频率按各值的大小比例画在相应方位,连接各 点可得风向频率图(又称风玫瑰图)(图 2-1)。了解当地风向频率图,在配置 营房、野营地、厕所、污水处理设备、工厂等位置时有重要卫生意义。 表 2-3 蒲福氏风级表 风级 风名 说明 风速(米/秒) 0 无风 烟垂直上升 0 ~ 0.2

3 ) -20 0.96 1.10 -10 2.15 2.38 0 4.58 4.58 5 6.54 6.81 10 9.21 9.42 15 12.79 12.85 20 17.54 17.32 25 23.76 23.05 30 31.82 30.40 3.相对湿度:相对湿度是空气中绝对湿度与饱和湿度之比,以百分数表示。 相对湿度在 80%以上称为高气湿,30%以下称为低气湿。在一般温度下相对湿 度在 55~70%较为适宜;当温度适中时相对湿度的变化对机体影响很小。气湿 过高,在任何气温下对机体都是不利的。在高温情况下可妨碍机体蒸发散热;在 低温情况下,湿度高可促使身体传导辐射,大量丧失体热,并成为感冒、呼吸道 炎症、风湿病、神经痛、结核病等恶化的诱因。相对湿度低,空气过于干燥,可 引起皮肤、口、鼻、气管粘膜干裂与出血,易产生感染与炎症。 (三)气流(wind) 各地由于气温的不同引起地面气压的变化,高压地区大气向低压地区流动而 形成风。两地区的压差越大,风速也越大。通常以风速(米/秒)和风向表示气流 的状态。气象台发布有关风速情报时,则采用蒲福氏风级表(表 2-3)。 气流作用于人体,可以反射性地加强体内物质代谢过程,影响机体能量的消 耗。中等强度和不太热的风有兴奋和提高精神的作用,在夏季有利于散热;而持 续强烈的风,对神经有不良刺激作用,特别在严寒时加速机体散热易引起冻伤。 风向是指风吹来的方向。风向频率是指在一定时间内自某个方位(东、西、 南、北等)所吹来的风的重复次数和该时间内各个不同方向吹来的全部风的次数 相比的百分数。把各个方位的风向频率按各值的大小比例画在相应方位,连接各 点可得风向频率图(又称风玫瑰图)(图 2-1)。了解当地风向频率图,在配置 营房、野营地、厕所、污水处理设备、工厂等位置时有重要卫生意义。 表 2-3 蒲福氏风级表 风级 风名 说明 风速(米/秒) 0 无风 烟垂直上升 0 ~ 0.2

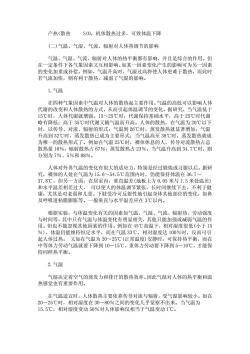

1 软风 烟微偏斜,但风向标不能转动 0.3 ~ 1.5 2 轻风 人面感觉有风,树叶有微响,风向标能 转动 1.6 ~ 3.3 3 微风 树叶和微树枝摇动不息,旌旗展开 3.4 ~ 5.4 4 和风 能吹起地面灰尘和纸张,小树枝摇动 5.5 ~ 7.9 5 清风 有叶的小枝摇摆,水面有小波 8.0 ~ 10.7 6 强风 大树枝摇动,电线呼呼作响 10.8 ~ 13.8 7 疾风 全树摇动,迎风步行感觉不便 13.9 ~ 17.1 8 大风 微枝折毁,人向前行感到阻力很大 17.2 ~ 20.7 9 烈风 小建筑物可被摧毁 20.8 ~ 24.4 10 狂风 可将树连根拔起,或将建筑物摧毁 24.5 ~ 28.4 11 暴风 陆上少见,有则必有重大损毁 28.5 ~ 32.6 12 飓风 陆上极少见,破坏力极大 >32.6 图 2-1 风向频率图 (四)气压(air pressure) 围绕地球表面的大气具有重量,对地球表面产生一定的压力,这种压力称为 气压。气压单位以毫米汞柱或巴或毫巴表示。1 毫米汞柱相当于 1.3332 毫巴,1 毫巴相当于 0.75 毫米汞柱。 气压随高度上升而减低。在大气下层,每升高 10.5 米,气压下降 1 毫米汞 柱。 气压昼夜变动很小,约 0.5~2 毫米汞柱,一年中波动约 20~30 毫米汞柱。 大陆上气压最高在冬季,最低在夏季,海洋则相反。 气压微小变化一般对正常人并无影响。但风湿病、关节炎、结核病患者,有的精 神病患者对气压变化反应比较敏感。高原低气压,低氧分压可以引起高原适应不 全症。在过高气压下,如减压过快可以引起潜函病。 二、气象因素对机体的综合影响 (一)机体的热平衡 机体正常生理功能的维持,需要一定的体温。人体在各种气象条件下,能够 保持体温的相对恒定,是在中枢神经系统的支配与调节下,通过产热与散热两个 过程动态平衡的结果。 产热是个化学过程,是体内各种营养物质新陈代谢的结果,它是通过体内氧 化过程的减弱或加强来调节的。 散热则是个物理过程,它通过皮肤血管的收缩与舒张,汗液分泌多少的机制, 以传导、对流、辐射、蒸发等方式来完成的

1 软风 烟微偏斜,但风向标不能转动 0.3 ~ 1.5 2 轻风 人面感觉有风,树叶有微响,风向标能 转动 1.6 ~ 3.3 3 微风 树叶和微树枝摇动不息,旌旗展开 3.4 ~ 5.4 4 和风 能吹起地面灰尘和纸张,小树枝摇动 5.5 ~ 7.9 5 清风 有叶的小枝摇摆,水面有小波 8.0 ~ 10.7 6 强风 大树枝摇动,电线呼呼作响 10.8 ~ 13.8 7 疾风 全树摇动,迎风步行感觉不便 13.9 ~ 17.1 8 大风 微枝折毁,人向前行感到阻力很大 17.2 ~ 20.7 9 烈风 小建筑物可被摧毁 20.8 ~ 24.4 10 狂风 可将树连根拔起,或将建筑物摧毁 24.5 ~ 28.4 11 暴风 陆上少见,有则必有重大损毁 28.5 ~ 32.6 12 飓风 陆上极少见,破坏力极大 >32.6 图 2-1 风向频率图 (四)气压(air pressure) 围绕地球表面的大气具有重量,对地球表面产生一定的压力,这种压力称为 气压。气压单位以毫米汞柱或巴或毫巴表示。1 毫米汞柱相当于 1.3332 毫巴,1 毫巴相当于 0.75 毫米汞柱。 气压随高度上升而减低。在大气下层,每升高 10.5 米,气压下降 1 毫米汞 柱。 气压昼夜变动很小,约 0.5~2 毫米汞柱,一年中波动约 20~30 毫米汞柱。 大陆上气压最高在冬季,最低在夏季,海洋则相反。 气压微小变化一般对正常人并无影响。但风湿病、关节炎、结核病患者,有的精 神病患者对气压变化反应比较敏感。高原低气压,低氧分压可以引起高原适应不 全症。在过高气压下,如减压过快可以引起潜函病。 二、气象因素对机体的综合影响 (一)机体的热平衡 机体正常生理功能的维持,需要一定的体温。人体在各种气象条件下,能够 保持体温的相对恒定,是在中枢神经系统的支配与调节下,通过产热与散热两个 过程动态平衡的结果。 产热是个化学过程,是体内各种营养物质新陈代谢的结果,它是通过体内氧 化过程的减弱或加强来调节的。 散热则是个物理过程,它通过皮肤血管的收缩与舒张,汗液分泌多少的机制, 以传导、对流、辐射、蒸发等方式来完成的

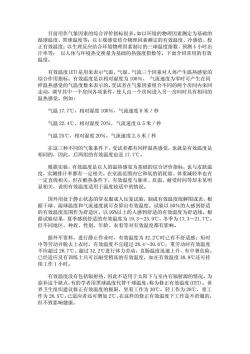

传导散热是身体表面直接与较冷的物和水分接触,而将热传与物体。通过空 气传导散热是很少的,因其导热性小,而水散热则比空气快 20 多倍。对流散热 则是身体和空气接触,空气被加热上升,邻近较冷的空气来代替它的空位,不断 把热量带走。传导对流散热与气温、气流、人的体表温度与物体的温度差等有关。 辐射散热是机体以热辐射形式散热,当周围物体如墙壁(包括坑道壁、坦克 壁、 舰 艇甲板等)屋顶、地面和其他物品温度高于皮肤温度时,则向机体辐射热量, 称 为正辐射。在一般情况下,人体皮肤温度总比周围物体温度高些,机体向周围物 体辐射热量,称为负辐射。辐射散热量取决于体表温度和周围物体温度间的平均 温差和有效辐射面积大小。 表 2-4 正常条件下(20℃)人体的散热 散热的方式 占散热的总量(%) 传导对流 31.00 辐射 43.74 皮肤水分蒸发 10.00 肺的水分蒸发 11.71 加温摄入食物 1.55 加温摄入空气 1.30 加温尿和粪便 0.70 总计 100.00 蒸发散热是机体通过皮肤汗液的蒸发及水蒸气自肺脏呼出而散热。当皮肤温 度为 34℃,每克汗液蒸发可散失 580 千卡的热量。蒸发散热量的大小与气温、 空 气中的水气压力及风速有关。 产热和散热的平衡关系,可用下式表示: M±R±C-E=S M-代谢产热和劳动产热。 R-辐射热量(正辐射为“+”,负辐射为“-”) C-传导对流热量(传导对流散热为“-”,得热为“+” S-贮热量(热平衡值) 产热和散热平衡时 S=0; 产热>散热 S>0,体内蓄积热量可致体温升高;

传导散热是身体表面直接与较冷的物和水分接触,而将热传与物体。通过空 气传导散热是很少的,因其导热性小,而水散热则比空气快 20 多倍。对流散热 则是身体和空气接触,空气被加热上升,邻近较冷的空气来代替它的空位,不断 把热量带走。传导对流散热与气温、气流、人的体表温度与物体的温度差等有关。 辐射散热是机体以热辐射形式散热,当周围物体如墙壁(包括坑道壁、坦克 壁、 舰 艇甲板等)屋顶、地面和其他物品温度高于皮肤温度时,则向机体辐射热量, 称 为正辐射。在一般情况下,人体皮肤温度总比周围物体温度高些,机体向周围物 体辐射热量,称为负辐射。辐射散热量取决于体表温度和周围物体温度间的平均 温差和有效辐射面积大小。 表 2-4 正常条件下(20℃)人体的散热 散热的方式 占散热的总量(%) 传导对流 31.00 辐射 43.74 皮肤水分蒸发 10.00 肺的水分蒸发 11.71 加温摄入食物 1.55 加温摄入空气 1.30 加温尿和粪便 0.70 总计 100.00 蒸发散热是机体通过皮肤汗液的蒸发及水蒸气自肺脏呼出而散热。当皮肤温 度为 34℃,每克汗液蒸发可散失 580 千卡的热量。蒸发散热量的大小与气温、 空 气中的水气压力及风速有关。 产热和散热的平衡关系,可用下式表示: M±R±C-E=S M-代谢产热和劳动产热。 R-辐射热量(正辐射为“+”,负辐射为“-”) C-传导对流热量(传导对流散热为“-”,得热为“+” S-贮热量(热平衡值) 产热和散热平衡时 S=0; 产热>散热 S>0,体内蓄积热量可致体温升高;

产热<散热 S<0,机体散热过多,可致体温下降 (二)气温、气湿、气流、辐射对人体热调节的影响 气温、气湿、气流、辐射对人体的热平衡都有影响,并且是综合的作用。但 在一定条件下各气象因素又互相影响。如某一因素变化产生的影响可为另一因素 的变化加重或补偿。例如,气温升高时,气湿过高将使人体更难于散热,而此时 若气流加快,则有利于散热,减弱了气湿的影响。 1.气温 在四种气象因素中气温对人体的散热起主要作用。气温的高低可以影响人体 代谢的改变和人体散热的方式,从而引起体温调节的变化。据研究,当气温低于 15℃时,人体代谢就增强,15~25℃时,代谢保持基础水平,高于 25℃时代谢 略有降低;高于 35℃时代谢又随气温而升高。人体的散热,在气温为 20℃以下 时,以传导、对流、辐射的形式;气温到 26℃时,蒸发散热就显著增加;气温 升高到 32℃时,蒸发散热已成为主要形式;当气温高至 38℃时,蒸发散热就成 为唯一的散热形式了。例如在气温 25℃时,裸体休息的人,传导对流散热占总 散热量 10%,辐射散热占 67%,蒸发散热占 23%;当气温升高到 34.7℃时,则 分别为 7%、5%和 88%。 人体对外界气温的变化有很大的适应力,特别是经过锻炼或习服以后。据研 究,裸体的人处在气温为 15.6~54.5℃范围内时,仍能保持体温在 36.7~ 37.8℃。但另一方面,在居室内,垂直温差(地板上方 0.05 米与 1.5 米处温差) 和水平温差相差过大, 可以使人的体温调节紧张,长时间继续下去,不利于健 康,尤其是对老弱和儿童。下肢受冷可反射性地引起身体其他部位的变化,如鼻 及呼吸道粘膜膨胀等。一般垂直与水平温差应在 3℃以内。 根据实验,与体温变化有关的因素如气温、气湿、气流、辐射热、劳动强度 与时间等,其中只有气温与体温变化有明显相关,其他只能加强或减弱气温的作 用。但也不能忽视其他因素的作用。例如在 45℃高温下,相对湿度很低(小于 15 %),体温仍能维持恒定水平,而在气温 33℃,相对湿度达 100%时,反而可引 起人体过热。 又如在气温为 20~25℃(正常温度)安静时,可保持热平衡,而在 中等体力劳动气温就要下降到 10~15℃,重体力劳动要下降到 5~10℃,才能保 持同样热平衡。 2.气湿 气湿决定着空气的蒸发力和排汗的散热效率。因此气湿对人体的热平衡和温 热感觉也有重要作用。 在气温适宜时,人体散热主要依靠传导对流与辐射,受气湿影响较小。如在 20~25℃时,相对湿度在 30~80%之间的变化几乎觉察不出来。当气温为 15.5℃,相对湿度变动 50%对人体影响仅相当于气温变动 1℃

产热<散热 S<0,机体散热过多,可致体温下降 (二)气温、气湿、气流、辐射对人体热调节的影响 气温、气湿、气流、辐射对人体的热平衡都有影响,并且是综合的作用。但 在一定条件下各气象因素又互相影响。如某一因素变化产生的影响可为另一因素 的变化加重或补偿。例如,气温升高时,气湿过高将使人体更难于散热,而此时 若气流加快,则有利于散热,减弱了气湿的影响。 1.气温 在四种气象因素中气温对人体的散热起主要作用。气温的高低可以影响人体 代谢的改变和人体散热的方式,从而引起体温调节的变化。据研究,当气温低于 15℃时,人体代谢就增强,15~25℃时,代谢保持基础水平,高于 25℃时代谢 略有降低;高于 35℃时代谢又随气温而升高。人体的散热,在气温为 20℃以下 时,以传导、对流、辐射的形式;气温到 26℃时,蒸发散热就显著增加;气温 升高到 32℃时,蒸发散热已成为主要形式;当气温高至 38℃时,蒸发散热就成 为唯一的散热形式了。例如在气温 25℃时,裸体休息的人,传导对流散热占总 散热量 10%,辐射散热占 67%,蒸发散热占 23%;当气温升高到 34.7℃时,则 分别为 7%、5%和 88%。 人体对外界气温的变化有很大的适应力,特别是经过锻炼或习服以后。据研 究,裸体的人处在气温为 15.6~54.5℃范围内时,仍能保持体温在 36.7~ 37.8℃。但另一方面,在居室内,垂直温差(地板上方 0.05 米与 1.5 米处温差) 和水平温差相差过大, 可以使人的体温调节紧张,长时间继续下去,不利于健 康,尤其是对老弱和儿童。下肢受冷可反射性地引起身体其他部位的变化,如鼻 及呼吸道粘膜膨胀等。一般垂直与水平温差应在 3℃以内。 根据实验,与体温变化有关的因素如气温、气湿、气流、辐射热、劳动强度 与时间等,其中只有气温与体温变化有明显相关,其他只能加强或减弱气温的作 用。但也不能忽视其他因素的作用。例如在 45℃高温下,相对湿度很低(小于 15 %),体温仍能维持恒定水平,而在气温 33℃,相对湿度达 100%时,反而可引 起人体过热。 又如在气温为 20~25℃(正常温度)安静时,可保持热平衡,而在 中等体力劳动气温就要下降到 10~15℃,重体力劳动要下降到 5~10℃,才能保 持同样热平衡。 2.气湿 气湿决定着空气的蒸发力和排汗的散热效率。因此气湿对人体的热平衡和温 热感觉也有重要作用。 在气温适宜时,人体散热主要依靠传导对流与辐射,受气湿影响较小。如在 20~25℃时,相对湿度在 30~80%之间的变化几乎觉察不出来。当气温为 15.5℃,相对湿度变动 50%对人体影响仅相当于气温变动 1℃

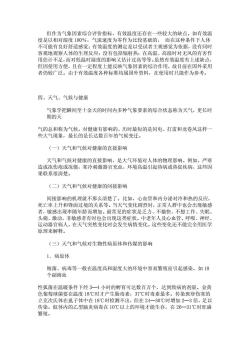

但在高温和低温的情况下,高气湿对热平衡是不利的。高温时,人体主要依 靠蒸发来散热,此时如相对湿度增高,汗液不易蒸发成大滴落下,就不能起到散 热作用,部分汗液为衣服吸收,即使能蒸发热能也不是直接从皮肤取得,蒸发散 热的效率亦降低了。在酷热的条件下,湿度的微小变化对排汗率、脉搏、直肠温 度及耐受时间都会产生很大影响。二次世界大战时,有人对年青已习服的士兵能 耐受的最高温度与湿度进行了试验,结果如下表(表 2-5),由此也可看出高温时 相对湿度对热平衡的影响。 表 2-5 穿着衬衣时能保持热平衡的环境温度与湿度上限 劳动强度 卡/米2 ·小时 干球温度(℃) 相对湿度(%) 休息 46 36 98 50 34 轻劳动 125 ~ 130 35 96 50 32 中等重劳动 188 34 91 50 21 在低温时,气湿的增高可以加速人体的散热。主要是衣服在潮湿的空气中吸 收水分后导热性增高,加强了传导散热,同时人体的热辐射可被空气中水蒸气吸 收,使人更感寒冷。长期居住于低温(低于 10~15℃)和高湿环境下,对人体产 生不良作用,可引起对传染病的抵抗力降低,以及上呼吸道、关节、肌肉、周围 神经等疾患。 3.气流 气流速度能影响对流散热和空气的蒸发力从而影响排汗的散热效率。但在不 同的温度与湿度下,气流对散热的影响是不同的。在气温低于皮肤温度时,散热 量与一定气流速度成正比。如气流速度为 0.1~0.18 米/秒,散热量可增加 20 %,而 0.6 米/秒时,却可增加到 100%。 当气温高于皮肤温度时,气流有两个作用,一个是可促进汗液蒸发,有助于 散热;另一个是人体也可因对流从环境获得热量。高温低湿时,气流速度的影响 是较大的,如在气温 48.9℃,相对湿度 28%,气流速度 0.26 米/秒条件下,穿 着外衣的人只能工作 2.9~3.5 小时,但将气流速度提高到 0.51 米/秒,就能完 成 4 小时的工作。 当皮肤和衣服潮湿时,增加气流速度对排汗蒸发散热的影响 大于对流加热,是有好处的,而在皮肤、衣服干燥后,主要就是对流加热了。此 时气流速度增加反而对人体不利,因热而干的风将汗液很快从皮肤上蒸发而排汗 跟不上,皮肤干燥加上水分丧失多,皮温很快上升,更容易引起过热。高温高湿 时,不论气流大小对散热总是有好处的

但在高温和低温的情况下,高气湿对热平衡是不利的。高温时,人体主要依 靠蒸发来散热,此时如相对湿度增高,汗液不易蒸发成大滴落下,就不能起到散 热作用,部分汗液为衣服吸收,即使能蒸发热能也不是直接从皮肤取得,蒸发散 热的效率亦降低了。在酷热的条件下,湿度的微小变化对排汗率、脉搏、直肠温 度及耐受时间都会产生很大影响。二次世界大战时,有人对年青已习服的士兵能 耐受的最高温度与湿度进行了试验,结果如下表(表 2-5),由此也可看出高温时 相对湿度对热平衡的影响。 表 2-5 穿着衬衣时能保持热平衡的环境温度与湿度上限 劳动强度 卡/米2 ·小时 干球温度(℃) 相对湿度(%) 休息 46 36 98 50 34 轻劳动 125 ~ 130 35 96 50 32 中等重劳动 188 34 91 50 21 在低温时,气湿的增高可以加速人体的散热。主要是衣服在潮湿的空气中吸 收水分后导热性增高,加强了传导散热,同时人体的热辐射可被空气中水蒸气吸 收,使人更感寒冷。长期居住于低温(低于 10~15℃)和高湿环境下,对人体产 生不良作用,可引起对传染病的抵抗力降低,以及上呼吸道、关节、肌肉、周围 神经等疾患。 3.气流 气流速度能影响对流散热和空气的蒸发力从而影响排汗的散热效率。但在不 同的温度与湿度下,气流对散热的影响是不同的。在气温低于皮肤温度时,散热 量与一定气流速度成正比。如气流速度为 0.1~0.18 米/秒,散热量可增加 20 %,而 0.6 米/秒时,却可增加到 100%。 当气温高于皮肤温度时,气流有两个作用,一个是可促进汗液蒸发,有助于 散热;另一个是人体也可因对流从环境获得热量。高温低湿时,气流速度的影响 是较大的,如在气温 48.9℃,相对湿度 28%,气流速度 0.26 米/秒条件下,穿 着外衣的人只能工作 2.9~3.5 小时,但将气流速度提高到 0.51 米/秒,就能完 成 4 小时的工作。 当皮肤和衣服潮湿时,增加气流速度对排汗蒸发散热的影响 大于对流加热,是有好处的,而在皮肤、衣服干燥后,主要就是对流加热了。此 时气流速度增加反而对人体不利,因热而干的风将汗液很快从皮肤上蒸发而排汗 跟不上,皮肤干燥加上水分丧失多,皮温很快上升,更容易引起过热。高温高湿 时,不论气流大小对散热总是有好处的

在低温时,气流的散热更有重要意义。因为气流速度增加,可通过对流散热 从人体夺取更多的热量,易使人过冷。气流速度增加的散热作用与气温降低相同。 如气温为-20.6℃、气流速度 4 米/秒和气温-40℃、气流速度 0.9 米/秒时的散 热能力基本相等。即使在气温 10℃时,有大风也可使人发生冻伤。 4.辐射 凡温度高于 0°K(-273.2℃)以上的物体都有红外线辐射,因而自然界所有 的物体都可以看作是红外线辐射源,人体也是一样。人体经常以辐射方式向外散 热,而周围的物体如墙壁、天花板、坦克壁、甲板等也能以辐射方式向人体辐射。 当周围物体的温度大于人体皮肤温度时,辐射源从四周向人体辐射,称为正辐射。 反之,称为负辐射。正负辐射都可以影响人体的散热,而人体对正负辐射都是很 敏感的。例如人体可以区别开辐射为 0.0015 卡/厘米2 ·分的不同热源。壁温只 相差 1℃,人就有不同的温热感觉。在正辐射为 0.022 卡/厘米2 ·分时,人就有 热感。而在负辐射为 0.009~0.0132 卡/厘米2 ·分时,即可引起冷感。 环境中存在的辐射源可将周围物体加热成为二次辐射源,而被加热物体又可 通过传导对流、辐射加热空气使气温上升,如夏日行军不只是受到高温和太阳辐 射影响,而且是受到道路、岩壁等四面八方二次辐射影响,散热十分困难。但在 高温时,周围物体温度较低,却可大大增加人体的散热。 低温时,人体本来藉辐射散热就比较多,如果周围物体比气温更低,就更增 加人体辐射散热量。在有较强的负辐射时,不只是从皮肤表面散热,而且直接从 更深的组织如肌肉、血管散热,即便有衣服遮盖的皮肤的温度也可下降。负辐射 引起的皮温下降比对流散热强,且需较长时间才能复原。例如冬天在混凝土工事 内,冷的内壁可使人体失热过多,易造成过冷甚至冻伤。但正辐射却不受气温的 影响,即使气温为 0℃, 如附近有热辐射源亦可使皮肤温度上升到 40℃。 综上所述,可见气温、气湿、气流、辐射四种因素对人体散热作用,不是各 个因素孤立地起作用,而是相互连系、相互制约地综合对人体产生作用。人体只 有在一定气象因素组合下,产热量和散热量基本平衡时,才会感到舒适。例如在 室内穿着一般衣服休息的人,在气温为 18~20℃,相对湿度 30~60%,气流速 度 0.2~0.4 米/秒的条件下感到最舒适。部队在训练、作战时可能遇到一些最 不利的气象因素组合,例如气温高,气湿大,又有正辐射,同时气流又小,就容 易发生热积蓄而中暑;或气温低,气湿大,气流速度大,又存在负辐射,则散热 过多容易引起冻伤。 三、气象因素的综合评价指标 因为气象因素是综合对人体产生作用的,因此就不能用气温或其他任何一种 气象因素的指标来说明人体对环境的温热感觉。长期以来,不少学者都在研究制 订一种能说明几种气象因素对人体作用的综合指标

在低温时,气流的散热更有重要意义。因为气流速度增加,可通过对流散热 从人体夺取更多的热量,易使人过冷。气流速度增加的散热作用与气温降低相同。 如气温为-20.6℃、气流速度 4 米/秒和气温-40℃、气流速度 0.9 米/秒时的散 热能力基本相等。即使在气温 10℃时,有大风也可使人发生冻伤。 4.辐射 凡温度高于 0°K(-273.2℃)以上的物体都有红外线辐射,因而自然界所有 的物体都可以看作是红外线辐射源,人体也是一样。人体经常以辐射方式向外散 热,而周围的物体如墙壁、天花板、坦克壁、甲板等也能以辐射方式向人体辐射。 当周围物体的温度大于人体皮肤温度时,辐射源从四周向人体辐射,称为正辐射。 反之,称为负辐射。正负辐射都可以影响人体的散热,而人体对正负辐射都是很 敏感的。例如人体可以区别开辐射为 0.0015 卡/厘米2 ·分的不同热源。壁温只 相差 1℃,人就有不同的温热感觉。在正辐射为 0.022 卡/厘米2 ·分时,人就有 热感。而在负辐射为 0.009~0.0132 卡/厘米2 ·分时,即可引起冷感。 环境中存在的辐射源可将周围物体加热成为二次辐射源,而被加热物体又可 通过传导对流、辐射加热空气使气温上升,如夏日行军不只是受到高温和太阳辐 射影响,而且是受到道路、岩壁等四面八方二次辐射影响,散热十分困难。但在 高温时,周围物体温度较低,却可大大增加人体的散热。 低温时,人体本来藉辐射散热就比较多,如果周围物体比气温更低,就更增 加人体辐射散热量。在有较强的负辐射时,不只是从皮肤表面散热,而且直接从 更深的组织如肌肉、血管散热,即便有衣服遮盖的皮肤的温度也可下降。负辐射 引起的皮温下降比对流散热强,且需较长时间才能复原。例如冬天在混凝土工事 内,冷的内壁可使人体失热过多,易造成过冷甚至冻伤。但正辐射却不受气温的 影响,即使气温为 0℃, 如附近有热辐射源亦可使皮肤温度上升到 40℃。 综上所述,可见气温、气湿、气流、辐射四种因素对人体散热作用,不是各 个因素孤立地起作用,而是相互连系、相互制约地综合对人体产生作用。人体只 有在一定气象因素组合下,产热量和散热量基本平衡时,才会感到舒适。例如在 室内穿着一般衣服休息的人,在气温为 18~20℃,相对湿度 30~60%,气流速 度 0.2~0.4 米/秒的条件下感到最舒适。部队在训练、作战时可能遇到一些最 不利的气象因素组合,例如气温高,气湿大,又有正辐射,同时气流又小,就容 易发生热积蓄而中暑;或气温低,气湿大,气流速度大,又存在负辐射,则散热 过多容易引起冻伤。 三、气象因素的综合评价指标 因为气象因素是综合对人体产生作用的,因此就不能用气温或其他任何一种 气象因素的指标来说明人体对环境的温热感觉。长期以来,不少学者都在研究制 订一种能说明几种气象因素对人体作用的综合指标

目前用作气象因素的综合评价指标很多。如以环境的物理因素测定为基础的 湿球温度、黑球温度等;以主观感觉结合物理因素测定的有效温度、冷感值、校 正有效温度;以生理反应结合环境物理因素制订的三球温度指数、预测 4 小时出 汗率等; 以人体与环境热交换量为基础的热强度指数等。下面介绍常用的有效 温度。 有效温度(ET)是用来表示气温、气湿、气流三个因素对人体产生温热感觉的 综合作用指标。有效温度是以相对湿度为 100%、 气流速度为零时可产生在同 样温热感觉的气温度数来表示的。受试者在气象因素组合不同的两个房间内来回 走动,调节其中一个房间各项条件,使人由一个房间进入另一房间时具有相同的 温热感觉。例如: 气温 17.7℃,相对湿度 100%,气流速度 0 米/秒 气温 22.4℃,相对湿度 70%,气流速度 0.5 米/秒 气温 25℃,相对湿度 20%,气流速度 2.5 米/秒 在这三种不同的气象条件下,受试者都有同样温热感觉,也就是有效温度是 相同的,因此,后两组的有效温度也是 17.7℃。 根据实验,有效温度是以人的温热感觉为基础的综合评价指标,也与皮肤温 度,实测排汗率都有一定相关。在室温范围内它和氧的消耗量、体重减轻率也有 一定直线相关,但在酷热条件下,有效温度与脉率、肛温、耐受时间等却未见明 显相关,说明有效温度适用于温度较适中的情况。 国外用处于静止状态的穿衣服成人反复试验,制成有效温度线解图或表,根 据干球、湿球温度和气流速度就可查算出有效温度。试验以 50%的人感到舒适 的有效温度范围作为舒适区,以 95%以上的人感到舒适的有效温度为舒适线。根 据试验结果,夏季感到舒适的有效温度为 19.3~23.9℃,冬季为 17.3~21.7℃。 但不同地区、种族、性别、年龄、衣着等对有效温度都有影响。 据外军资料,进行静止作业时,有效温度为 32.2℃时已有不舒适感;短时 中等劳动并脱去上衣时,有效温度不宜超过 28.4~30.6℃;重劳动时有效温度 不应超过 26.7℃。超过 32.2℃进行体力劳动,直肠温度迅速上升,有中暑危险。 已经适应及有训练士兵可以耐受稍高的有效温度,如在有效温度 38.9℃还可持 续工作 1 小时。 有效温度没有包括辐射热,因此不适用于太阳下与室内有辐射源的情况。为 弥补这个缺点,有的学者用黑球温度代替干球温度,称为修正有效温度(CET)。 世 界卫生组织建议修正有效温度的极限,坐着工作为 30℃,轻工作为 28℃,重工 作为 26.5℃。已适应者还可增加 2℃,在这样的修正有效温度下工作是不舒服的, 但不致影响健康

目前用作气象因素的综合评价指标很多。如以环境的物理因素测定为基础的 湿球温度、黑球温度等;以主观感觉结合物理因素测定的有效温度、冷感值、校 正有效温度;以生理反应结合环境物理因素制订的三球温度指数、预测 4 小时出 汗率等; 以人体与环境热交换量为基础的热强度指数等。下面介绍常用的有效 温度。 有效温度(ET)是用来表示气温、气湿、气流三个因素对人体产生温热感觉的 综合作用指标。有效温度是以相对湿度为 100%、 气流速度为零时可产生在同 样温热感觉的气温度数来表示的。受试者在气象因素组合不同的两个房间内来回 走动,调节其中一个房间各项条件,使人由一个房间进入另一房间时具有相同的 温热感觉。例如: 气温 17.7℃,相对湿度 100%,气流速度 0 米/秒 气温 22.4℃,相对湿度 70%,气流速度 0.5 米/秒 气温 25℃,相对湿度 20%,气流速度 2.5 米/秒 在这三种不同的气象条件下,受试者都有同样温热感觉,也就是有效温度是 相同的,因此,后两组的有效温度也是 17.7℃。 根据实验,有效温度是以人的温热感觉为基础的综合评价指标,也与皮肤温 度,实测排汗率都有一定相关。在室温范围内它和氧的消耗量、体重减轻率也有 一定直线相关,但在酷热条件下,有效温度与脉率、肛温、耐受时间等却未见明 显相关,说明有效温度适用于温度较适中的情况。 国外用处于静止状态的穿衣服成人反复试验,制成有效温度线解图或表,根 据干球、湿球温度和气流速度就可查算出有效温度。试验以 50%的人感到舒适 的有效温度范围作为舒适区,以 95%以上的人感到舒适的有效温度为舒适线。根 据试验结果,夏季感到舒适的有效温度为 19.3~23.9℃,冬季为 17.3~21.7℃。 但不同地区、种族、性别、年龄、衣着等对有效温度都有影响。 据外军资料,进行静止作业时,有效温度为 32.2℃时已有不舒适感;短时 中等劳动并脱去上衣时,有效温度不宜超过 28.4~30.6℃;重劳动时有效温度 不应超过 26.7℃。超过 32.2℃进行体力劳动,直肠温度迅速上升,有中暑危险。 已经适应及有训练士兵可以耐受稍高的有效温度,如在有效温度 38.9℃还可持 续工作 1 小时。 有效温度没有包括辐射热,因此不适用于太阳下与室内有辐射源的情况。为 弥补这个缺点,有的学者用黑球温度代替干球温度,称为修正有效温度(CET)。 世 界卫生组织建议修正有效温度的极限,坐着工作为 30℃,轻工作为 28℃,重工 作为 26.5℃。已适应者还可增加 2℃,在这样的修正有效温度下工作是不舒服的, 但不致影响健康

但作为气象因素综合评价指标,有效温度还存在一些较大的缺点。如有效温 度是以相对湿度 100%,气流速度为零作为比较基础的, 而在这种条件下人体 不可能有良好舒适感觉;有效温度的测定是以受试者主观感觉为依据,没有同时 客观地观察人体的生理反应;没有包括辐射热;在高温、高湿时对无风的有害作 用估计不足,而对低温时湿度的影响又估计过高等等。虽然有效温度有上述缺点, 但因使用方便,且在一定程度上能反映气象因素的综合作用,故目前在国外采用 者仍较广泛。由于有效温度各种标准均属国外资料,在使用时只能作为参考。 四、天气、气候与健康 气象学把瞬间至十余天的时间内多种气象要素的综合状态称为天气,更长时 期的天 气的总和称为气候。对健康有影响的、历时最短的是闪电、打雷和龙卷风这样一 些大气现象,最长的是长达数百年的气候变迁。 (一)天气和气候对健康的直接影响 天气和气候对健康的直接影响,是大气环境对人体的物理影响。例如,严寒 造成冻伤疮或冻僵,寒冷刺激器官充血,环境高温引起热病或热促疾病,这些因 果联系很清楚。 (二)天气和气候对健康的间接影响 间接影响的机理就不那么清楚了。比如,心血管和内分泌对冷和热的反应, 死亡率上升和锋面过境的关系等。当天气变化剧烈时,正常人群中也会出现敏感 者,敏感出现率随年龄而增加。最常见的症状是乏力、不愉快、不想工作、失眠、 头痛、激动,非敏感者有时也会出现这类症状。中老年人及心血管、呼吸、神经、 运动器官病人,在天气突然变化时会发生病情变化。这些变化还不能完全用医学 原理来解释。 (三)天气和气候对生物性病原体和传媒的影响 1.病原体 细菌、病毒等一般在温度高和湿度大的环境中容易繁殖而引起感染。如 10 个副溶血 性弧菌在温暖条件下经 3—4 小时的孵育可达数百万个,达到致病的剂量。金黄 色葡萄球菌要在温度 18℃时才产生肠毒素,37℃时毒素最多。传染斑疹伤寒的 立克次氏体在虱子体中在 18℃时检测不出,但在 24—30℃时增加 2—3 倍,足以 传染。蚊体内的乙型脑炎病毒在 10℃以上的环境才能生存,在 26—31℃时旺盛 繁殖

但作为气象因素综合评价指标,有效温度还存在一些较大的缺点。如有效温 度是以相对湿度 100%,气流速度为零作为比较基础的, 而在这种条件下人体 不可能有良好舒适感觉;有效温度的测定是以受试者主观感觉为依据,没有同时 客观地观察人体的生理反应;没有包括辐射热;在高温、高湿时对无风的有害作 用估计不足,而对低温时湿度的影响又估计过高等等。虽然有效温度有上述缺点, 但因使用方便,且在一定程度上能反映气象因素的综合作用,故目前在国外采用 者仍较广泛。由于有效温度各种标准均属国外资料,在使用时只能作为参考。 四、天气、气候与健康 气象学把瞬间至十余天的时间内多种气象要素的综合状态称为天气,更长时 期的天 气的总和称为气候。对健康有影响的、历时最短的是闪电、打雷和龙卷风这样一 些大气现象,最长的是长达数百年的气候变迁。 (一)天气和气候对健康的直接影响 天气和气候对健康的直接影响,是大气环境对人体的物理影响。例如,严寒 造成冻伤疮或冻僵,寒冷刺激器官充血,环境高温引起热病或热促疾病,这些因 果联系很清楚。 (二)天气和气候对健康的间接影响 间接影响的机理就不那么清楚了。比如,心血管和内分泌对冷和热的反应, 死亡率上升和锋面过境的关系等。当天气变化剧烈时,正常人群中也会出现敏感 者,敏感出现率随年龄而增加。最常见的症状是乏力、不愉快、不想工作、失眠、 头痛、激动,非敏感者有时也会出现这类症状。中老年人及心血管、呼吸、神经、 运动器官病人,在天气突然变化时会发生病情变化。这些变化还不能完全用医学 原理来解释。 (三)天气和气候对生物性病原体和传媒的影响 1.病原体 细菌、病毒等一般在温度高和湿度大的环境中容易繁殖而引起感染。如 10 个副溶血 性弧菌在温暖条件下经 3—4 小时的孵育可达数百万个,达到致病的剂量。金黄 色葡萄球菌要在温度 18℃时才产生肠毒素,37℃时毒素最多。传染斑疹伤寒的 立克次氏体在虱子体中在 18℃时检测不出,但在 24—30℃时增加 2—3 倍,足以 传染。蚊体内的乙型脑炎病毒在 10℃以上的环境才能生存,在 26—31℃时旺盛 繁殖

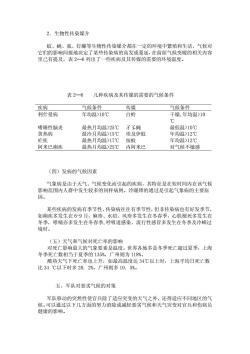

2.生物性传染媒介 蚊、蝇、虱、钉螺等生物性传染媒介都在一定的环境中繁殖和生活,气候对 它们的影响间接地决定了某些传染病的高发或蔓延,在前面气候变暖的相关内容 里已有提及,表 2—6 列出了一些疾病及其传媒的需要的环境温度。 表 2—6 几种疾病及其传媒的需要的气候条件 疾病 气候条件 传媒 气候条件 利什曼病 年均温>10℃ 白蛉 干燥,年均温>10 ℃ 嗜睡性脑炎 最热月均温>25℃ 孑孓蝇 最低温>10℃ 黄热病 最冷月均温>15℃ 埃及伊蚊 年均温>12℃ 疟疾 最热月均温>17℃ 按蚊 年均温>12℃ 阿米巴痢疾 最热月均温>25℃ 内阿米巴 对气候不敏感 (四)发病的气候因素 气象病是由于天气、气候变化而引起的疾病,其特征是在短时间内在该气候 影响范围内人群中发生较多的同样病例。泠暖锋的通过是引起气象病的主要原 因。 某些疾病的发病有季节性,传染病往往有季节性,但非传染病也有好发季节, 如痢疾多发生在 6-9 月,麻疹、水痘、风疹多发生在冬春季,心肌梗死多发生在 冬季,哮喘亦多发生在冬春季,呼吸道感染、流行性感冒多发生在冬季及冷峰过 境时。 (五)天气和气候对死亡率的影响 对死亡影响最大的气象要素是温度。世界各地多是冬季死亡超过夏季,上海 冬季死亡数相当于夏季的 135%,广州则为 118%。 酷热天气下死亡率也上升,如最高温度达 34℃以上时,上海平均日死亡数 比 34 ℃以下时多 28. 2%,广州则多 10. 5%。 五、军队对恶劣气候的对策 军队移动的突然性使官兵除了适应突变的天气之外,还得适应不同地区的气 候。可以通过以下几方面的努力消除或减轻恶劣气候和天气突变对官兵和伤病员 健康的影响

2.生物性传染媒介 蚊、蝇、虱、钉螺等生物性传染媒介都在一定的环境中繁殖和生活,气候对 它们的影响间接地决定了某些传染病的高发或蔓延,在前面气候变暖的相关内容 里已有提及,表 2—6 列出了一些疾病及其传媒的需要的环境温度。 表 2—6 几种疾病及其传媒的需要的气候条件 疾病 气候条件 传媒 气候条件 利什曼病 年均温>10℃ 白蛉 干燥,年均温>10 ℃ 嗜睡性脑炎 最热月均温>25℃ 孑孓蝇 最低温>10℃ 黄热病 最冷月均温>15℃ 埃及伊蚊 年均温>12℃ 疟疾 最热月均温>17℃ 按蚊 年均温>12℃ 阿米巴痢疾 最热月均温>25℃ 内阿米巴 对气候不敏感 (四)发病的气候因素 气象病是由于天气、气候变化而引起的疾病,其特征是在短时间内在该气候 影响范围内人群中发生较多的同样病例。泠暖锋的通过是引起气象病的主要原 因。 某些疾病的发病有季节性,传染病往往有季节性,但非传染病也有好发季节, 如痢疾多发生在 6-9 月,麻疹、水痘、风疹多发生在冬春季,心肌梗死多发生在 冬季,哮喘亦多发生在冬春季,呼吸道感染、流行性感冒多发生在冬季及冷峰过 境时。 (五)天气和气候对死亡率的影响 对死亡影响最大的气象要素是温度。世界各地多是冬季死亡超过夏季,上海 冬季死亡数相当于夏季的 135%,广州则为 118%。 酷热天气下死亡率也上升,如最高温度达 34℃以上时,上海平均日死亡数 比 34 ℃以下时多 28. 2%,广州则多 10. 5%。 五、军队对恶劣气候的对策 军队移动的突然性使官兵除了适应突变的天气之外,还得适应不同地区的气 候。可以通过以下几方面的努力消除或减轻恶劣气候和天气突变对官兵和伤病员 健康的影响

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第二章 空气与气象卫生 2.2 第二节 太阳辐射的生物学效应.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第二章 空气与气象卫生 2.1 第一节 概述.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第一章 绪论 1.3 第三节 学科的性质、内容和研究方法.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第一章 绪论 1.2 第二节 环境与人的关系.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第一章 绪论 1.1 第一节 环境及其相关概念.pdf

- 广西中医药大学:《皮肤性病学》课程教学大纲.docx

- 石河子大学:《流行病学》课程教学资源(PPT课件)第三章 描述性研究 Descriptive study.ppt

- 石河子大学:《流行病学》课程教学资源(PPT课件)第十章 公共卫生监测 Public Health Surveillance.pptx

- 石河子大学:《流行病学》课程教学资源(PPT课件)第八章 病因和病因推断 Causes and Causal Inference.ppt

- 石河子大学:《流行病学》课程教学资源(PPT课件)第九章 偏倚及其控制 Biases and Their control.ppt

- 石河子大学:《流行病学》课程教学资源(PPT课件)第七章 实验流行病学研究 Experimental Epidemiology.ppt

- 石河子大学:《流行病学》课程教学资源(PPT课件)第五章 病例对照研究 Case Control Study.ppt

- 石河子大学:《流行病学》课程教学资源(PPT课件)第二章 疾病分布 Distribution of Disease.ppt

- 石河子大学:《流行病学》课程教学资源(PPT课件)第四章 队列研究 Cohort study.ppt

- 石河子大学:《流行病学》课程教学资源(PPT课件)第一章 绪论 Epidemiology.ppt

- 石河子大学:《流行病学》课程教学资源(实习指导)临床试验设计.pdf

- 石河子大学:《流行病学》课程教学资源(实习指导)流行病学实习5-诊断与筛选试验的评价.pdf

- 石河子大学:《流行病学》课程教学资源(实习指导)流行病学实习4-病例对照研究.pdf

- 石河子大学:《流行病学》课程教学资源(实习指导)流行病学实习3-队列研究.pdf

- 石河子大学:《流行病学》课程教学资源(实习指导)流行病学实习2-现况研究.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第二章 空气与气象卫生 2.4 第四节 空气离子化.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第二章 空气与气象卫生 2.5 第五节 空气污染与健康.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第二章 空气与气象卫生 2.6 第六节 室内空气的污染与评价.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第二章 空气与气象卫生 2.7 第七节 吸烟与健康.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第三章 给水卫生 3.1 第一节 饮水与健康.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第三章 给水卫生 3.2 第二节 水源.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第三章 给水卫生 3.3 第三节 水质.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第三章 给水卫生 3.4 第四节 饮用水处理.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第三章 给水卫生 3.5 第五节 军队给水卫生.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第三章 给水卫生 3.6 第六节 特殊条件下给水.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第四章 营区卫生 4.1 第一节 营区建筑卫生.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第四章 营区卫生 4.2 第二节 营舍卫生.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第四章 营区卫生 4.3 第三节 营区公共设施的卫生要求.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第四章 营区卫生 4.4 第四节 营区的绿化.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第四章 营区卫生 4.5 第五节 野营卫生.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第五章 阵地卫生 5.1 第一节 坑道进驻卫生.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第五章 阵地卫生 5.2 第二节 其他掩蔽工事卫生.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第五章 阵地卫生 5.3 第三节 露天工事卫生.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第五章 阵地卫生 5.4 第四节 战场尸体处理.pdf

- 《环境卫生学》课程教学资源(教案讲义)第六章 土壤卫生与污物处理 6.1 第一节 土壤的性状与人体健康.pdf