南京农业大学:《园艺作物育种学》课程教学资源(教材讲义)第七章 诱变育种、倍性育种、第八章 倍性育种

第7章诱变育种 诱变育种(induced mutation breeding)是指人为地利用物理诱变因素或化学诱变剂诱发遗传变异,在较 短时间内获得有利用价值的突变体,根据育种目标要求,选育新品种直接供生产利用或育成新种质作亲本 在育种上利用的育种新途径。用作诱变的物质,称为诱变因子,诱变因子通常分为物理诱变因子和化学诱 变因子,这两种诱变因子分别对应两种育种方法,辐射育种和化学诱变育种。 诱变育种是40年代兴起的一门现代育种技术,已在国内外取得了相当大的成绩,特别是辐射育种已 被广泛应用于生产,选育出不少园艺作物新品种,同时,诱变育种在提高园艺作物育种效率、创造园艺作 物种质资源、促进园艺作物增产等方面具有很大的潜力,因而在育种工作中占有相当重要的地位。但目前 诱变育种仍然只是常规育种的一种有力补充手段,而且是一种不可替代的手段,尤其是对适应性强、只需 改良1~2个容易鉴别的性状的品种时,其利用价值更大。 根据FAO/IAEA联合处(1995)和我国(1995)年的不完全统计,已有51个国家在162种植物上育 成推广了1932个品种,其中观赏植物45种,品种482个,果木20种,品种48个,蔬菜20多个种:我 国诱变育种于50年代后半期起步,40多年来取得了很大的成就,据1995年不完全统计,已在38种植物 (农作物22种,果木4种,蔬菜6种,观赏植物6种)上育成推广了459个突变品种。尽管我国观赏植 物诱变育种起步较晚,但也在月季、菊花、叶子花、荷花、大丽花、美人蕉等物种上育成并通过鉴定了66 个商业化品种,其中主要为菊花(22个),月季(35个)。 本章首先介绍诱变育种的特点,其后重点阐述辐射诱变和化学诱变的种类、特点、作用机理、主要处 理方法,最后简要介绍突变体的鉴定和利用。 7.1诱变育种的特点 (l)提高突变率(mutation rate),创造新类型自然界植物自发突变频率很低,高等植物仅约105~10~, 诱发产生的突变频率比自发突变频率要高几百倍,甚至上千倍。而且突变类型广泛、多样,还能诱发自然 界罕见或用常规方法难以获得的新类型,丰富遗传资源,为育种提供宝贵的原始材料。 (2)可有效地改良作物的某些单一性状辐射可以诱发点突变(point mutation),在保持原品种基本特性 不变的同时,能在短时间内有效地使品种的某些不良的单一性状发生突变,从而使品种得到改良。 (3)打破性状连锁(linkag©),促进基因重新组合提高重组率作物品种中,某些优良性状和不良性状往 往表现性状连锁。用一般常规方法不易将它们分开,利用射线能够诱发多种形式的染色体结构变异,将紧 靠的连锁基因拆开,通过染色体重排,使基因重新组合,获得新类型。 (4)突变性状稳定较快,有利于加速育种进程诱发产生的突变,大多是一个主基因的改变,稳定快: 若突变性状为隐性性状,经自交即可获得纯合突变体,纯合突变一般不再分离,有利于缩短育种进程。但 是,如果辐照杂合基因材料,由于辐射与杂交的双重作用,后代性状变异也需经过与杂交后代相似的分离 稳定过程。 (⑤)辐射可改变作物育性诱变育种在克服植物自交不育和杂交不亲合促进远缘杂交,实现外源基因转 移上有特殊的效果。 7.2辐射诱变 利用X、Y、B射线、中子、紫外线等物理诱变因素,诱发植物产生遗传变异,从中选择和培育新品 种的方法: 7.2.1辐射的种类及特点 辐射是能量在空间传递和转移的方式,按其性质可以分为电磁波辐射和粒子辐射两大类。用电磁波辐

1 第 7 章 诱变育种 诱变育种(induced mutation breeding)是指人为地利用物理诱变因素或化学诱变剂诱发遗传变异,在较 短时间内获得有利用价值的突变体,根据育种目标要求,选育新品种直接供生产利用或育成新种质作亲本 在育种上利用的育种新途径。用作诱变的物质,称为诱变因子,诱变因子通常分为物理诱变因子和化学诱 变因子,这两种诱变因子分别对应两种育种方法,辐射育种和化学诱变育种。 诱变育种是 40 年代兴起的一门现代育种技术,已在国内外取得了相当大的成绩,特别是辐射育种已 被广泛应用于生产,选育出不少园艺作物新品种,同时,诱变育种在提高园艺作物育种效率、创造园艺作 物种质资源、促进园艺作物增产等方面具有很大的潜力,因而在育种工作中占有相当重要的地位。但目前 诱变育种仍然只是常规育种的一种有力补充手段,而且是一种不可替代的手段,尤其是对适应性强、只需 改良 1~2 个容易鉴别的性状的品种时,其利用价值更大。 根据 FAO/IAEA 联合处(1995)和我国(1995)年的不完全统计,已有 51 个国家在 162 种植物上育 成推广了 1932 个品种,其中观赏植物 45 种,品种 482 个,果木 20 种,品种 48 个,蔬菜 20 多个种;我 国诱变育种于 50 年代后半期起步,40 多年来取得了很大的成就,据 1995 年不完全统计,已在 38 种植物 (农作物 22 种,果木 4 种,蔬菜 6 种,观赏植物 6 种)上育成推广了 459 个突变品种。尽管我国观赏植 物诱变育种起步较晚,但也在月季、菊花、叶子花、荷花、大丽花、美人蕉等物种上育成并通过鉴定了 66 个商业化品种,其中主要为菊花(22 个),月季(35 个)。 本章首先介绍诱变育种的特点,其后重点阐述辐射诱变和化学诱变的种类、特点、作用机理、主要处 理方法,最后简要介绍突变体的鉴定和利用。 7.1 诱变育种的特点 (1)提高突变率(mutation rate),创造新类型 自然界植物自发突变频率很低,高等植物仅约 10-5~10-8, 诱发产生的突变频率比自发突变频率要高几百倍,甚至上千倍。而且突变类型广泛、多样,还能诱发自然 界罕见或用常规方法难以获得的新类型,丰富遗传资源,为育种提供宝贵的原始材料。 (2)可有效地改良作物的某些单一性状 辐射可以诱发点突变(point mutation),在保持原品种基本特性 不变的同时,能在短时间内有效地使品种的某些不良的单一性状发生突变,从而使品种得到改良。 (3)打破性状连锁(linkage),促进基因重新组合提高重组率 作物品种中,某些优良性状和不良性状往 往表现性状连锁。用一般常规方法不易将它们分开,利用射线能够诱发多种形式的染色体结构变异,将紧 靠的连锁基因拆开,通过染色体重排,使基因重新组合,获得新类型。 (4)突变性状稳定较快,有利于加速育种进程 诱发产生的突变,大多是一个主基因的改变,稳定快; 若突变性状为隐性性状,经自交即可获得纯合突变体,纯合突变一般不再分离,有利于缩短育种进程。但 是,如果辐照杂合基因材料,由于辐射与杂交的双重作用,后代性状变异也需经过与杂交后代相似的分离 稳定过程。 (5)辐射可改变作物育性 诱变育种在克服植物自交不育和杂交不亲合促进远缘杂交,实现外源基因转 移上有特殊的效果。 7.2 辐射诱变 利用Χ、γ、β射线、中子、紫外线等物理诱变因素,诱发植物产生遗传变异,从中选择和培育新品 种的方法。 7.2.1 辐射的种类及特点 辐射是能量在空间传递和转移的方式,按其性质可以分为电磁波辐射和粒子辐射两大类。用电磁波辐

射转移能量的有X、Y射线、紫外光、激光等,其中X、Y射线能量较高,能引起照射物质的离子化。粒 子辐射是一种粒子流,可分为带电的ā、B射线,不带电的(如:中子)两大类,它们也能引起照射物质 的离子化 (1)Y射线是一种高能电磁波,波长短(1013~10m),穿透力强,属核内产生的射线,由放射性元素 60C0和137Cs等产生,60C0射线能量大,半衰期短(5.27年),17Cs能量较小,半衰期长(30年)。目前常 用的照射装置有:钴室、钴圃、钴人工气候辐照室。 (2)X射线产生于X射线机,属核外产生的射线,是原子中的电子从能级较高的激发态跃迁到能级较 低状态时发出的射线,波长大约是1012~10m。分为软X射线和硬X射线,诱变育种中一般用硬X射线。 (3)B射线由放射性同位素(如P、S等)进行核衰变时产生的带负电荷的粒子流。能量较X、Y 射线低,不宜作外照射的射线源,常用含有这些元素的水溶液引入植物体内进行照射。 (4)中子产生于以轴-235(西U)为核原料的原子反应堆。依其所具有能量大小,可分为:快中子、 慢中子、热中子。中子能引起植物较大的变异,特别是对植物的种子,诱变率较高,且处理简便,目前辐 射育种中应用较多的是热中子、快中子。 (⑤)电子束电子直线加速器产生的高能电子流,电子能量一般在5~20MeV范围内。其辐照效应具有 在M1代生物损伤小,M2代诱变效率高、突变谱较宽等特点。 (6)紫外光是一种穿透力很弱的非电离射线,波长范围为100-4000波长A°,其中25002900A°的 可为核酸吸收,因而具有诱变效力,多用来处理微生物、花粉粒。 (7)激光60年代发展起来的新光源,是一种中低能的电磁辐射。在辐射诱变中主要利用波长为 2000~10000A°的激光,较易被照射生物体吸收而发生激发作用,处理的材料包括种子、花粉、子房、幼 苗、根尖等。 由于激光束具有方向性好、光色单一、高亮度和高能量密度等特点,因而能准确地照射细胞的某一特 定部位或某一细胞器,对其产生选择性损伤或进行显微手术,从而研究辐射对细胞亚显微结构的影响。 7.2.2辐射的度量单位 7.2.2.1辐射的剂量(dose)单位 (1)放射性强度单位居里(C)指放射性元素的放射性强度单位。用Ci或C表示,1Ci等于放射性同 位素每秒有3.7×1010个核发生衰变。居里的单位相当大,通常用毫居里(mC=103Ci)和微居里(uC=10-Ci) 等较小的单位。 (2)剂量强度受照射的物质每单位质量所吸收的能量(ergg) 照射剂量伦琴R)用于X、Y射线的剂量单位,量度的是射入的辐射量。1g组织被照以1R的Y射线 大约吸收83尔格(erg,1erg=10J)的能量。 吸收剂量 ①拉特(rd)又称组织伦琴。通用于任何电离辐射的吸收剂量单位。指生物体lg被照射的组织吸收 100erg能量的剂量单位。 ②戈瑞(Gy)为吸收剂量的国际单位,lGy=l00rad. (3)中子通量又称积分流量,用于衡量中子辐射剂量大小的单位之一,指每平方厘米通过的中子数。 7.2.2.2剂量率 单位时间内射线能量的大小,单位R/min或R/h。 计算公式:P=Dt 式中:P剂量强度D放射剂量t照射时间 7.2.3辐射作用机理 7.2.3.1电离射线对机体的作用从生物体吸收辐射到出现生物学效应,须经历一系列性质不同、 变化复杂的过程,对这些过程,有两种解释: (1)直接作用以靶学说为代表,靶学说认为,每个细胞内都有一定的对辐射作用特别敏感的区域一 “靶”区。这个区域很小,只有当射线击中该细胞的靶区时,才能引起分子损伤的辐射效应。不同的细胞

2 射转移能量的有Χ、γ射线、紫外光、激光等,其中Χ、γ射线能量较高,能引起照射物质的离子化。粒 子辐射是一种粒子流,可分为带电的α、β射线,不带电的(如:中子)两大类,它们也能引起照射物质 的离子化。 (1)γ射线 是一种高能电磁波,波长短(10-13~10-10m),穿透力强,属核内产生的射线,由放射性元素 60Co 和 137Cs 等产生,60Co 射线能量大,半衰期短(5.27 年),137Cs 能量较小,半衰期长(30 年)。目前常 用的照射装置有:钴室、钴圃、钴人工气候辐照室。 (2)Χ射线 产生于Χ射线机,属核外产生的射线,是原子中的电子从能级较高的激发态跃迁到能级较 低状态时发出的射线,波长大约是 10-12~10-8m。分为软Χ射线和硬Χ射线,诱变育种中一般用硬Χ射线。 (3)β射线 由放射性同位素(如 32P、35S 等)进行核衰变时产生的带负电荷的粒子流。能量较Χ、γ 射线低,不宜作外照射的射线源,常用含有这些元素的水溶液引入植物体内进行照射。 (4)中子 产生于以铀-235(235U)为核原料的原子反应堆。依其所具有能量大小,可分为:快中子、 慢中子、热中子。中子能引起植物较大的变异,特别是对植物的种子,诱变率较高,且处理简便,目前辐 射育种中应用较多的是热中子、快中子。 (5)电子束 电子直线加速器产生的高能电子流,电子能量一般在 5~20 MeV 范围内。其辐照效应具有 在 M1 代生物损伤小,M2 代诱变效率高、突变谱较宽等特点。 (6)紫外光 是一种穿透力很弱的非电离射线,波长范围为 100~4000 波长 A°,其中 2500~2900A°的 可为核酸吸收,因而具有诱变效力,多用来处理微生物、花粉粒。 (7)激光 60 年代发展起来的新光源,是一种中低能的电磁辐射。在辐射诱变中主要利用波长为 2000~10000 A°的激光,较易被照射生物体吸收而发生激发作用,处理的材料包括种子、花粉、子房、幼 苗、根尖等。 由于激光束具有方向性好、光色单一、高亮度和高能量密度等特点,因而能准确地照射细胞的某一特 定部位或某一细胞器,对其产生选择性损伤或进行显微手术,从而研究辐射对细胞亚显微结构的影响。 7.2.2 辐射的度量单位 7.2.2.1 辐射的剂量(dose)单位 (1) 放射性强度单位居里(Ci) 指放射性元素的放射性强度单位。用 Ci 或 C 表示,1Ci 等于放射性同 位素每秒有 3.7×1010 个核发生衰变。居里的单位相当大,通常用毫居里(mCi=10-3Ci)和微居里(uCi=10-6Ci) 等较小的单位。 (2)剂量强度 受照射的物质每单位质量所吸收的能量(erg/g) 照射剂量伦琴(R) 用于Χ、γ射线的剂量单位,量度的是射入的辐射量。1g 组织被照以 1R 的γ射线 大约吸收 83 尔格(erg,1erg=10-7 J)的能量。 吸收剂量 ①拉特(rad) 又称组织伦琴。通用于任何电离辐射的吸收剂量单位。指生物体 1g 被照射的组织吸收 100erg 能量的剂量单位。 ②戈瑞(Gy) 为吸收剂量的国际单位,1Gy=100rad。 (3)中子通量 又称积分流量,用于衡量中子辐射剂量大小的单位之一,指每平方厘米通过的中子数。 7.2.2.2 剂量率 单位时间内射线能量的大小,单位 R/min 或 R/h。 计算公式:P=D/t 式中:P 剂量强度 D 放射剂量 t 照射时间 7.2.3 辐射作用机理 7.2.3.1 电离射线对机体的作用 从生物体吸收辐射到出现生物学效应,须经历一系列性质不同、 变化复杂的过程,对这些过程,有两种解释: (1)直接作用 以靶学说为代表,靶学说认为,每个细胞内都有一定的对辐射作用特别敏感的区域—— “靶”区。这个区域很小,只有当射线击中该细胞的靶区时,才能引起分子损伤的辐射效应。不同的细胞

和有机体因靶区的大小不同,对辐射表现出不同的敏感性,靶区大的敏感性强,靶区小的敏感性弱。 (2)间接作用生物效应不是分子直接受损伤的结果,而是有机体的水被电离和激发产生自由基(OH 和H·),直接作用在生物分子上所引起的结果,即H2O·OH·+H·(一般认为OH·和H·自由基来 自两个不同的水分子)。 由于电离射线对机体的作用方式有直接作用和间接作用,因而可将电离辐射对生物体的原发损伤分为 3个阶段:①物理阶段,辐射能量传递到生物分子,导致生物分子电离和激发,产生的原初产物极不稳定, 迅速地与邻近分子相撞,产生反应活跃的次级分子。②物理化学阶段,进行一次或一系列复杂的连锁反应 生物大分子形成原初的分子损伤,周围环境中产生的分子与生物大分子反应,扩散自由基。此阶段,水分 子产生的离子在一系列的复杂反应中起着重要作用。③化学阶段,上阶段形成的自由基继续相互作用,并 与周围的物质起反应,当与生物中重要的大分子核酸、蛋白质起反应时,则引起分子结构的变化 7.2.3.2辐射对遗传物质的作用 (1)对染色体的作用染色体在射线作用下,断裂的频率增加,断裂后的染色体重新连接,产生多种与 原来结构不同的染色体重排,发生染色体畸变,产生四种染色体结构变异(缺失,染色体丢失了带有基因 的片段:重复,染色体个别节段的增加:倒位,正常染色体上的某一节段发生断裂后,倒转180°又重新 连结起来:易位,非同源染色体之间交换片段的结构变异)。同时,辐射也可引起染色体数量变异,产生 非整倍体。 (2)电离辐射对DNA的作用高能辐射射线缺乏诱变的特异性,但诱发突变的范围广泛。辐射可使A-T, C-G之间的氢键断裂:在1或2个DNA链中,糖与磷酸基之间发生断裂:同一DNA上相邻胸腺嘧啶之间 形成二聚体:DNA链的断裂和交联。 7.2.4园艺作物对辐射的敏感性及辐射剂量的确定 7.2.4.1园艺作物对辐射的敏感性 (1)不同园艺作物和品种对辐射的敏感性差异大植物科间辐射敏感性差异最为显著。不同科植物间辐 射敏感性相差将近20倍。如:十字花科、禾本科和豆科间,十字花科辐射抗性高,禾本科次之,豆科辐 射敏感性高。同一科不同属,同属不同种、不同亚种间辐射敏感性也不同,如蚕豆日辐射剂量为0.5Gy时 开始受损,而羽扇豆能忍受每日3.72Gy:品种间敏感性差异比种间小,品种间辐射敏感性多呈正态分布。 (2)园艺作物在不同发育阶段、不同生理状态,其辐射敏感性不同休眠种子、枝条及鳞(块)茎敏 感性低,萌动种子枝条及鳞(块)茎敏感性高,不同发育阶段各种器官的辐射敏感程度依次为配子体、枝 条、种子。 (3)不同组织、器官、细胞的辐射敏感性不同辐射敏感性与组织的分化程度成负相关,最敏感的是具 有旺盛分生能力的分生组织和性细胞,已长成的茎叶组织次之,处于休眠状态的种子较耐辐射。 (4)影响辐射敏感性的因素 生物因素包括植物的染色体体积、染色体倍数性、生理生化特性等。染色体体积与辐射敏感性正相 关,而一般随着倍数性的增加,植物的辐射敏感性降低。生理生化特性是指一些耐辐照植物,其体内存在 天然的辐射防护剂,如十字花科植物中的丙烯芥子酸。 环境因素①氧效应:在有氧条件下射线辐照能显著增加辐射的敏感性,氧的增效作用与损伤的恢复 过程有关,由辐射产生的自由基容易与氧反应生成过氧化物自由基,这种自由基有较长的寿命,使辐射损 伤加剧:同时氧对细胞分裂延迟、染色体畸变、基因突变等生物交应也有致敏作用。②水分效应:种子含 水量对辐射敏感性的影响与自由基的作用、氧效应及种子代谢活动密切相关,当种子含水量增加到使种子 萌动的程度时,对辐射的敏感性急剧增加。③温度:辐射敏感性随辐照时温度的降低而减弱。温度主要影 响自由基的产生、扩散和重结合:低温的防护作用可能是降低了辐射击诱发的自由基活性,从而减少了其 与氧的相互作用,射线辐照前后的热冲击对辐射损伤有保护效应。④化学因素:辐射敏化剂,如EDTA抑 制染色体的扩散,咖啡因抑制损伤的修复;辐射保护剂,有利于损伤恢复,降低辐射生物学效应的物质, 如酪氨酸、苯丙氨酸、色氨酸。⑤物理因素:主要射线种类、剂量率、照射方式(急性照射、慢性照射)

3 和有机体因靶区的大小不同,对辐射表现出不同的敏感性,靶区大的敏感性强,靶区小的敏感性弱。 (2)间接作用 生物效应不是分子直接受损伤的结果,而是有机体的水被电离和激发产生自由基(OH• 和 H• ),直接作用在生物分子上所引起的结果,即 H2O hv OH• +H•(一般认为 OH• 和 H• 自由基来 自两个不同的水分子)。 由于电离射线对机体的作用方式有直接作用和间接作用,因而可将电离辐射对生物体的原发损伤分为 3 个阶段:①物理阶段,辐射能量传递到生物分子,导致生物分子电离和激发,产生的原初产物极不稳定, 迅速地与邻近分子相撞,产生反应活跃的次级分子。②物理化学阶段,进行一次或一系列复杂的连锁反应, 生物大分子形成原初的分子损伤,周围环境中产生的分子与生物大分子反应,扩散自由基。此阶段,水分 子产生的离子在一系列的复杂反应中起着重要作用。③化学阶段,上阶段形成的自由基继续相互作用,并 与周围的物质起反应,当与生物中重要的大分子核酸、蛋白质起反应时,则引起分子结构的变化。 7.2.3.2 辐射对遗传物质的作用 (1)对染色体的作用 染色体在射线作用下,断裂的频率增加,断裂后的染色体重新连接,产生多种与 原来结构不同的染色体重排,发生染色体畸变,产生四种染色体结构变异(缺失,染色体丢失了带有基因 的片段;重复,染色体个别节段的增加;倒位,正常染色体上的某一节段发生断裂后,倒转 180°又重新 连结起来;易位,非同源染色体之间交换片段的结构变异)。同时,辐射也可引起染色体数量变异,产生 非整倍体。 (2)电离辐射对 DNA 的作用 高能辐射射线缺乏诱变的特异性,但诱发突变的范围广泛。辐射可使 A-T, C-G 之间的氢键断裂;在 1 或 2 个 DNA 链中,糖与磷酸基之间发生断裂;同一 DNA 上相邻胸腺嘧啶之间 形成二聚体;DNA 链的断裂和交联。 7.2.4 园艺作物对辐射的敏感性及辐射剂量的确定 7.2.4.1 园艺作物对辐射的敏感性 (1)不同园艺作物和品种对辐射的敏感性差异大 植物科间辐射敏感性差异最为显著。不同科植物间辐 射敏感性相差将近 20 倍。如:十字花科、禾本科和豆科间,十字花科辐射抗性高,禾本科次之,豆科辐 射敏感性高。同一科不同属,同属不同种、不同亚种间辐射敏感性也不同,如蚕豆日辐射剂量为 0.5Gy 时 开始受损,而羽扇豆能忍受每日 3.72Gy;品种间敏感性差异比种间小,品种间辐射敏感性多呈正态分布。 (2) 园艺作物在不同发育阶段、不同生理状态,其辐射敏感性不同 休眠种子、枝条及鳞(块)茎敏 感性低,萌动种子枝条及鳞(块)茎敏感性高,不同发育阶段各种器官的辐射敏感程度依次为配子体、枝 条、种子。 (3)不同组织、器官、细胞的辐射敏感性不同 辐射敏感性与组织的分化程度成负相关,最敏感的是具 有旺盛分生能力的分生组织和性细胞,已长成的茎叶组织次之,处于休眠状态的种子较耐辐射。 (4)影响辐射敏感性的因素 生物因素 包括植物的染色体体积、染色体倍数性、生理生化特性等。染色体体积与辐射敏感性正相 关,而一般随着倍数性的增加,植物的辐射敏感性降低。生理生化特性是指一些耐辐照植物,其体内存在 天然的辐射防护剂,如十字花科植物中的丙烯芥子酸。 环境因素 ①氧效应:在有氧条件下射线辐照能显著增加辐射的敏感性,氧的增效作用与损伤的恢复 过程有关,由辐射产生的自由基容易与氧反应生成过氧化物自由基,这种自由基有较长的寿命,使辐射损 伤加剧;同时氧对细胞分裂延迟、染色体畸变、基因突变等生物交应也有致敏作用。②水分效应:种子含 水量对辐射敏感性的影响与自由基的作用、氧效应及种子代谢活动密切相关,当种子含水量增加到使种子 萌动的程度时,对辐射的敏感性急剧增加。③温度:辐射敏感性随辐照时温度的降低而减弱。温度主要影 响自由基的产生、扩散和重结合;低温的防护作用可能是降低了辐射击诱发的自由基活性,从而减少了其 与氧的相互作用,射线辐照前后的热冲击对辐射损伤有保护效应。④化学因素:辐射敏化剂,如 EDTA 抑 制染色体的扩散,咖啡因抑制损伤的修复;辐射保护剂,有利于损伤恢复,降低辐射生物学效应的物质, 如酪氨酸、苯丙氨酸、色氨酸。⑤物理因素:主要射线种类、剂量率、照射方式(急性照射、慢性照射)

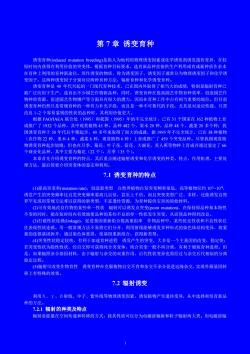

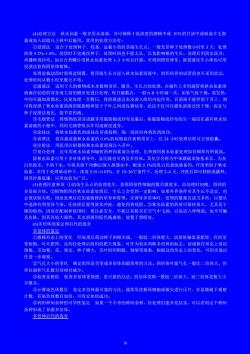

等对植物辐射敏感性的影响。 7.2.4.2辐射剂量的确定 采用适宜的剂量对提高诱变育种效率至关重要。适宜诱变剂量的确定,须根据处理材料的辐射敏感性, 拟改良的目标性状、诱变因素的作用和处理的条件而定。 确定适宜诱变剂量的指标,以往多以LDso(使50%植株存活的剂量)或GDs0(使生长势下降50%的 剂量)作参考,近来有些研究者提出用VID0(使活力指数下降50%的剂量)来预测,VID50≈75~80%LD50 表7-1园艺植物辐射诱变适宜剂表 植物种类 辐射材料 射线种类剂量(Gy) 植物种类辐射材料 射线种类 剂量(Gy) 花椰菜 干种子 800-850 人参 干种子 4060 莴苣 干种子 Y 50100 早小菊 干种子 X、Y 50-60 豇豆 干种子 Y 300-634 百合 休眠鳞茎 X、Y 2.5-3 四季豆 干种子 130-180 杜鹃 嫩枝插条 X、Y 50-70 芹菜 干种子 Y 85-100 仙客来 干种子 Y 22150 大蒜 萌动鳞茎 Y 79 唐菖蒲 休眠球茎 X、Y 70-80 大葱 干种子 Y 73 君子兰 干种子 700800 草莓 幼嫩茎 Y 100150 矮牵牛 干种子 Y 150-200 葡萄 枝条 Y 3040 金盏菊 干种子 700-800 山楂 芽条 Y 40 水仙 休眠鳞茎 2 7.510 苦瓜 干种子 300634 小苍兰 休眠鳞茎 2 4050 荔枝 接穗 9.517.3 一串红 干种子 150-200 甜菜 干种子 400500 山茶 嫩枝插条 10~330 玫瑰 芽条 378 三色堇 干种子 200~300 7.2.5辐射处理的主要方法 辐射处理的方法有外照射和内照射。外照射包括急性照射和慢性照射以及累积照射等,但目前应用最 广泛的仍为急性照射,活体慢照射国外应用较多(需要Y圃、Y温室等慢照射设施)。 7.2.5.1外照射 外照射是指被照射的种子、球茎、块茎、鳞茎、花粉、植株等所受的辐射来自外部的某一辐射源。目 前应用在外照射中的主要是X、Y射线、快中子或热中子。由于外照射方法简便安全,可大量处理辐射材 料,所以在辐射育种中广为应用。 外照射处理植物的部位和方法: (1)种子照射种子的方法有处理干种子、湿种子、萌动种子。应用较多的是处理干种子。处理干种子 的优点是:能处理大量种子:操作方便:便于运输和贮藏:受环境条件的影响小,经过辐射处理的种子, 没有污染和散射等问题。 由于辐射诱变产生的有利突变频率小,因此处理的种子不宜过小。而且种子在辐射前应进行处理,对 小粒种子进行风选或水选,以保证种子的纯净、饱满:种子事射处理后,要及时播种,否则会因贮藏时间 的延长而降低辐射效应,一般以不超过半个月为宜。 (②)无性繁殖器官优点是一旦获得好的突变体,就可直接繁殖利用。诱变的部位最常用的是植物的繁 殖部分,如各种类型的鳞茎、块茎、球茎、块根、插穗、幼芽等。 为使辐射剂量均匀,辐射材料不能过大,如辐射插穗,其长度应小于20cm,捆粗以5~10cm为宜。同 时,在辐射处理时必须注意用屏蔽法保护发根的部位,或用屏蔽法保护接穗嫁接部位的形成层,以提高扦 插和嫁接的成活率。 (3)花粉与照射种子相比,优点是很少产生嵌合体,(因花粉一旦生变异,其受精卵便成为异质结合子 将来便发育为异质结合的植株)通过自交,其后代可以分离出许多突变体。 照射花粉一般有两种方法:一种是收集花粉进行照射,处理后立即授粉:另一种方法是照射植株上的 花粉,然后收集处理过的花粉授粉于己去雄的植株上。 (4)子房射线对卵细胞影响较大,可引起后代较大的变异,有时可诱发孤雌生殖(在处理自花授粉植物

4 等对植物辐射敏感性的影响。 7.2.4.2 辐射剂量的确定 采用适宜的剂量对提高诱变育种效率至关重要。适宜诱变剂量的确定,须根据处理材料的辐射敏感性, 拟改良的目标性状、诱变因素的作用和处理的条件而定。 确定适宜诱变剂量的指标,以往多以 LD50(使 50%植株存活的剂量)或 GD50(使生长势下降 50%的 剂量)作参考,近来有些研究者提出用 VID50(使活力指数下降 50%的剂量)来预测,VID50≈75~80%LD50。 表 7-1 园艺植物辐射诱变适宜剂表 植物种类 辐射材料 射线种类 剂量(Gy) 植物种类 辐射材料 射线种类 剂量(Gy) 花椰菜 干种子 γ 800~850 人参 干种子 γ 40~60 莴苣 干种子 γ 50~100 早小菊 干种子 Χ、γ 50~60 豇豆 干种子 γ 300~634 百合 休眠鳞茎 Χ、γ 2.5~3 四季豆 干种子 γ 130~180 杜鹃 嫩枝插条 Χ、γ 50~70 芹菜 干种子 γ 85~100 仙客来 干种子 γ 22~150 大蒜 萌动鳞茎 γ 7~9 唐菖蒲 休眠球茎 Χ、γ 70~80 大葱 干种子 γ 73 君子兰 干种子 γ 700~800 草莓 幼嫩茎 γ 100~150 矮牵牛 干种子 γ 150~200 葡萄 枝条 γ 30~40 金盏菊 干种子 γ 700~800 山楂 芽条 γ 40 水仙 休眠鳞茎 γ 7.5~10 苦瓜 干种子 γ 300~634 小苍兰 休眠鳞茎 γ 40~50 荔枝 接穗 γ 9.5~17.3 一串红 干种子 γ 150~200 甜菜 干种子 γ 400~500 山茶 嫩枝插条 γ 10~330 玫瑰 芽条 γ 378 三色堇 干种子 γ 200~300 7.2.5 辐射处理的主要方法 辐射处理的方法有外照射和内照射。外照射包括急性照射和慢性照射以及累积照射等,但目前应用最 广泛的仍为急性照射,活体慢照射国外应用较多(需要γ圃、γ温室等慢照射设施)。 7.2.5.1 外照射 外照射是指被照射的种子、球茎、块茎、鳞茎、花粉、植株等所受的辐射来自外部的某一辐射源。目 前应用在外照射中的主要是Χ、γ射线、快中子或热中子。由于外照射方法简便安全,可大量处理辐射材 料,所以在辐射育种中广为应用。 外照射处理植物的部位和方法: (1)种子 照射种子的方法有处理干种子、湿种子、萌动种子。应用较多的是处理干种子。处理干种子 的优点是:能处理大量种子;操作方便;便于运输和贮藏;受环境条件的影响小,经过辐射处理的种子, 没有污染和散射等问题。 由于辐射诱变产生的有利突变频率小,因此处理的种子不宜过小。而且种子在辐射前应进行处理,对 小粒种子进行风选或水选,以保证种子的纯净、饱满;种子事射处理后,要及时播种,否则会因贮藏时间 的延长而降低辐射效应,一般以不超过半个月为宜。 (2)无性繁殖器官 优点是一旦获得好的突变体,就可直接繁殖利用。诱变的部位最常用的是植物的繁 殖部分,如各种类型的鳞茎、块茎、球茎、块根、插穗、幼芽等。 为使辐射剂量均匀,辐射材料不能过大,如辐射插穗,其长度应小于 20cm,捆粗以 5~10cm 为宜。同 时,在辐射处理时必须注意用屏蔽法保护发根的部位,或用屏蔽法保护接穗嫁接部位的形成层,以提高扦 插和嫁接的成活率。 (3)花粉 与照射种子相比,优点是很少产生嵌合体,(因花粉一旦生变异,其受精卵便成为异质结合子, 将来便发育为异质结合的植株)通过自交,其后代可以分离出许多突变体。 照射花粉一般有两种方法:一种是收集花粉进行照射,处理后立即授粉;另一种方法是照射植株上的 花粉,然后收集处理过的花粉授粉于已去雄的植株上。 (4)子房 射线对卵细胞影响较大,可引起后代较大的变异,有时可诱发孤雌生殖(在处理自花授粉植物

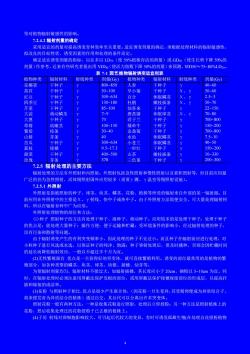

时,处理前要进行人工去雄,辐射后用正常花粉授粉),由于卵细胞对辐射较为敏感,处理时用较低的剂量。 (⑤)单细胞、愈伤组织近年随着生物工程技术的发展,采用离体培养辐射育种,使获得纯合突变体和 缩短育种年限成为可能。照射单细胞,可避免或限制嵌合体的形成,目前己在菊花、一品红等植物上获得 较好效果。 7.2.5.2内照射指将辐射源引进受照射植物体内部的方法。常用于内照射的有2P、6S、1℃等放射性 元素的化合物。其方法有用放射性同位素溶液浸泡种子或枝条,或将放射性同位素溶液注入植物的茎杆、 枝条、芽等部位,或施于土壤中使植物吸收,或者将放射性的4℃供给植物,借助于光合作用所形成的产 物来进行内照射。 由于内照射诱变需要一定的实验设备:试验过程中需要防护设施,以预防放射性同位素的污染:同时 由于放射性同位素的吸收剂量不易测定,处理效果不完全一致,因而目前在育种上应用较少。 7.2.5.3太空辐射空间环境的显著特点是高真空、微重力和强辐射。经空间飞行的植物种子在地面发 芽后,其染色体畸变频率有较大幅度的增加。空间环境引起染色体畸变进而导致植物遗传性状变异的原因 尚未弄清楚,但宇宙辐射是其中原因之一。当植物种子被宇宙射线中的高能重离子(H☑E)击中后,种子 中有更多的多重染色体畸变,而且H☑E击中的部位不同,畸变情况亦有不同,根尖分生组织和胚性分生 细胞被击中时,畸变率最高。微重力也在生物效应中起作用,主要通过增加种子对其它诱变因素的敏感性 而实现染色体损伤。 我国自1987年以来,已多次利用返回式卫星搭载植物种子,获得了大量的变异类型,涉及到主要粮 食及蔬菜作物,并己培育出一些新的变异类型和具有优良农艺性状的新品系,如卫星87-2青椒新品系己在 东北试种300余ha。 除用卫星外,还可用高空气球搭载种子在30~40km高空滞留,同样可以获得特异的优良种质。 7.3化学诱变 利用化学诱变剂(mutagen)诱发植物产生遗传变异,以选育新品种的技术。 7.3.1种类及特性 化学诱变剂的种类很多,数量很大,约有近千种化学物质,然而,在栽培作物中,只有30多种具有 真正的诱变效果。目前最有效和应用较多的诱变剂有烷化剂、叠氮化合物和以秋水仙素为代表的多倍体药 剂。 (1)烷化剂化学诱变中最主要的一类是诱变剂,带有一个或多个活泼的烷基,这些烷基能转移到其它 电子密度较高的分子中去。表7-2中列出了化学诱变育种中一些常要的烷化剂。 表7-2 几种主要烷化剂的特性 诱变剂 特性 保存方法 性质 密 度 水溶性 熔点和沸 pH=7水中半 分子量 (g/ml) 点 衰期 甲基磺酸乙酯 无色液体 D25=1.203 8% 沸点85-86 20℃ 30℃ 124 室温避光 4 93小时 26小时 (EMS) ℃ 亚硝基乙基脲 黄色固体 微溶 熔 点 117 4℃ (NEH) 98-100℃ 乙烯亚胺(E) 无色液体 D20=0.833 溶 沸点56℃ 43 室温避光 4 /760mmHg 硫酸二乙酯 无色液体 1.18 不溶 沸点208℃ 20℃ 30℃ 154 室温避光 3.4小时 (DES) 1小时 N甲基N-硝 黄色固体 溶 熔点118℃ 147 低温避光 基-N亚硝基胍 (MNNG)

5 时,处理前要进行人工去雄,辐射后用正常花粉授粉),由于卵细胞对辐射较为敏感,处理时用较低的剂量。 (5)单细胞、愈伤组织 近年随着生物工程技术的发展,采用离体培养辐射育种,使获得纯合突变体和 缩短育种年限成为可能。照射单细胞,可避免或限制嵌合体的形成,目前已在菊花、一品红等植物上获得 较好效果。 7.2.5.2 内照射 指将辐射源引进受照射植物体内部的方法。常用于内照射的有 32P、36S、14C 等放射性 元素的化合物。其方法有用放射性同位素溶液浸泡种子或枝条,或将放射性同位素溶液注入植物的茎杆、 枝条、芽等部位,或施于土壤中使植物吸收,或者将放射性的 14C 供给植物,借助于光合作用所形成的产 物来进行内照射。 由于内照射诱变需要一定的实验设备;试验过程中需要防护设施,以预防放射性同位素的污染;同时, 由于放射性同位素的吸收剂量不易测定,处理效果不完全一致,因而目前在育种上应用较少。 7.2.5.3 太空辐射 空间环境的显著特点是高真空、微重力和强辐射。经空间飞行的植物种子在地面发 芽后,其染色体畸变频率有较大幅度的增加。空间环境引起染色体畸变进而导致植物遗传性状变异的原因 尚未弄清楚,但宇宙辐射是其中原因之一。当植物种子被宇宙射线中的高能重离子(HZE)击中后,种子 中有更多的多重染色体畸变,而且 HZE 击中的部位不同,畸变情况亦有不同,根尖分生组织和胚性分生 细胞被击中时,畸变率最高。微重力也在生物效应中起作用,主要通过增加种子对其它诱变因素的敏感性 而实现染色体损伤。 我国自 1987 年以来,已多次利用返回式卫星搭载植物种子,获得了大量的变异类型,涉及到主要粮 食及蔬菜作物,并已培育出一些新的变异类型和具有优良农艺性状的新品系,如卫星 87-2 青椒新品系已在 东北试种 300 余 ha。 除用卫星外,还可用高空气球搭载种子在 30~40km 高空滞留,同样可以获得特异的优良种质。 7.3 化学诱变 利用化学诱变剂(mutagen)诱发植物产生遗传变异,以选育新品种的技术。 7.3.1 种类及特性 化学诱变剂的种类很多,数量很大,约有近千种化学物质,然而,在栽培作物中,只有 30 多种具有 真正的诱变效果。目前最有效和应用较多的诱变剂有烷化剂、叠氮化合物和以秋水仙素为代表的多倍体药 剂。 (1)烷化剂 化学诱变中最主要的一类是诱变剂,带有一个或多个活泼的烷基,这些烷基能转移到其它 电子密度较高的分子中去。表 7-2 中列出了化学诱变育种中一些常要的烷化剂。 表 7-2 几种主要烷化剂的特性 诱变剂 特性 保存方法 性质 密 度 (g/ml) 水溶性 熔点和沸 点 pH=7 水中半 衰期 分子量 甲基磺酸乙酯 (EMS) 无色液体 D25=1.203 4 8% 沸点 85-86 ℃ 20℃ 93 小时 30℃ 26 小时 124 室温避光 亚硝基乙基脲 (NEH) 黄色固体 微溶 熔 点 98-100℃ 117 4℃ 乙烯亚胺(EI) 无色液体 D20=0.833 4 溶 沸点 56℃ /760mmHg 43 室温避光 硫酸二乙酯 (DES) 无色液体 1.18 不溶 沸点 208℃ 20℃ 3.4 小时 30℃ 1 小时 154 室温避光 N- 甲 基 -N’- 硝 基-N 亚硝基胍 (MNNG) 黄色固体 溶 熔点 118℃ 147 低温避光

亚硝基乙基尿粉红色液 D17=1.088 沸点53℃ 30℃ 146 84小时 烷NE) 体 /5mmHg 叠氮化 钠 白色固体 D20=1.846 65 4 (NaN;) (2)碱基类似物与DNA碱基相类似的化合物,能渗入到DNA分子中,且不妨碍DNA的复制。目前 常用的有嘧啶类似物,如5-溴尿嘧啶(BU、5-溴去氧尿核甙BdR)。腺嘌呤类似物,如2-氨基-嘌呤AP)。 尿嘧啶的异构体,如马来酰肼(M。 (3)嵌入剂丫啶橙、二氨基丫啶。 (4)无机化合物HO2、LiCl、MnC2、CuSO4、亚硝酸等 (⑤)生物碱石蒜碱、秋水仙碱、喜树碱、长春花碱等。 (6)简单有机类化合物抗生素、甲醛、乳酸、链霉素、氨基甲酸乙酯、重氮甲烷、重氮丝氨酸等。 7.3.2作用机理 (1)碱基类似物的诱变机制碱基类似物的分子结构与天然碱基非常相似,它们能在DNA复制过程中 掺入到DNA中,引起配对错误,从而由一种碱基对替换成另一种碱基对。如2-氨基嘌呤(2AP),主要置 换腺嘌呤,从而起A-T到G-C的转换。 (2)改变DNA结构的诱变剂羟胺(NHOH):是一种重要的诱变剂,也是已知的最专一怀的点突变 诱变剂,只能与DNA中的胞嘧啶起作用,诱发G-C到A-T的转换。 ①烷化剂具有一个或多个活性烷基,这些烷基能被转移到其它分子上置换氢原子。一个典型的烷化 作用反应,可用下式表示X+YRX+Y,其中X是亲核中心,RY是烷化剂。烷化剂对生物系统作用 的重点主要是核酸,对修复酶的钝化也有一定作用。DNA的磷酸基是烷化作用的最初反应位置,反应后 形成不稳定的磷酸酯,水解成磷酸和去氧核糖,致使DNA链断裂。除此之外,烷化基还使碱基发生烷化 作用,烷化作用最容易在鸟嘌呤的N7位置发生,造成G-C向A-T的转换或TA向C-G的颠换。 ②亚硝酸能使腺嘌呤(A)脱去氨基成为次黄嘌呤,次黄嘌呤不能与胸腺嘧啶配对,却能与胞嘧啶 配对,这样受亚硝酸处理的DNA分子中就有次黄嘌呤,经过DNA复制,使原来的A-T对转换成G-C对。 (3)叠氮化物NN3是目前诱变效率最高的一种诱变剂,是一种点突变剂,与DNA的作用方式是碱基 替换,因此处理种子最适宜的时间是DNA合成开始时。 (4)嵌入剂是一类能引起移码突变的化合物,常用的有丫啶橙、二氨基丫啶。它们都有是扁平的三环 化合物,大小和嘌呤-嘧啶对大致相等,它能结合到DNA上,并插入邻近的碱基之间,使DNA骨架变形, 导致染色体配对交换过程中不等价交换,形成两个重组分子,一个多一个碱基对,加一个小一个碱基对, 造成识别和阅读错误产生移码突变。丫啶类物质诱发的移码突变只能由丫啶剂诱发回复。 7.3.3处理方法 有浸渍法、涂抹法、滴液法、注入法、熏蒸法以及施入培养液培养法等。植物的各个部分都可用化学 诱变剂进行处理,既可用诱变剂浸泡种子或枝条、鳞茎、块茎、块根,使诱变剂吸入组织内部,产生诱变 作用。其步骤如下: (1)预处理在诱变处理前,先用水浸泡种子,使其敏感性提高。试验证明,浸泡能提高细胞膜透 性,加速诱变剂的吸收,同时使细胞代谢和合成活跃起来,促进DNA的合成,这个现象称水合作用。如 能在水中加入适量生长素,更可提高诱变效果。 (2)药液处理药剂的溶解度、处理时间、处理时的温度、H值、诱变材料的组织结构、生长特性 等,都会影响诱变效果。一般宜在0-I0℃低温下进行,其作用在延缓诱变剂的水解速度,使药剂在种子吸 收过程中保持相对稳定的浓度,并抑制在诱变剂吸收期生物体代谢的变化。如:磺酸乙酯及硫酸二乙酯水 解后产生强酸,显著提高生理损伤,降低诱变后代植株成活率。因此使用时要注意选择适当的缓冲液和一 定的浓度。一般认为磷酸缓冲液最好,其pH值控制在7~9范围内。 (3)后处理处理后植物材料应马上漂洗,防止残留药效造成进一光生理损伤。经处理的种子应马

6 亚硝基乙基尿 烷(NEU) 粉红色液 体 D17=1.088 4 沸点 53℃ /5mmHg 30℃ 84 小时 146 叠氮化钠 (NaN3) 白色固体 D20=1.846 4 65 (2)碱基类似物 与 DNA 碱基相类似的化合物,能渗入到 DNA 分子中,且不妨碍 DNA 的复制。目前 常用的有嘧啶类似物,如 5-溴尿嘧啶(BU)、5-溴去氧尿核甙(BudR)。腺嘌呤类似物,如 2-氨基-嘌呤(AP)。 尿嘧啶的异构体,如马来酰肼(MH)。 (3)嵌入剂 丫啶橙、二氨基丫啶。 (4)无机化合物 H2O2、LiCl、MnCl2、CuSO4、亚硝酸等。 (5)生物碱 石蒜碱、秋水仙碱、喜树碱、长春花碱等。 (6)简单有机类化合物 抗生素、甲醛、乳酸、链霉素、氨基甲酸乙酯、重氮甲烷、重氮丝氨酸等。 7.3.2 作用机理 (1)碱基类似物的诱变机制 碱基类似物的分子结构与天然碱基非常相似,它们能在 DNA 复制过程中 掺入到 DNA 中,引起配对错误,从而由一种碱基对替换成另一种碱基对。如 2-氨基嘌呤(2AP),主要置 换腺嘌呤,从而引起 A-T 到 G-C 的转换。 (2)改变 DNA 结构的诱变剂 羟胺(NH2OH):是一种重要的诱变剂,也是已知的最专一怀的点突变 诱变剂,只能与 DNA 中的胞嘧啶起作用,诱发 G-C 到 A-T 的转换。 ①烷化剂 具有一个或多个活性烷基,这些烷基能被转移到其它分子上置换氢原子。一个典型的烷化 作用反应,可用下式表示 X-+RY RX+Y-,其中 X 是亲核中心,RY 是烷化剂。烷化剂对生物系统作用 的重点主要是核酸,对修复酶的钝化也有一定作用。DNA 的磷酸基是烷化作用的最初反应位置,反应后 形成不稳定的磷酸酯,水解成磷酸和去氧核糖,致使 DNA 链断裂。除此之外,烷化基还使碱基发生烷化 作用,烷化作用最容易在鸟嘌呤的 N7 位置发生,造成 G-C 向 A-T 的转换或 T-A 向 C-G 的颠换。 ②亚硝酸 能使腺嘌呤(A)脱去氨基成为次黄嘌呤,次黄嘌呤不能与胸腺嘧啶配对,却能与胞嘧啶 配对,这样受亚硝酸处理的 DNA 分子中就有次黄嘌呤,经过 DNA 复制,使原来的 A-T 对转换成 G-C 对。 (3)叠氮化物 NaN3 是目前诱变效率最高的一种诱变剂,是一种点突变剂,与 DNA 的作用方式是碱基 替换,因此处理种子最适宜的时间是 DNA 合成开始时。 (4)嵌入剂 是一类能引起移码突变的化合物,常用的有丫啶橙、二氨基丫啶。它们都有是扁平的三环 化合物,大小和嘌呤-嘧啶对大致相等,它能结合到 DNA 上,并插入邻近的碱基之间,使 DNA 骨架变形, 导致染色体配对交换过程中不等价交换,形成两个重组分子,一个多一个碱基对,加一个小一个碱基对, 造成识别和阅读错误产生移码突变。丫啶类物质诱发的移码突变只能由丫啶剂诱发回复。 7.3.3 处理方法 有浸渍法、涂抹法、滴液法、注入法、熏蒸法以及施入培养液培养法等。植物的各个部分都可用化学 诱变剂进行处理,既可用诱变剂浸泡种子或枝条、鳞茎、块茎、块根,使诱变剂吸入组织内部,产生诱变 作用。其步骤如下: (1)预处理 在诱变处理前,先用水浸泡种子,使其敏感性提高。试验证明,浸泡能提高细胞膜透 性,加速诱变剂的吸收,同时使细胞代谢和合成活跃起来,促进 DNA 的合成,这个现象称水合作用。如 能在水中加入适量生长素,更可提高诱变效果。 (2)药液处理 药剂的溶解度、处理时间、处理时的温度、pH 值、诱变材料的组织结构、生长特性 等,都会影响诱变效果。一般宜在 0~10℃低温下进行,其作用在延缓诱变剂的水解速度,使药剂在种子吸 收过程中保持相对稳定的浓度,并抑制在诱变剂吸收期生物体代谢的变化。如:磺酸乙酯及硫酸二乙酯水 解后产生强酸,显著提高生理损伤,降低诱变后代植株成活率。因此使用时要注意选择适当的缓冲液和一 定的浓度。一般认为磷酸缓冲液最好,其 pH 值控制在 7~9 范围内。 (3)后处理 处理后植物材料应马上漂洗,防止残留药效造成进一步生理损伤。经处理的种子应马

上播种,否则应在04℃下短期贮藏,使细胞代谢处于休止状态,避免损伤增加。 诱变处理时应注意的问题:诱变剂都有程度不同的毒性,有的如烷化剂是潜在的致癌剂,因此在处理 时避免与皮肤接触或吸入它的气体,一般多在具有通风管密闭条件的超净台上戴乳胶手套进行操作。处理 后要用流水冲洗植物材料,时间10~30分钟,防止残存诱变剂对处理材料的损伤:也可根据化学诱变剂的 化学特性,使用一些化学“清除剂”,如甘氨酸以解除氮芥的作用,疏代硫酸钠可解除MS和DES的作用。 播种前防止种子风干,以免提高种子诱变浓度,造成损害。 7.4突变体(mutant)的鉴定、利用 7.4.1突变体的鉴定 突变体的筛选和鉴定在诱变育种中具有举足轻重的地位。由于目前的人工诱发突变频率仍然很低,因 而往往需要对大群体进行筛选才能获得符合育种目标的突变体。随着育种目标的更新和对品种要求的提 高,突变体的筛选变得更加困难,越来越制约诱变育种技术的效率和应用范围。 (1)形态学鉴定诱变育种中最常用的方法。一般将所获得的突变体与原品种一起种植于田间,在主要 生育时期,目测或借助于简单工具进行观察、记载、考种。成熟期、株高、粒重、粒数等性关可通过这种 方法从形态上直接或间接识别。但由于气候、土壤、种植密度等的影响均会引起性状的变异,从而造成不 同年份和不同材料间性状的差异,给突变体的鉴定带来了一定的困难。抗干旱、盐害等性状突变也可在自 然或人工条件下依据形态差异直接加以鉴别,或利用性状的相关性间接鉴定。 (2)细胞学鉴定多用来鉴定突体的染色体的结构变异。鉴定所用的材料为突变体的初生根,先将其在 乙醇-冰醋酸中固定,然后在盐酸中解离,Schiff试剂染色后在载玻片上压片,最后在显微镜下镜检有丝分 裂后期细胞中的染色体桥和断片以及中期染色体的断裂、易位、环等形态变化,确定突变体是否存在染色 体结构变异。 (3)DNA分子标记与突变体的筛选和鉴定DNA遗传标记在育种研究中具有广泛的应用前景,而其中 最基本的是“标记辅助选择”(Marker-assisted Selection),指通过分析某一个体或株系的DNA标记,间接 对某些农艺性状进行选择。 在进行标记辅助选择时,首先要找到与目标性状紧密连锁的分子标记,然后在分离群体中对个体逐个 进行分析,从而确定入选单株。由于DNA标记不受环境条件和发育时期的影响,因而可以增加选择的可 靠性,且可在实验室完成,为复杂性状的鉴定提供了一条快速便捷的途径,尤其是对那些当代不能表达需 要通过杂交在其F1代才能鉴定的性状、在杂合体中不能表达的隐性性状、因受环境条件的影响难以正常 表达的数量性状、无法通过肉眼或仪器分析方法进行选择的突变体。 DNA分子标记在突变体的筛选和鉴定中的应用前景 ①突变体的初选所有的突变最终归于DNA水平上的碱基变化,因此在分析某一性状突变之前,先 对M2个体检测DNA发生突为与否,不但可以极大地缩小筛选群体植株的数目,也可从根本上排除环境 条件和显性作用造成的选漏,对确定突变体的个体加以繁殖,扩大群体,有目的地对某些性状作进一步的 分析。 ②直接选择突变体分子遗传学的迅速发展,基因与性状之间的关系正被逐步揭开,对一些重要性状 遗传基础的认识也取得了长足的进步。对这些性状完成可以运用PCR技术在M2群体中直接筛选 ③突变基因库的建立在过去的诱变育种中,往往只注意外观性状改变的突变,而对其它性状的突变 未引起足够注意,从而使许多优良的种质资源流失。用DNA标记,可以发现大量突变体,通过进一步整 理、观察、保存,丰富现有种质资源,供杂交育种或分子育种应用。 ④存在的问题费用较高分子遗传学研究比较薄弱,尤其是对重要农艺性状的分子遗传学知识还比 较缺乏,尚难用分子标记对这些性状进行选择。 7.4.2突变体的利用

7 上播种,否则应在 0~4℃下短期贮藏,使细胞代谢处于休止状态,避免损伤增加。 诱变处理时应注意的问题:诱变剂都有程度不同的毒性,有的如烷化剂是潜在的致癌剂,因此在处理 时避免与皮肤接触或吸入它的气体,一般多在具有通风管密闭条件的超净台上戴乳胶手套进行操作。处理 后要用流水冲洗植物材料,时间 10~30 分钟,防止残存诱变剂对处理材料的损伤;也可根据化学诱变剂的 化学特性,使用一些化学“清除剂”,如甘氨酸以解除氮芥的作用,硫代硫酸钠可解除 MMS 和 DES 的作用。 播种前防止种子风干,以免提高种子诱变浓度,造成损害。 7.4 突变体(mutant)的鉴定、利用 7.4.1 突变体的鉴定 突变体的筛选和鉴定在诱变育种中具有举足轻重的地位。由于目前的人工诱发突变频率仍然很低,因 而往往需要对大群体进行筛选才能获得符合育种目标的突变体。随着育种目标的更新和对品种要求的提 高,突变体的筛选变得更加困难,越来越制约诱变育种技术的效率和应用范围。 (1)形态学鉴定 诱变育种中最常用的方法。一般将所获得的突变体与原品种一起种植于田间,在主要 生育时期,目测或借助于简单工具进行观察、记载、考种。成熟期、株高、粒重、粒数等性关可通过这种 方法从形态上直接或间接识别。但由于气候、土壤、种植密度等的影响均会引起性状的变异,从而造成不 同年份和不同材料间性状的差异,给突变体的鉴定带来了一定的困难。抗干旱、盐害等性状突变也可在自 然或人工条件下依据形态差异直接加以鉴别,或利用性状的相关性间接鉴定。 (2)细胞学鉴定 多用来鉴定突体的染色体的结构变异。鉴定所用的材料为突变体的初生根,先将其在 乙醇-冰醋酸中固定,然后在盐酸中解离,Schiff 试剂染色后在载玻片上压片,最后在显微镜下镜检有丝分 裂后期细胞中的染色体桥和断片以及中期染色体的断裂、易位、环等形态变化,确定突变体是否存在染色 体结构变异。 (3)DNA 分子标记与突变体的筛选和鉴定 DNA 遗传标记在育种研究中具有广泛的应用前景,而其中 最基本的是“标记辅助选择”(Marker-assisted Selection),指通过分析某一个体或株系的 DNA 标记,间接 对某些农艺性状进行选择。 在进行标记辅助选择时,首先要找到与目标性状紧密连锁的分子标记,然后在分离群体中对个体逐个 进行分析,从而确定入选单株。由于 DNA 标记不受环境条件和发育时期的影响,因而可以增加选择的可 靠性,且可在实验室完成,为复杂性状的鉴定提供了一条快速便捷的途径,尤其是对那些当代不能表达需 要通过杂交在其 F1 代才能鉴定的性状、在杂合体中不能表达的隐性性状、因受环境条件的影响难以正常 表达的数量性状、无法通过肉眼或仪器分析方法进行选择的突变体。 DNA 分子标记在突变体的筛选和鉴定中的应用前景 ①突变体的初选 所有的突变最终归于 DNA 水平上的碱基变化,因此在分析某一性状突变之前,先 对 M2 个体检测 DNA 发生突为与否,不但可以极大地缩小筛选群体植株的数目,也可从根本上排除环境 条件和显性作用造成的选漏,对确定突变体的个体加以繁殖,扩大群体,有目的地对某些性状作进一步的 分析。 ②直接选择突变体 分子遗传学的迅速发展,基因与性状之间的关系正被逐步揭开,对一些重要性状 遗传基础的认识也取得了长足的进步。对这些性状完成可以运用 PCR 技术在 M2 群体中直接筛选。 ③突变基因库的建立 在过去的诱变育种中,往往只注意外观性状改变的突变,而对其它性状的突变 未引起足够注意,从而使许多优良的种质资源流失。用 DNA 标记,可以发现大量突变体,通过进一步整 理、观察、保存,丰富现有种质资源,供杂交育种或分子育种应用。 ④存在的问题 费用较高 分子遗传学研究比较薄弱,尤其是对重要农艺性状的分子遗传学知识还比 较缺乏,尚难用分子标记对这些性状进行选择。 7.4.2 突变体的利用

(1)直接利用根据育种目标,对诱发获得的突变体进行产量、抗性、适应性等方面的评价、鉴定与区 域化试验后,作为品种直接在生产上应用。如鲁西瓜1号、中育7号柑桔、朝辐1号梨、龙白1号大白菜、 月季品种‘霞光万道’、荷花品种‘点额妆’等。 (2)间接利用作为种质资源在品种改良中应用,可将其与其它优良品种或原品种或与不同品种的不同 突变体杂交,然后从中选育新品种。如甜菜品种‘甜研301'。 推荐读物 1.夏英武编.作物诱变育种北京:中国农业出版社,1993 2. 徐冠仁主编植物诱变育种学.北京:中国农业出版社,1996 主要参考文献 1. 王琳清.1992.我国植物诱变育种进展剖析.核农学通报.13:282-295 2.高健、卢惠萍.2000.花卉辐射诱变育种研究进展.安徽农业大学学报,27(3):228-230 第8章倍性育种 倍性育种是指利用物理诱变因素或化学诱变剂诱发植物细胞染色体发生变化,产生整倍性变异 (euploidy variation)和非整倍性变异aneuploidy variation),根据育种目标,从中选育新品种或选育育种亲本 的方法。 倍性育种在创造远缘杂交育种中的中间亲本,促进不同植物分类单位间的遗传传递和克服杂种不孕性 等方面具有重要的育种价值。 倍性育种在短短几十年的时间内,取得了不少研究成果。如在多倍体育种方面,从1937年发现秋水 仙素能诱导多倍体的方法以来,38个国家(主要集中在前苏联、印度)已在150属的若干种上开展了研究 工作,其中研究最广泛的是甜菜属(B1a)、马铃薯、三叶草、棉花、西瓜、黄瓜、烟草、桑等,同时在三 倍体茶、四倍体大叶种茶、多倍体金鱼草、百日草、四季报春、四倍体麝香百合等观赏植物的选育上也取 得可喜的成绩。单倍体育种方面,自1964年Gua培育出单倍体曼陀罗后,国内外的研究者己相继在滨藜 叶枸桤、杨、橡胶、枳克、柑桔、葡萄、楸子、苹果、欧洲七叶树、荔枝等物种上获得了单倍体植株,在 加速植物育种方面直到巨大作用。 本章首先介绍倍性的种类和特点,其后重点阐述多倍体和单倍体的育种方法,最后简要介绍非整倍体 在遗传育种中的应用。 8.1倍性种类及特点 (I)整倍体变异(euploidy variation):植物染色体数目出现与染色体基数呈倍数性关系的变异。整倍体变 异变异的结果是产生多倍体(polyploid)和单倍体(haploid). (2)非整倍体变异(aneuploid variation):植物染色体数目变化只在整倍体基础上增加或减少1条、1对或 2条不同染色体或染色体臂,不与染色体基数成倍性关系的变异。非整倍体变异的结果是产生单体 (monosomic)、缺体(nullisomic)、三体(trisomic)、四体(tetrasomic)等植物。 8.2多倍体育种 利用染色体加倍技术,按照一定的育种目标,在其加倍后代中选育新品种的过程。 8.2.1多倍体的种类 (I)同源多倍体(autopolyploid)多倍体细胞所含的染色体组来源相同。形成的主要原因细胞在有丝分

8 (1)直接利用 根据育种目标,对诱发获得的突变体进行产量、抗性、适应性等方面的评价、鉴定与区 域化试验后,作为品种直接在生产上应用。如鲁西瓜 1 号、中育 7 号柑桔、朝辐 1 号梨、龙白 1 号大白菜、 月季品种‘霞光万道’、荷花品种‘点额妆’等。 (2)间接利用 作为种质资源在品种改良中应用,可将其与其它优良品种或原品种或与不同品种的不同 突变体杂交,然后从中选育新品种。如甜菜品种‘甜研 301’。 推荐读物 1. 夏英武编.作物诱变育种.北京:中国农业出版社,1993 2. 徐冠仁主编.植物诱变育种学. 北京:中国农业出版社,1996 主要参考文献 1. 王琳清.1992.我国植物诱变育种进展剖析.核农学通报,13:282-295 2. 高健、卢惠萍.2000.花卉辐射诱变育种研究进展.安徽农业大学学报,27(3):228-230 第 8 章 倍性育种 倍性育种是指利用物理诱变因素或化学诱变剂诱发植物细胞染色体发生变化,产生整倍性变异 (euploidy variation)和非整倍性变异(aneuploidy variation),根据育种目标,从中选育新品种或选育育种亲本 的方法。 倍性育种在创造远缘杂交育种中的中间亲本,促进不同植物分类单位间的遗传传递和克服杂种不孕性 等方面具有重要的育种价值。 倍性育种在短短几十年的时间内,取得了不少研究成果。如在多倍体育种方面,从 1937 年发现秋水 仙素能诱导多倍体的方法以来,38 个国家(主要集中在前苏联、印度)已在 150 属的若干种上开展了研究 工作,其中研究最广泛的是甜菜属(Beta)、马铃薯、三叶草、棉花、西瓜、黄瓜、烟草、桑等,同时在三 倍体茶、四倍体大叶种茶、多倍体金鱼草、百日草、四季报春、四倍体麝香百合等观赏植物的选育上也取 得可喜的成绩。单倍体育种方面,自 1964 年 Guha 培育出单倍体曼陀罗后,国内外的研究者已相继在滨藜 叶枸桤、杨、橡胶、枳壳、柑桔、葡萄、楸子、苹果、欧洲七叶树、荔枝等物种上获得了单倍体植株,在 加速植物育种方面直到巨大作用。 本章首先介绍倍性的种类和特点,其后重点阐述多倍体和单倍体的育种方法,最后简要介绍非整倍体 在遗传育种中的应用。 8.1 倍性种类及特点 (1)整倍体变异(euploidy variation):植物染色体数目出现与染色体基数呈倍数性关系的变异。整倍体变 异变异的结果是产生多倍体(polyploid)和单倍体(haploid)。 (2)非整倍体变异(aneuploid variation):植物染色体数目变化只在整倍体基础上增加或减少 1 条、1 对或 2 条不同染色体或染色体臂,不与染色体基数成倍性关系的变异。非整倍体变异的结果是产生单体 (monosomic)、缺体(nullisomic)、三体(trisomic)、四体(tetrasomic)等植物。 8.2 多倍体育种 利用染色体加倍技术,按照一定的育种目标,在其加倍后代中选育新品种的过程。 8.2.1 多倍体的种类 (1)同源多倍体(autopolyploid) 多倍体细胞所含的染色体组来源相同。形成的主要原因细胞在有丝分

裂或减数分裂过程中纺缍丝的不正常运动造成的。 (2)异源多倍体(allopolyploid)多倍体细胞中所含的染色体组来源不同。其来源有两种:一是由不同种 的亲本(至少一个是多倍体)杂交而来,二是由加倍不同的种杂交所获得的不孕性二倍体杂种染色体而来。 8.2.2多倍体育种的意义 (1)诱导同源多倍体,其目的在于利用染色体加倍后的直接效应,产生大的细胞和植株。如三倍体的 风信子。 (2)诱导异源多倍体,增加种间杂种的染色体数,获得双二倍体(amphiploid),以克服杂种的不育性。 如英国邱园的报春原来的不孕性是由于杂种细胞进行减数分裂时,来自父本的9个染色体与来自母体的9 个染色体性质上存在很大的差异,彼此难以配对,从而使性细胞不能正常发育。但细胞染色体加倍后,减 数分裂时,在36个染色体中,18个来自父本的彼此配为9对,18个来自母本的也配为9对,因而减数分 裂能正常进行,从而获得了可孕的雌雄性细胞。 (3)创造远缘杂交(vide cross或distant hybridization)育种的中间亲本,促进植物不同分类单位间的遗传 传递。 8.2.3多倍体的特点 (1)形态、组织学上的特征多倍体植株一般比原来的二倍体表现出巨大性,如四倍体植株的茎杆比较 粗壮,气孔、花器、花粉粒、果实和种子均明显增大,叶宽厚、色深,特别是大型的气孔和花粉粒常作为 鉴别多倍体的主要标志。 (2)生理特性与二倍体相比,多倍体生长较为迟缓,开花晚,主要由于细胞分裂速度下降和生长素浓 度降低造成。但多倍体的抗病性、抗旱性和适应性远强于二倍体,如多倍体杜鹃及醉鱼草多分布在我国西 南山区,而二倍体只分布于平原。同时,多倍体由于染色体数量的增多,细胞话性也发生了变化,表现在 新陈代谢旺盛,酶活性加强,从而提高了蛋白质、碳水化合物、维生素、植物碱、单宁等的合成速度。如 多倍体甜菜,产糖量提高。 (3)不孕性多倍体结实率低是普遍现象,人工诱发的多倍体,其结实性往往都比二倍体低。一般异源 多倍体的结实性较高,同源多倍体则较低,尤其是三倍体的性细胞在减数分裂时,染色体分配不均匀,以 致形成非整倍的配子,所以表现无籽或种子皱缩,如无籽香蕉、无籽葡萄。 8.2.4人工诱导多倍体的方法 人工诱导多倍体的方法很多,大致可分为物理和化学方法两种。1937年以前多用物理方法诱变,如各 种射线、温度的急剧改变、高速离心力、高温处理、机械损伤刺激:1937年以后,多用化学药剂诱发多倍 体,如秋水仙素、水合三氯乙醛、笑气、富民隆等,但被广泛采用的主要是秋水仙素。 (I)秋水仙素及其加倍作用秋水仙素是从百合科植物秋水仙(Colchium autumnale)的根、茎、种子中提 取出来的一种药剂,性极毒,分子式为C2H5O%N,是一种淡黄色粉末,易溶于水、酒精、氯仿和甲醛。 在一定的浓度范围内,对植物生长和染色体的复制不起破坏作用,但能抑制纺锤丝的形成,从而导致核染 色体数加倍细胞的形成。由于适当浓度的秋水仙素对细胞不致产生严重的毒害,处理后经过一段时间,细 胞仍可恢复常态,继续分裂,发育成多倍体植株。 (2)药液浓度和处理时间处理时所用秋水仙素的浓度是诱导多倍体成败的关键因子之一,太高容易引 起植物的死亡,太低,不能产生作用。一般有效浓度范围为0.0006~1.6%,浓度高低随不同植物和同一植 物的不同组织而异,因而在处理前要预先进行试验,找出某种植物或某种组织的最适浓度,一般以0.2~0.5% 的水溶液浓度效果较好。 处理时间的长短,随植物种类的不同、生长的快慢以及使用的秋水仙素浓度而异。一般处理发芽的种 子或幼苗、细胞分裂周期短的植物,处理时间可适当缩短:秋水仙素浓度越高,处理时间则愈短。一般浓 度高、处理时间短的效果优于浓度小、处理时间长的效果。处理种子、组织或器官,一般不少于24小时, 而对于萌动的种子及幼苗,处理时间应适当缩短。 (3)处理时的温度处理时的温度高低,对成功率的大小有直接的关系。在18~25℃范围内,越高成功 的可能性越大。药剂的浓度与处理时的温度也有关系,温度低时所用浓度要大,处理时间也需延长

9 裂或减数分裂过程中纺缍丝的不正常运动造成的。 (2)异源多倍体(allopolyploid) 多倍体细胞中所含的染色体组来源不同。其来源有两种:一是由不同种 的亲本(至少一个是多倍体)杂交而来,二是由加倍不同的种杂交所获得的不孕性二倍体杂种染色体而来。 8.2.2 多倍体育种的意义 (1)诱导同源多倍体,其目的在于利用染色体加倍后的直接效应,产生大的细胞和植株。 如三倍体的 风信子。 (2)诱导异源多倍体,增加种间杂种的染色体数,获得双二倍体(amphiploid),以克服杂种的不育性。 如英国邱园的报春原来的不孕性是由于杂种细胞进行减数分裂时,来自父本的 9 个染色体与来自母体的 9 个染色体性质上存在很大的差异,彼此难以配对,从而使性细胞不能正常发育。但细胞染色体加倍后,减 数分裂时,在 36 个染色体中,18 个来自父本的彼此配为 9 对,18 个来自母本的也配为 9 对,因而减数分 裂能正常进行,从而获得了可孕的雌雄性细胞。 (3)创造远缘杂交(wide cross 或 distant hybridization)育种的中间亲本,促进植物不同分类单位间的遗传 传递。 8.2.3 多倍体的特点 (1)形态、组织学上的特征 多倍体植株一般比原来的二倍体表现出巨大性,如四倍体植株的茎杆比较 粗壮,气孔、花器、花粉粒、果实和种子均明显增大,叶宽厚、色深,特别是大型的气孔和花粉粒常作为 鉴别多倍体的主要标志。 (2)生理特性 与二倍体相比,多倍体生长较为迟缓,开花晚,主要由于细胞分裂速度下降和生长素浓 度降低造成。但多倍体的抗病性、抗旱性和适应性远强于二倍体,如多倍体杜鹃及醉鱼草多分布在我国西 南山区,而二倍体只分布于平原。同时,多倍体由于染色体数量的增多,细胞活性也发生了变化,表现在 新陈代谢旺盛,酶活性加强,从而提高了蛋白质、碳水化合物、维生素、植物碱、单宁等的合成速度。如 多倍体甜菜,产糖量提高。 (3)不孕性 多倍体结实率低是普遍现象,人工诱发的多倍体,其结实性往往都比二倍体低。一般异源 多倍体的结实性较高,同源多倍体则较低,尤其是三倍体的性细胞在减数分裂时,染色体分配不均匀,以 致形成非整倍的配子,所以表现无籽或种子皱缩,如无籽香蕉、无籽葡萄。 8.2.4 人工诱导多倍体的方法 人工诱导多倍体的方法很多,大致可分为物理和化学方法两种。1937 年以前多用物理方法诱变,如各 种射线、温度的急剧改变、高速离心力、高温处理、机械损伤刺激;1937 年以后,多用化学药剂诱发多倍 体,如秋水仙素、水合三氯乙醛、笑气、富民隆等,但被广泛采用的主要是秋水仙素。 (1)秋水仙素及其加倍作用 秋水仙素是从百合科植物秋水仙(Colchium autumnale)的根、茎、种子中提 取出来的一种药剂,性极毒,分子式为 C22H25 O6N,是一种淡黄色粉末,易溶于水、酒精、氯仿和甲醛。 在一定的浓度范围内,对植物生长和染色体的复制不起破坏作用,但能抑制纺锤丝的形成,从而导致核染 色体数加倍细胞的形成。由于适当浓度的秋水仙素对细胞不致产生严重的毒害,处理后经过一段时间,细 胞仍可恢复常态,继续分裂,发育成多倍体植株。 (2)药液浓度和处理时间 处理时所用秋水仙素的浓度是诱导多倍体成败的关键因子之一,太高容易引 起植物的死亡,太低,不能产生作用。一般有效浓度范围为 0.0006~1.6%,浓度高低随不同植物和同一植 物的不同组织而异,因而在处理前要预先进行试验,找出某种植物或某种组织的最适浓度,一般以 0.2~0.5% 的水溶液浓度效果较好。 处理时间的长短,随植物种类的不同、生长的快慢以及使用的秋水仙素浓度而异。一般处理发芽的种 子或幼苗、细胞分裂周期短的植物,处理时间可适当缩短;秋水仙素浓度越高,处理时间则愈短。一般浓 度高、处理时间短的效果优于浓度小、处理时间长的效果。处理种子、组织或器官,一般不少于 24 小时, 而对于萌动的种子及幼苗,处理时间应适当缩短。 (3)处理时的温度 处理时的温度高低,对成功率的大小有直接的关系。在 18~25℃范围内,越高成功 的可能性越大。药剂的浓度与处理时的温度也有关系,温度低时所用浓度要大,处理时间也需延长

(4)处理方法秋水仙素一般多用水溶液,亦可稀释于低浓度的酒精中或10%的甘油中或制成羊毛脂 膏或加入琼脂凡士林中后施用。常用的处理方法有: ①浸渍法适合于处理种子、枝条、盆栽小苗的茎端生长点。一般发芽种子处理数小时至3天,处理 浓度0.2%~16%。浸渍时不宜淹没种子,处理时间也不能太长,以免影响根的生长。处理后用清水洗净, 再播种或沙培。如百合类鳞片用秋水仙素处理1~3小时后扦插,可得到四倍球芽:唐菖蒲实生小球也可用 浸渍法获得四倍体植株。 处理盆栽幼苗时需将盆倒置,使顶端生长点浸入秋水仙素溶液中,组织培养的试管苗也可采用此法, 处理时间从数小时至数天不等。 ②滴液法适用于大的植物或木本植物顶芽、腋芽、生长点的处理。在操作上多用滴管将秋水仙素溶 液滴在幼苗的顶芽或大苗的侧芽处进行处理,每日滴数次,一般6~8小时滴一次,如果气候干操,蒸发快, 中间可滴加蒸馏水。反复处理一至数日,使溶液透过表皮渗入组织内起作用。若溶液不能停留于芽上,则 可将浸渍了秋水仙素溶液的脱脂棉球放于子叶之间或包裹幼芽,此法不仅可以避免溶液过快干燥,而且与 种子浸渍法相比,能节省药液。 ③毛细管法将植物的顶芽或腋芽用脱脂棉或纱布包裹后,将脱脂棉或纱布的另一端浸在盛有秋水仙 素溶液的小瓶中,利用毛细管吸水作用逐渐浸透芽。 ④涂抹法将秋水仙素乳剂涂抹在芽或枝稍,隔一段时间再将乳剂洗净。 ⑤套罩法 将内盛适量秋水仙素的0.6%的琼脂套在新梢顶芽上,经24小时处理后即可去掉胶囊。 ⑥注射法 用医用注射器将秋水仙素溶液注入芽中。 ⑦复合处理近年用秋水仙素和辐射两种因素混合处理,比单独用秋水仙素处理加倍频率有所提高。 除秋水仙素可用于多倍体诱导外,富民隆也可诱发多倍体。其化学名称为甲苯磺硫苯胺基苯汞,为灰 白色粉末,不溶于水。可将其溶于丙酮后倒入蒸馏水中,配成0.1%的乳白色悬浊液备用。作用类似于秋水 仙素,多用于处理萌动种子,浓度0.01~0.03%,在1036℃条件下,处理2~4天,冲洗后即可移植或播种。 因其价格低廉,应用也较为广泛。 (⑤)处理注意事项①幼苗生长点的处理愈早,获得四倍性细胞的数目就愈多,而处理时间晚,得到的 多是嵌合体。②植物组织经秋水仙素处理后,生长上会受到一定影响,如果外界条件对其生长不适宜,也 会使试验失败,因而处理后应加强植株的培育和管理。③诱导多倍体时,处理的数量宜适当多些,以便从 中选择有利变异个体。④处理后要用清水冲洗,避免药效残留。⑤秋水仙素的药效可保持很久,尤其是干 燥的粉剂,因而在配制和使用时,要注意安全,不能让其粉末在空气中飞扬,以免误入呼吸道:也不可触 及皮肤,因其具较大毒性。其水溶液用棕色瓶盛装,放置于黑暗处。 (6)多倍体的鉴定和后代的选育 多倍体的鉴定 ①植株形态上的变化经处理后萌动种子的根尖端,一般较二倍体肥大,幼苗胚轴显著肥厚,有的茎 变短粗,叶片肥厚,这些经处理后组织的肥大现象,可作为初步判断多倍体的标志。而成株在形态上常出 现根、茎加粗,花、果实、种子增大,茎叶组织粗糙、皱缩等现象,根据这些形态上的变化,可初步选出 作进一步观察。 ②气孔大小的变化确定组织是否变成多倍体的最简单的方法。四倍体叶面气孔一般比二倍体大,但 单位面积气孔数目却相对减少。 ③检查花粉粒检查多倍体更简便、更可靠的办法。四倍体花粉一般较二倍体大,而三倍体花粉大小 不整齐。 ④计算染色体数目鉴定多倍体最可靠的方法。通常用花粉母细胞或根尖进行压片,在显微镜下观察 计数,若染色体数目加倍,可肯定加倍成功。 ⑤利用种间杂种的可孕性鉴定如果一个不孕的种间杂种,经处理后能开花结实,可以表明这个种间 杂种形成了异源多倍体。 多倍体后代的选育 10

10 (4)处理方法 秋水仙素一般多用水溶液,亦可稀释于低浓度的酒精中或 10%的甘油中或制成羊毛脂 膏或加入琼脂凡士林中后施用。常用的处理方法有: ①浸渍法 适合于处理种子、枝条、盆栽小苗的茎端生长点。一般发芽种子处理数小时至 3 天,处理 浓度 0.2%~1.6%。浸渍时不宜淹没种子,处理时间也不能太长,以免影响根的生长。处理后用清水洗净, 再播种或沙培。如百合类鳞片用秋水仙素处理 1~3 小时后扦插,可得到四倍球芽;唐菖蒲实生小球也可用 浸渍法获得四倍体植株。 处理盆栽幼苗时需将盆倒置,使顶端生长点浸入秋水仙素溶液中,组织培养的试管苗也可采用此法, 处理时间从数小时至数天不等。 ②滴液法 适用于大的植物或木本植物顶芽、腋芽、生长点的处理。在操作上多用滴管将秋水仙素溶 液滴在幼苗的顶芽或大苗的侧芽处进行处理,每日滴数次,一般 6~8 小时滴一次,如果气候干燥,蒸发快, 中间可滴加蒸馏水。反复处理一至数日,使溶液透过表皮渗入组织内起作用。若溶液不能停留于芽上,则 可将浸渍了秋水仙素溶液的脱脂棉球放于子叶之间或包裹幼芽,此法不仅可以避免溶液过快干燥,而且与 种子浸渍法相比,能节省药液。 ③毛细管法 将植物的顶芽或腋芽用脱脂棉或纱布包裹后,将脱脂棉或纱布的另一端浸在盛有秋水仙 素溶液的小瓶中,利用毛细管吸水作用逐渐浸透芽。 ④涂抹法 将秋水仙素乳剂涂抹在芽或枝稍,隔一段时间再将乳剂洗净。 ⑤套罩法 将内盛适量秋水仙素的 0.6%的琼脂套在新梢顶芽上,经 24 小时处理后即可去掉胶囊。 ⑥注射法 用医用注射器将秋水仙素溶液注入芽中。 ⑦复合处理 近年用秋水仙素和辐射两种因素混合处理,比单独用秋水仙素处理加倍频率有所提高。 除秋水仙素可用于多倍体诱导外,富民隆也可诱发多倍体。其化学名称为甲苯磺硫苯胺基苯汞,为灰 白色粉末,不溶于水。可将其溶于丙酮后倒入蒸馏水中,配成 0.1%的乳白色悬浊液备用。作用类似于秋水 仙素,多用于处理萌动种子,浓度 0.01~0.03%,在 10~36℃条件下,处理 2~4 天,冲洗后即可移植或播种。 因其价格低廉,应用也较为广泛。 (5)处理注意事项 ①幼苗生长点的处理愈早,获得四倍性细胞的数目就愈多,而处理时间晚,得到的 多是嵌合体。②植物组织经秋水仙素处理后,生长上会受到一定影响,如果外界条件对其生长不适宜,也 会使试验失败,因而处理后应加强植株的培育和管理。③诱导多倍体时,处理的数量宜适当多些,以便从 中选择有利变异个体。④处理后要用清水冲洗,避免药效残留。⑤秋水仙素的药效可保持很久,尤其是干 燥的粉剂,因而在配制和使用时,要注意安全,不能让其粉末在空气中飞扬,以免误入呼吸道;也不可触 及皮肤,因其具较大毒性。其水溶液用棕色瓶盛装,放置于黑暗处。 (6)多倍体的鉴定和后代的选育 多倍体的鉴定 ①植株形态上的变化 经处理后萌动种子的根尖端,一般较二倍体肥大,幼苗胚轴显著肥厚,有的茎 变短粗,叶片肥厚,这些经处理后组织的肥大现象,可作为初步判断多倍体的标志。而成株在形态上常出 现根、茎加粗,花、果实、种子增大,茎叶组织粗糙、皱缩等现象,根据这些形态上的变化,可初步选出 作进一步观察。 ②气孔大小的变化 确定组织是否变成多倍体的最简单的方法。四倍体叶面气孔一般比二倍体大,但 单位面积气孔数目却相对减少。 ③检查花粉粒 检查多倍体更简便、更可靠的办法。四倍体花粉一般较二倍体大,而三倍体花粉大小 不整齐。 ④计算染色体数目 鉴定多倍体最可靠的方法。通常用花粉母细胞或根尖进行压片,在显微镜下观察 计数,若染色体数目加倍,可肯定加倍成功。 ⑤利用种间杂种的可孕性鉴定 如果一个不孕的种间杂种,经处理后能开花结实,可以表明这个种间 杂种形成了异源多倍体。 多倍体后代的选育

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 南京农业大学:《园艺作物育种学》课程教学资源(教材讲义)第四章 芽变育种.doc

- 南京农业大学:《园艺作物育种学》课程教学资源(教材讲义)第五章 杂交育种 cross breeding.doc

- 南京农业大学:《园艺作物育种学》课程教学资源(教材讲义)第二章 引种 Introduction.doc

- 南京农业大学:《园艺作物育种学》课程教学资源(教材讲义)第三章 选择育种.doc

- 南京农业大学:《园艺作物育种学》课程教学资源(教材讲义)第一章 种质资源.doc

- 南京农业大学:《园艺作物育种学》课程教学资源(教材讲义)绪论 Breeding of garden crops.doc

- 南京农业大学:《园艺作物育种学》课程教学资源(授课教案)Breeding of garden crops.doc

- 南京农业大学:《园艺作物育种学》课程教学资源(教学大纲)Breeding of garden crops.pdf

- 南京农业大学:《园艺作物育种学》课程教学资源(PPT专题讲座)洋葱生物技术育种 Application of Biotechnology on Onion Breeding.pptx

- 《园艺作物育种学》课程教学资源(学术研究)构建农业高效校外实践教学基地运行机制的探索.pdf

- 《园艺作物育种学》课程教学资源(学术研究)以产业技术研究院为依托的校外实践教学基地运行策略与机制探讨.pdf

- 《园艺作物育种学》课程教学资源(学术研究)Isolation and characterization of an ERF-B3 gene associated with flower abnormalities in non-heading Chinese cabbage.pdf

- 《园艺作物育种学》课程教学资源(学术研究)De novo sequencing and comparative transcriptome analysis of white petals and red labella in Phalaenopsis for discovery of genes related to flower color and floral differentation.pdf

- 《园艺作物育种学》课程教学资源(学术研究)Genome‑wide analysis of the MADS‑box gene family in Brassica rapa(Chinese cabbage).pdf

- 《园艺作物育种学》课程教学资源(学术研究)Vernalization can regulate flowering time through microRNA mechanism in Brassica rapa.pdf

- 《园艺作物育种学》课程教学资源(学术研究)外源GR24对不结球白菜腋芽生长的影响.pdf

- 《南京农业大学学报》:不结球白菜醛酮还原酶BcAKR4C9基因的克隆及表达分析.pdf

- 《园艺作物育种学》课程教学资源(学术研究)A cDNA Clone of BcHSP81-4 from the Sterility Line(Pol CMS)of Non-heading Chinese Cabbage(Brassica campestris ssp. chinensis).pdf

- 《园艺作物育种学》课程教学资源(学术研究)Validation of reference genes for real-time quantitative PCR normalisation in non-heading Chinese cabbage.pdf

- 中华人民共和国农业行业标准:植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南不结球白菜(NY/T 2223-2012)Guidelines for the conduct of tests for distinctness,uniformity and stability- Non-heading Chinese cabbage(Brassica campestris ssp.chinensis Makino).pdf

- 南京农业大学:《园艺作物育种学》课程教学资源(教材讲义)第六章 优势育种.doc

- 南京农业大学:《园艺作物育种学》课程教学资源(教材讲义)第九章 生物技术育种.doc

- 南京农业大学:《园艺作物育种学》课程教学资源(教材讲义)第十一章 品质育种 high quality breeding.doc

- 南京农业大学:《园艺作物育种学》课程教学资源(教材讲义)第十二章 品种审定与良种繁育.doc

- 赤峰学院学报(自然科学版):新时期研究生心理危机干预机制的构建——以南京农业大学为例.pdf

- 《园艺专业》有关成人教学管理研究论文论著:就业导向在高等教育人才培养中的利弊分析.pdf

- 《园艺专业》有关成人教学管理研究论文论著:以产业技术研究院为依托的校外实践教学基地运行策略与机制探讨.pdf

- 《园艺专业》有关成人教学管理研究论文论著:构建农业高效校外实践教学基地运行机制的探索.pdf

- 《园艺专业》有关成人教学管理研究论文论著:通识教育理念下插花艺术基础的实践教学与改革.pdf

- 《河北农业大学学报(农林教育版)》:“插花艺术”课程实践教学探索与改革———以河北农业大学为例.pdf

- 《园艺专业》有关成人教学管理研究论文论著:立德树人视域下高校学生工作改革探析.pdf

- 安徽农业大学园艺学院:园艺专业果树方向实验课程大纲(合集).pdf

- 安徽农业大学园艺学院:园艺专业果树方向理论课程大纲(合集).pdf

- 安徽农业大学园艺学院:园艺专业蔬菜方向实验课程大纲(合集).pdf

- 安徽农业大学园艺学院:园艺专业蔬菜方向理论课程大纲(合集).pdf

- 安徽农业大学园艺学院:园艺专业观赏园艺方向理论课程大纲(合集).pdf

- 安徽农业大学园艺学院:设施农业科学与工程专业实验课程大纲(合集).pdf

- 安徽农业大学园艺学院:设施农业科学与工程专业理论课程大纲(合集).pdf

- 安徽农业大学学报(社会科学版):失水程度及基质重对油茶容器苗生长和生理特性的影响.pdf

- 安徽农业大学学报(社会科学版):精准治理视域下新时代大学生志愿者评价激励的困境与破局.pdf